白菊と初霜が織りなす幻想的な秋の情景

秋の深まりとともに、庭先に咲く白菊の花はその清らかな美しさで人々の目を引きます。特に初霜が降りた朝、その白さは一層際立ち、まるで霜と花が競い合うかのような幻想的な光景を作り出します。今回ご紹介する凡河内躬恒(おおしこうちのみつね)の和歌「心あてに折らばや折らむ初霜のしらぎく置きまどはせる白菊の花」は、その初霜と白菊が織り成す美しい対比を巧みに詠んだ作品です。単なる自然描写ではなく、あえて「どれが霜か花かわからなくなる」という誇張表現を用いることで、読者の想像力を刺激し、詩的な世界観を創出しています。この歌は『古今和歌集』巻五・秋下に収められており、当時から多くの歌人に高く評価されてきました。

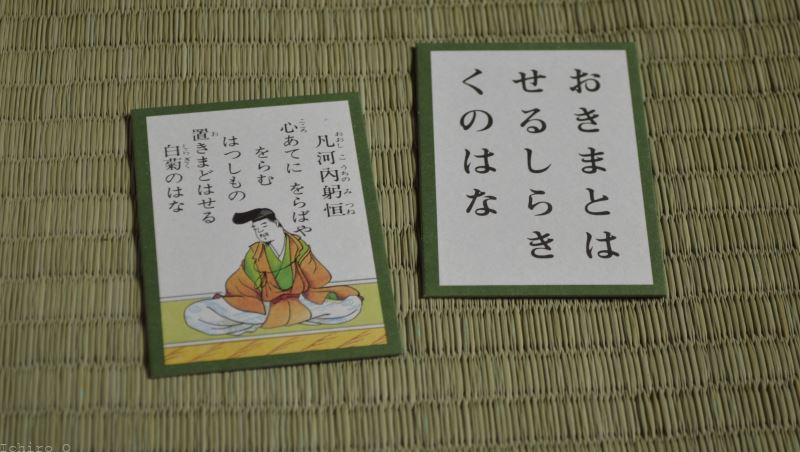

凡河内躬恒(おおしこうちのみつね)

心あてに折らばや折らむ

初霜のしらぎく置きまどはせる白菊の花「古今集」巻五・秋下

【現代語訳】

あてずっぽうででもいいから、もし折るならば折ってみようか。

その年最初に降った真っ白な初霜が一面に降りて、どれが霜でどれが花かわからなくなっている白菊の花を。

【語句の意味】

「心あてに」:あて推量で、おそらくそうだろうと思って。

「折らばや折らむ」:「もし折るならば折ってみたい」という意志表現。「ば」は仮定条件、「や」は疑問係助詞、「む」は意志を表す助動詞。

「初霜」:その年最初に降った霜。

「置きまどはせる」:「置いてわからなくさせる」の意味。「まどはす」は混乱させること。「る」は完了の助動詞。

「白菊の花」:白色の菊。特に美しいとされた種類。

【歌の鑑賞】

一見すると静かな自然描写ですが、その中には作者独自の感性と技巧が光ります。まず、「心あてに」という言葉から始まることで、「確信はないけれども」と控えめながらも強い意志が感じられます。「折らばや折らむ」は、「もし折れるならば試してみたい」という心情表現であり、これは単なる花摘み以上に何か切実な思いや感情が込められていることを示唆します。

「初霜」と「白菊」が並びますが、この二つは共に真っ白という共通点があります。ここでは、「置きまどはせる」という表現によって、「どちらが霜でどちらが花かわからないほど」と誇張的に描写されています。この発想自体は中国漢詩など東アジア文化圏でよく用いられる技巧ですが、日本でもそれを取り入れて独自化した形です。

この誇張表現によって幻想的で静謐な世界観が生まれている点です。ただ単純に美しいだけではなく、一面真っ白な冷たい空気感と、それにも負けず凛として咲く白菊という対比によって、生命力と儚さ、美しさと冷たさという複雑な感覚が伝わります。この時期には寒さへの不安や物悲しさも感じ取れるため、人間心理とも結びついた深みがあります。

さらに、この歌は当時多くの一流歌人たちにも高く評価されました。紀貫之、公任、俊成、定家など歴代名人たちが称賛したことからも、その芸術性と普遍性が伺えます。

【作者について】

凡河内躬恒(生没年不詳)は平安時代前期~中期頃活躍した貴族・歌人です。詳細な生涯記録こそ乏しいものの、『古今和歌集』撰者として紀貫之と並ぶ代表的存在でした。地方官職(和泉大掾・淡路権掾など)を歴任しましたが、大きな昇進には恵まれず微官止まりだったようです。そのため政治的には目立った地位には就かなかったものと思われます。

しかし、彼は優れた才能を持つ歌人として知られ、多くの勅撰集にも作品が収録されています。また、『無名抄』には源俊頼との比較話など逸話も残り、その実力と評価の高さもうかがえます。三十六歌仙にも数えられるほど格式高い人物でした。

当時、平安貴族社会では藤原氏台頭期でもあり権力闘争激しく、不遇だった可能性があります。しかしその中でも繊細かつ技巧的な作品群によって日本文学史上重要視され続けています。その人柄についても控えめながら誠実で真摯だったことが伝わっています。

【歌集について】

この和歌は『古今和歌集』巻五・秋下に収められています。『古今和歌集』は平安時代前期(905年頃)につくられた日本最古級の勅撰和歌集であり、紀貫之や凡河内躬恒など有力な歌人たちによって編纂されました。その全20巻は季節ごとの部や雑部などテーマ別に整理され、多彩な作品群が収録されています。特に秋部には紅葉や月見、そしてこのような晩秋から冬への移ろいを感じさせる風物詩が多く詠まれています。この時代には自然描写だけでなく、それを通じた感情表現や人生観も重要視されました。また、『古今和歌集』は後世多くの和歌集や文学作品にも影響を与え、日本文化史上欠かせない存在です。

【まとめ】

凡河内躬恒によるこの歌は、一見すると静かな自然描写ですが、その奥深さこそ日本古典文学ならではです。誇張表現によって幻想的世界観を創出しながらも、人間心理や季節感まで巧みに織り込んだこの一首から、日本文化独特の美意識や感性を強く感じ取れます。

凡河内躬恒

コメント