本の感想

本の感想【感想】『最貧困女子』若年女性の孤立と見えない痛みの真実とは?

『最貧困女子』は単なる経済的貧困論ではなく、社会的孤立と制度的不備によって追い詰められた若い女性たちの「生きる」現場をリアルに描いた力作です。彼女たちが抱える苦しみは私たちの日常とはかけ離れているようでいて、決して他人事ではありません。

本の感想

本の感想 商品

商品 介護

介護 本の感想

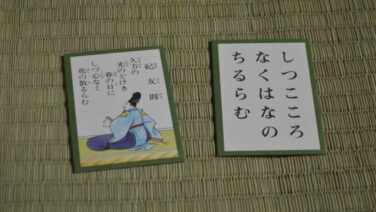

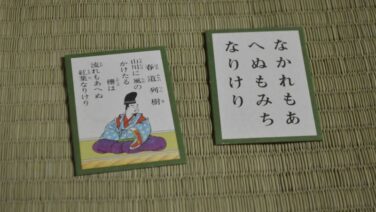

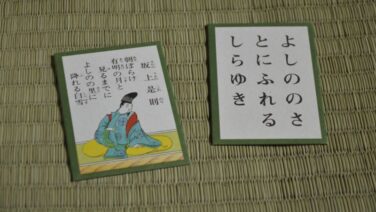

本の感想 古典~現代短歌

古典~現代短歌 古典~現代短歌

古典~現代短歌 古典~現代短歌

古典~現代短歌 古典~現代短歌

古典~現代短歌 本の感想

本の感想 本の感想

本の感想 本の感想

本の感想 本の感想

本の感想 介護

介護 草花と植物の民間療法

草花と植物の民間療法 つぶやき

つぶやき 雑学

雑学