秋の自然美を映す和歌の世界~春道列樹

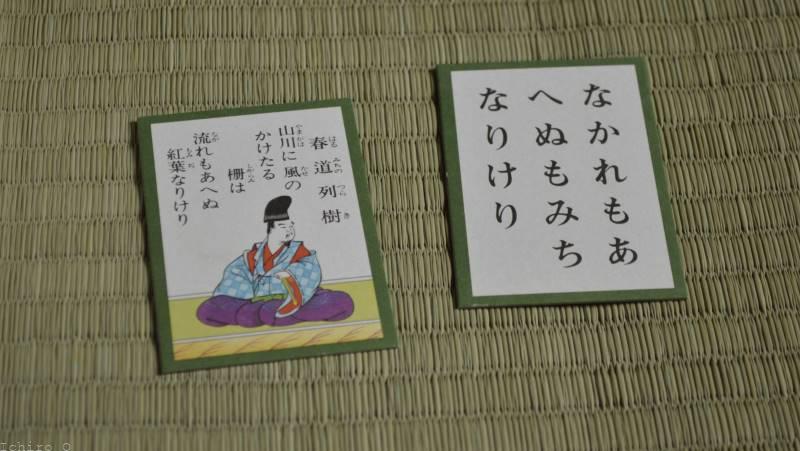

百人一首は日本の古典文学の宝庫であり、四季折々の自然や人間の感情を巧みに詠んだ和歌が数多く収められています。今回はその中でも、秋の深まりを感じさせる春道列樹の歌「山川に風のかけたるしがらみは流れもあへぬ紅葉なりけり」を詳しく解説します。

この歌は、山あいを流れる小川に風が作り出した「しがらみ」が紅葉でせき止められ、水が流れようとしても流れない様子を鮮やかに描いています。短い言葉ながら、自然の動きと静止、そして季節感が見事に表現されており、読む者に秋の情景を目の前に浮かべさせます。

【三十二 春道列樹】

山川に

風のかけたるしがらみは

流れもあへぬ

紅葉なりけり(古今集 巻五・秋下)

【現代語訳】

山あいを流れる小川に、風が作った柵(しがらみ)があり、それは水をせき止めてしまう紅葉だったので、水も流れようとしても流れていけないのであったよ。

【語句の意味】

- 山川に:山間部を流れる小川に。「山川」は通常「やまかわ」と読みますが、この場合「やまがわ」と濁って読みます。

- 風のかけたる:風が作った、または掛けたという意味で、風を擬人化しています。

- しがらみ:「柵」と書き、小川などで水流をせき止めるため木や竹で作った仕掛け。

- 流れもあへぬ:水が流れることもできない。「あへぬ」は「あえない」、つまりできないという意味。

- 紅葉なりけり:それは紅葉だったのである。終助詞「なりけり」で詠嘆を表します。

【歌の鑑賞】

この和歌は秋深まる季節感と自然美を巧みに融合させています。舞台となる「志賀質(志賀)の山越え」は京都東北部から大津市北部へ抜ける比叡山近辺で、多くの和歌人にも愛された場所です。この地形特有の小川や渓谷、そして四季折々変わる景色が豊かな詩情を生んできました。

作者・春道列樹はこの険しい山越えで見た光景を詠いました。小川には通常、水面をさえぎるものなどありません。しかしここでは、「風」が擬人化されて「しがらみ」を作ったと表現しています。この比喩には単なる自然描写以上に知性と遊び心があります。つまり、「風」がまるで意図的につくった柵として、水面上で紅葉をせき止めている様子なのです。

この柵=紅葉によって水流は妨げられ、一見すると動きを止めているようですが、その中にも微かな動きや時間経過への期待感があります。この対比的イメージこそ、この和歌最大のみどころです。

また、「流れもあへぬ」という言葉選びには、「努力しても叶わない」という含意も感じ取れます。人生や自然界で何事にも阻まれることへの暗示とも解釈でき、多層的な味わいがあります。

このような複雑な視点から自然現象を見る感覚こそ、『古今集』好みと言われる洗練された美意識そのものです。単なる感傷ではなく、「知的な比喩」「擬人法」を駆使して奥行きを与える手腕には驚嘆せざるを得ません。

さらに、この作品は百人一首全体でも珍しいタイプであり、有名ではない作者ながら高評価された理由もうなずけます。読んだ人々が思わず「なるほど」と膝を打つ独自性と普遍性があります。

【作者名】春道列樹(はるみちのつらき)

春道列樹は平安時代初期から中期にかけて活躍した歌人ですが、生没年は詳しくわかっていません。彼は主秘頭(あるいは雅楽頭)という官職に就いていたとされ、新名宿禰(あらなすくね)の子孫です。

延喜10年(910年)には文章生となり、延喜20年(920年)には壱岐守という地方官に任命されましたが、赴任前に亡くなったと伝えられています。そのため、生涯について詳しい記録は残っておらず、大きな政治的・文化的活躍も知られていません。

しかしながら、『古今和歌集』には三首、『後撰和歌集』には二首と少数ながら作品が収められており、その中でも今回紹介する「山川に風のかけたるしがらみ」は特に高く評価されています。

彼自身は目立った活躍こそ少なかったものの、その繊細で知的な表現力によって後世、多くの和歌人や批評家から称賛されました。百人一首への採用も、その歌自体への評価から定家によって選ばれたものと考えられています。

【古今集について】

『古今和歌集』(こきんわかしゅう)は平安時代初期(905年頃)成立した日本最初期の勅撰和歌集です。当時最も格式高い天皇勅命によって編纂され、多彩なジャンル約1100首余り収録されています。

巻五・秋下部類には晩秋から初冬まで移ろう季節感豊かな作品群がおさめられており、本作もそこに位置づけられています。この時代、日本文化として漢詩文とは異なる純日本的美学・精神性として和歌文化が成熟しました。

『古今集』編纂者には紀貫之・紀友則など著名な人物がおり、その選定基準は技巧だけでなく心情表現や季節感豊かな作品でした。本書成立以降、多くの勅撰集編纂へ影響力大で、日本文学史上重要な基礎となりました。

また巻五・秋下では、「志賀」の地名由来となった地域周辺から多く優品が詠まれており、それだけ当時から自然美豊かな場所だったこともうかがえます。こうした地域性・季節性への鋭敏さこそ『古今集』最大魅力と言えるでしょう。

【まとめ】

一見すると単純な自然描写ですが、その裏には高度な比喩表現と深遠な哲学的含意があります。静かな秋の日、小川と紅葉、水と風との関係性を通じて、人間生活にも通じる諸行無常や努力しても叶わぬことへの気づきを与えてくれます。

また作者自身について分からないことも多い中、この一首だけでも彼の知性と繊細さ、人間味ある視点が伝わってきます。そして『古今集』という歴史的背景や当時文化状況まで想像すると、一層味わい深く感じ取れるでしょう。

【参考文献・資料】

- 「百人一首 全注解」小学館

- 「古今和歌集 現代語訳付き」岩波書店

- 「日本古典文学全集」小学館

コメント