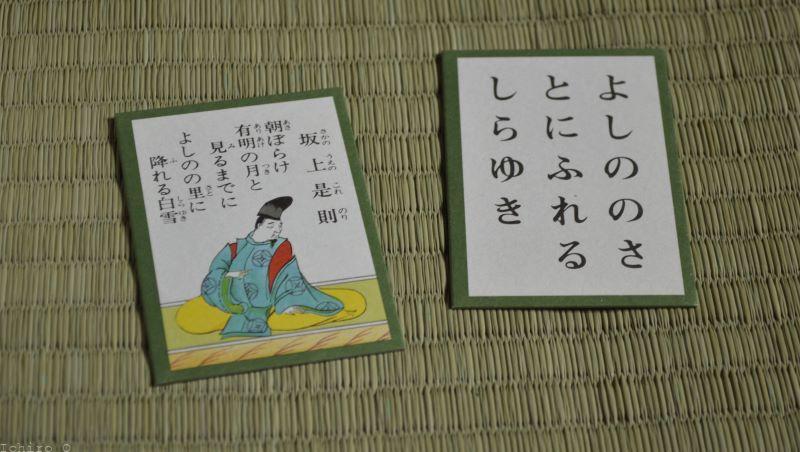

百人一首の美しさを紐解く〜坂上是則「朝ぼらけ」〜

百人一首は、日本の古典和歌の中でも特に親しまれている歌集であり、その中に収められた一首一首には、時代背景や自然の美しさ、作者の心情が凝縮されています。今回はその中でも、「朝ぼらけ有明の月と見るまでに 吉野の里に降れる白雪」という坂上是則(さかのうえ の これのり)の歌を取り上げます。

この歌は、冬の早朝、まだ夜明け前で空に残る有明の月と見まがうほどに、吉野の里に降り積もった白雪が光り輝く様子を詠んでいます。短い言葉ながらも、静かな自然の美しさと瞬間的な感動が伝わってきます。なぜこのような景色が歌われたのでしょうか?また、作者・坂上是則とはどんな人物だったのでしょうか?

三十一 坂上是則

朝ぼらけ有明の月と見るまでに

吉野の里に降れる白雪(古今集 巻六・冬)

【現代語訳】

ほのぼのと夜が明けるころ、有明(夜遅くから明け方まで残っている月)の光かと見まちがえるほどに、吉野(奈良県吉野郡あたり)の里には真っ白な雪が降り積もっていることよ。

【語句の意味】

- 朝ぼらけ:夜がほわっと明け始める頃。

- 有明の月:夜遅くから朝方まで空に残っている月。

- 見るまでに:見るほどに。ここでは「見間違えるほど」と同じ意味。

- 吉野の里:奈良県吉野郡付近。古くから桜や雪景色で知られる名所。

- 降れる白雪:「降っている白雪」。助動詞「る」の完了形+連体形「り」で情緒的な表現。

【歌の鑑賞】

この歌は冬の日が昇ろうとする早朝、まだ薄暗い空に有明月(夜遅くから残っている月)が輝いているかと思いきや、それは実際には降り積もった白い雪だったという美しい錯覚を詠んだものです。

吉野は応神天皇や雄略天皇ゆかりの離宮があった歴史ある土地です。また桜だけでなく冬には雪景色も格別で、多くの和歌人たちがその自然美を詠み込んできました。その特別な場所だからこそ、このような繊細な自然描写が可能になりました。

詞書によれば坂上是則は大和国赴任中、この景色を目撃しています。有明月と見紛うほど淡く光る白雪という比喩は、新鮮な驚きと清冽な美しさを巧みに表現しています。また「見るまでに」という表現によって、一瞬見間違えるほど幻想的な光景だったことが伝わります。

この詩には単なる冬景色以上に、「ものごとの本質や姿は時として錯覚しうる」という深い哲学的含意も感じ取れます。それゆえ多く読者が共感し、「なるほど」と唸る独自視点と言えるでしょう。

さらに、当時地方官として赴任した坂上是則自身の日常生活や職務環境にも思いを馳せながら読むことで、一層味わい深く感じられます。彼の日々忙しい公務生活からふっと離れて目撃した静謐な自然への賛美とも言えそうです。

【作者名】坂上是則(さかのうえ の これのり)

坂上是則は平安時代初期の歌人であり、三十六歌仙にも数えられる実力派でした。彼は征夷大将軍・坂上田村麻呂の四代目の孫とされ、その家系は武門として知られています。地方官として大和国(現在の奈良県)で勤務した経験があり、その地で見た風景や季節感が多く詠まれました。

生没年は不詳ですが、『後撰和歌集』編纂にも関わった望城という子息がおり、家族ぐるみで和歌文化に貢献していたことが伺えます。坂上是則は官職として大内記や加賀介などを歴任し、従五位下という当時としては高い位につきました。

彼は技巧的な作風とともに自然描写にも優れ、多くの作品が後世まで愛されています。この「朝ぼらけ」の歌も、大和国赴任時に見た吉野地方の雪景色から生まれたものと考えられています。武士としてだけでなく文化人としても評価された多才な人物でした。

【古今集について】

『古今和歌集』(こきんわかしゅう)は平安時代初期(905年頃)成立した日本最古級かつ代表的な勅撰和歌集です。醍醐天皇によって編纂命令され、紀貫之・紀友則・凡河内躬恒など豪華メンバーによって選定されました。

全20巻約1100首余り収録されており、「恋」「四季」「雑」などテーマ別構成で、多彩なジャンルと優品揃いです。当時流行していた中国漢詩文とは異なる純日本風雅趣あふれる作品群として後世へ強い影響力を持ちました。

巻六は冬部類であり、「朝ぼらけ」のような季節感豊かな自然描写や感情表現が特徴です。平安貴族社会の日常生活や風物詩への細やかな観察眼もうかがえます。

また『古今集』成立以降、多くの勅撰集編纂へ道筋をつけ、日本文学史上重要な基盤となりました。「三十六歌仙」など著名な選者・作者群も輩出しています。

坂上是則もその代表的作者として名を連ねており、『古今集』掲載作品は彼自身のみならず当時文化レベル高さを示す証左でもあります。このような背景知識なしには味わい尽くせない奥深さがあります。

【参考文献・資料】

- 「百人一首 全注解」小学館

- 「古今和歌集 現代語訳付き」岩波書店

- 「日本古典文学全集」小学館

コメント