1.春の穏やかな光と儚い桜散りゆく情景

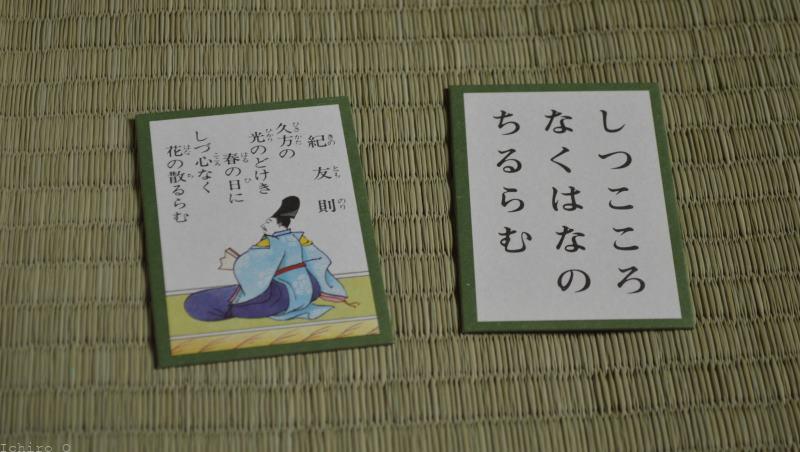

春は日本人にとって特別な季節であり、花見を楽しむ文化は古くから続いています。桜は、咲き誇る美しさだけでなく、その儚さも愛されてきました。今回ご紹介する紀友則(きの とものり)の和歌「久方の光のどけき春の日に しづ心なく花の散るらむ」は、そんな春の穏やかな陽光と対照的に、落ち着かずあわただしく散る桜を詠んだ作品です。

この歌は平安時代初期に成立した『古今和歌集』に収められ、その後も多くの人々に愛されてきました。静かな陽光が差す穏やかな春の日に、どうして桜は落ち着かずに散ってしまうのかという作者の疑問と嘆きを通して、自然への深い観察と感受性が伝わってきます。

2.作者名・和歌

三十三 紀友則(きの とものり)

久方の

光のどけき春の日に

しづ心なく

花の散るらむ(古今集 巻二・春下)

3.現代語訳

日の光が穏やかで暖かい春の日なのに、どうして桜の花は落ち着いた心もなく、あわただしく散り急ぐのであろうか。

On a serene spring day, bathed in sunlight, why do the cherry blossoms rush to fall without any sense of calm?

4.語句の意味

- 久方(ひさかた)の:天や空、光などを指す枕詞。ここでは「光」にかかっています。

- 光のどけき:日の光が穏やかで静かな様子。

- しづ心なく:落ち着いた心もなく、そわそわしている様子。ここでは花があわただしく散ることを擬人化しています。

- 花:桜の花を指します。

- 散るらむ:「~らむ」は推量や原因・理由を表す助動詞。「どうして~なのだろう」という疑問を含みます。

5.歌の鑑賞・解説

この歌は百人一首でも特に親しまれている名作で、日本人が昔から愛してやまない桜への深い想いが込められています。上句では「久方の光」が静かに降り注ぐ穏やかな春の日差しを感じさせます。一方で下句では、そのような静かな情景には似つかわしくない「しづ心なく」散る桜が描かれています。この対比によって、「静」と「動」、「安定」と「不安」が鮮明になり、花がまるで自分自身で焦っているかのような擬人表現によって感情豊かに表現されています。

作者・紀友則は、この歌を詠んだ時期について明確な記録はありませんが、『古今和歌集』巻二・春下部類に収められていることから晩春頃と推察できます。当時も桜は特別な存在として宮廷人たちから愛されていました。この作品は単なる自然描写ではなく、人間心理にも通じる儚さや焦燥感が巧みに織り込まれており、多層的な解釈が可能です。

また「花」がまるで自分自身で意志を持つように描写されている点から、「ものごとは必ずしも外見通りではない」「自然もまた複雑な内面性を持つ」という哲学的な深みも感じ取れます。この知的な趣向こそ、『古今集』時代ならではと言えるでしょう。

さらに、この歌は口ずさむだけでも自然と情景が浮かび上がり、美しい旋律となって耳に残ります。そのため後世多くの人々から親しまれ続けています。読むだけでなく声に出して味わうことで、一層その魅力が増す作品です。

6.作者について

紀友則(生没年不詳~905頃)は平安時代初期から中期に活躍した宮廷貴族であり優れた歌人でした。宮内権少輔有明という高位官職についた人物、有名な三十五歌仙及び三十六歌仙にも数えられる実力派です。

彼は紀貫之(き の つらゆき)の従兄弟でもあり、『古今和歌集』編纂にも関与しました。しかし完成前に亡くなったため、その死を悼む紀貫之作「明日知らぬ わが身と思へど 暮れぬ間の 今日(けふ)は人こそ 悲しかりけれ」という哀惜詩も残されています。

彼は当時最先端だった漢詩文文化とは異なる純日本風雅趣あふれる和歌文化形成期に活躍し、その繊細な感受性と技巧的表現力で多く評価されました。特に自然観察と心理描写への鋭敏さには定評があります。

また政治家としても一定評価されており、多方面で活躍した人物像が浮かび上がります。その生涯には謎も多いものの、彼なしには『古今和歌集』成立は語れません。

7.歌集について解説

この和歌は『古今和歌集』(こきんわかしゅう)巻二・春下部類に収録されています。『古今和歌集』は905年頃醍醐天皇勅命によって編纂された日本最初期かつ代表的な勅撰和歌集です。

全20巻約1100首余り収められており、「恋」「四季」「雑」などテーマ別構成になっています。特筆すべきは純日本風雅趣溢れる作品群として後世へ強大な影響力を持ったことです。当時隆盛だった漢詩文とは異なる独自性があります。

巻二・春下部類には晩春から初夏へ向けた季節感豊かな作品群がおさめられており、本作もその中核的存在です。この部類では自然描写とともに、人間心理への繊細な洞察もうかがえます。

『古今和歌集』成立以降、多くの勅撰集編纂へ道筋となり、日本文学史上重要基盤となりました。また三十六歌仙など著名選者・作者群も輩出しています。本作掲載によって紀友則自身も高く評価されました。

【参考文献】

- 「百人一首 全注解」小学館

- 「古今和歌集 現代語訳付き」岩波書店

- 「日本古典文学全集」小学館

コメント