平安の恋と情熱を伝える一首

現代人の私たちが「恋」という言葉に心動かされるように、千年以上も昔の平安貴族たちもまた、出会いと別れ、思い悩む恋を歌に託してきました。百人一首に収められている和歌は、その時代の空気や背景が映し出されており、一首ごとに物語が詰まっています。

今回ご紹介するのは、元良親王の「わびぬれば今はた同じ難波なるみをつくしても逢はむとぞ思ふ」という一首。華やかで自由な平安の宮中。その陰には、強い感情や切実な恋の悩みがあり、この歌にも親王自身の熱い思いと苦悩が込められています。逢いたい人に出会えない苦しみや、身を滅ぼしても愛を貫きたいという強い意志。そんな情熱が、千年の時を越えて今もなお私たちの心を打ち続けています。

この記事では、和歌の意味や語句、歌が詠まれた背景、作者である元良親王の人生や人柄、そしてこの歌が載っている歌集について、できるだけ詳しく、初心者にも分かりやすさを心がけて解説します。平安時代の恋愛ドラマを感じながら、一首の深い味わいを一緒に楽しんでみましょう。

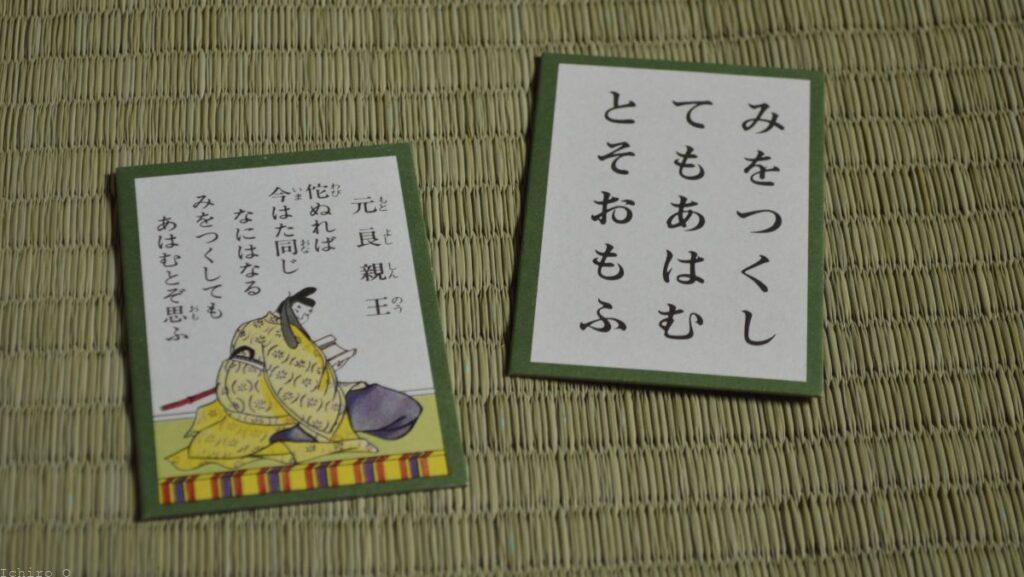

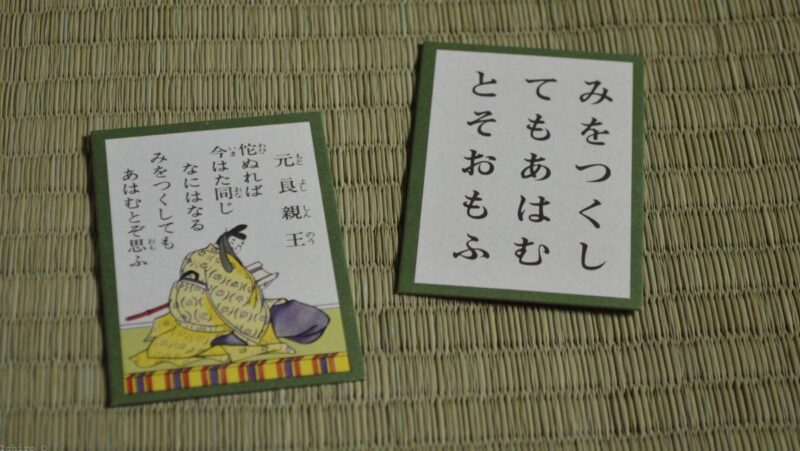

二〇、元良親王(もとよししんのう)

わびぬれば今はた同じ難波なる

みをつくしても逢はむとぞ思ふ「後撰集」巻一三・恋五

【現代語訳】

ふたりの恋が世間に露見し、思い悩む日々が続く今、もはや私は身を捨てたも同然です。そうであるなら、いっそ難波の澪標のように、この命を賭けてでもあなたに逢いたいと思うのです。

語句の意味

- わびぬれば:思い悩み、苦しんでいるので

- 今はた同じ:もはや(この身が)同じ、身を捨てたものと同じ

- 難波なる:難波にある、「なる」は存在の意

- みをつくし:「澪標(みおつくし)」と「身を尽くし」とを掛けた表現。“澪標”は水路に立てられた杭のこと

- 逢はむとぞ思ふ:あなたに逢おうと強く思っている。「む」は意志、「ぞ」は強調

歌の鑑賞

この歌は『後撰和歌集』巻十三「恋五」に収録され、その詞書には「事いできて後に京極の御息所につかはしける」と記されています。ここで言う“事”とは、元良親王と京極の御息所――左大臣藤原時平の娘で宇多天皇の女御・愛子――との恋の関係が世に知られてしまったことを指します。

当時の平安宮廷では、婚姻や恋愛にある程度の寛容さはあったものの、やはり天皇の女御との恋は許されるべきものではありませんでした。貴族社会の中枢にいる親王が、身分も立場も高い女性と秘密の恋に落ち、ついに噂が広まってしまう。その苦しみと焦燥が、歌の冒頭「わびぬれば」に込められています。

「わびぬれば」は、ただ苦しんでいるというだけでなく、恋の成就が絶望的であること、また自らの行いがすでに世間に知られてしまったという後悔、自暴自棄に近い切実な感情も表れています。「今はた同じ」と続け、“もはや身を捨てたようなもの”と心情を吐露しています。

「難波なるみをつくしても」の「みをつくし」は、「澪標」という水路に立てられた杭に自分をなぞらえると同時に、「身を尽くして(命を懸けて)」という意味の掛詞になっています。元良親王は、恋の苦しみに身も心も浸っており、「たとえ身を滅ぼしてでも、最後まであなたに会いたい」と情熱を迸らせます。

この歌がもつ力強い意志表現「逢はむとぞ思ふ」――ここでは意志の「む」と強意の「ぞ」を用いて、決意の固さ、どうなってもあなたに会う、という激しい気持ちを伝えています。

平安時代の歌人や貴族たちの間でこの歌が広まり、『源氏物語』の澪標の巻でも引用されたことからも、彼の恋愛遍歴や情熱的な人柄が強く印象に残ったことがわかります。極限まで追い詰められた心情の中でなお、恋の喜びや執念がにじみ出ている――そんな名歌であり、この時代ならではの“身を尽くした愛”の姿を今に伝える一首です。

歌が載っている歌集

この歌は、日本最古の勅撰和歌集『後撰和歌集』(ごせんわかしゅう・後撰集)に収められています。

『後撰集』は、醍醐天皇のもとで再び和歌の国風文化が芽吹きはじめた平安時代中期に、『古今和歌集』に次いでまとめられた和歌集です。正式には天暦五(951)年ごろ、冷泉天皇の勅命によって当代随一の才人・藤原伊尹や源順らにより編纂されました。全二十巻、収録歌は千四百八十六首。その多くが恋や自然、世間の無常、人の情愛など多彩なテーマで彩られています。

『後撰集』は、四季・恋・雑歌(さまざまな内容の短歌)と分類がなされています。その中で本歌「わびぬれば~」は、第十三巻「恋五」(こいご)という配列に置かれています。恋歌は特に後撰集の中核であり、平安の宮廷社会でいかに男女の情愛が重要だったかが伝わってきます。

また、この歌は『百人一首』にも選ばれている唯一の元良親王の歌であり、後世の歌人たちが「恋に身を尽くす」という情熱の象徴として位置付けてきました。室町時代の『源氏物語』澪標の巻にも引用されるなど、この一首の影響力の大きさがうかがえます。

加えて、元良親王自身の家集「元良親王集」にも、多くの恋歌や女性とのやりとりが記録されています。平安時代という男女関係がより自由で伸びやかな雰囲気の中で、恋歌が人生と密接に結びついていたことがよくわかります。

以降の時代、和歌や物語文学でも「澪標(みをつくし)」という言葉は、恋に身を捧げる女性や愛情表現の型として広く引用されていきました。元良親王の歌は、恋する人すべての共感を呼び続けています。

作者についての解説

元良親王(もとよししんのう)は、陽成天皇の第一皇子として890年に生まれました。母は有力貴族・藤原氏の娘で、その血筋からも宮中の上層に位置する華やかな人生を送りました。

その人柄については、当時の宮廷社会でも「色好み」「風流の達人」として広く知られていました。数々の恋の噂や華やかな交友は、彼を主人公のように神話化しました。「大和物語」や「今昔物語集」にもしばしば登場することから、平安文学の中で独特の存在感を放っています。

元良親王は兵部卿という高い官職に就き、容姿端麗で教養にも優れ、貴族社会では女性からの人気も絶大でした。特に「京極の御息所」との恋愛は有名で、若き日からさまざまな女性と贈答歌を交わし、その数は書物・記録にも多く残されています。その大胆な恋の数々は、『源氏物語』の主人公・光源氏のモデルの一人とも称されるほどです。

しかし一方、贅沢で享楽的な生き方は必ずしも順風満帆ではなく、宮中の権力争いに巻き込まれることもしばしば。私生活でも恋の悩みや失敗が重なり、心の奥には繊細さと苦悩があったことでしょう。

短歌や和歌に関しては非常に高い才能を発揮し、従来の和歌に新風を吹き込んだことで後世の歌人たちにも強い影響を与えました。「身を尽くす」恋の情熱、その心の葛藤や儚さを巧みに和歌で表現できた人物です。943年に亡くなり、享年は五十三。波乱に満ちた人生そのものが、百人一首に収められた一首に凝縮されています。

まとめ

ここまで、百人一首二十番「わびぬれば今はた同じ難波なるみをつくしても逢はむとぞ思ふ」を深く掘り下げてまいりました。一首の背景には、平安時代の自由で情熱的な恋愛観、華やかな貴族社会の香り、そして何よりも元良親王自身の激しい情熱や苦悩が浮かび上がります。

この和歌は、悲恋や苦悩というネガティブな感情だけでなく、逆境の中でも「愛する人に逢いたい」と願う人間の根源的な想いに寄り添ってくれる歌です。当時の宮廷のしがらみや世間の目に悩みながらも、親王は自らの恋を貫こうとしています。その純粋な気持ちが複雑な歴史の中でも色あせることなく、今を生きる私たちにもまっすぐ届いてきます。

この記事が、和歌や古典文学に親しむ入り口となれば幸いです。「みをつくし」という言葉がもつ二重の意味や、恋の情熱に身を委ねる作者の姿に、どこか心を動かされる人も少なくないでしょう。和歌は難解なものではなく、自分の人生や想いと重ねて読むことで、時代を超えて新しい意味を発見できるものです。

最後までお読みいただき、心より感謝申し上げます。一首の和歌が、千年の時を超えて皆さまの心にそっと届きますように。

【参考文献】

- 『後撰和歌集』

- 『百人一首』現代語訳・解説(角川ソフィア文庫ほか)

- 『元良親王集』

コメント