~心に触れる恋の歌、千年を越えて~

伊勢が紡ぐ、恋の痛みと美しさ

平安時代、宮中の才女たちは日々の想いを和歌に託していました。その中でも、「百人一首」十九番の歌として知られる伊勢作「難波潟短き蘆のふしの間も」は、時代を越えて人々の心を打ち続けています。身分も立場も異なる者同士が惹かれ合う恋は、時として叶わぬもの。でも、その想いの切なさや情熱は、現代の私たちにも響く普遍的なテーマです。忙しい日々の中でふとこの歌に出会うと、誰もが一度は味わったことのある「逢いたいのに逢えない」もどかしさがよみがえります。恋を通じて、人のこころの弱さや未熟さまでも美しく昇華させる――これこそが、伊勢が和歌にこめた奇跡的な力。「新古今集」や「百人一首」に選ばれる所以もそこにあるのでしょう。このブログでは、伊勢とその和歌をめぐる物語を、できるだけ分かりやすく、愛情をこめてご紹介します。背景や時代、登場人物の心に寄り添いながら、和歌ひとつから広がる人間ドラマの奥深さを、一緒に楽しんでいただければ嬉しいです。

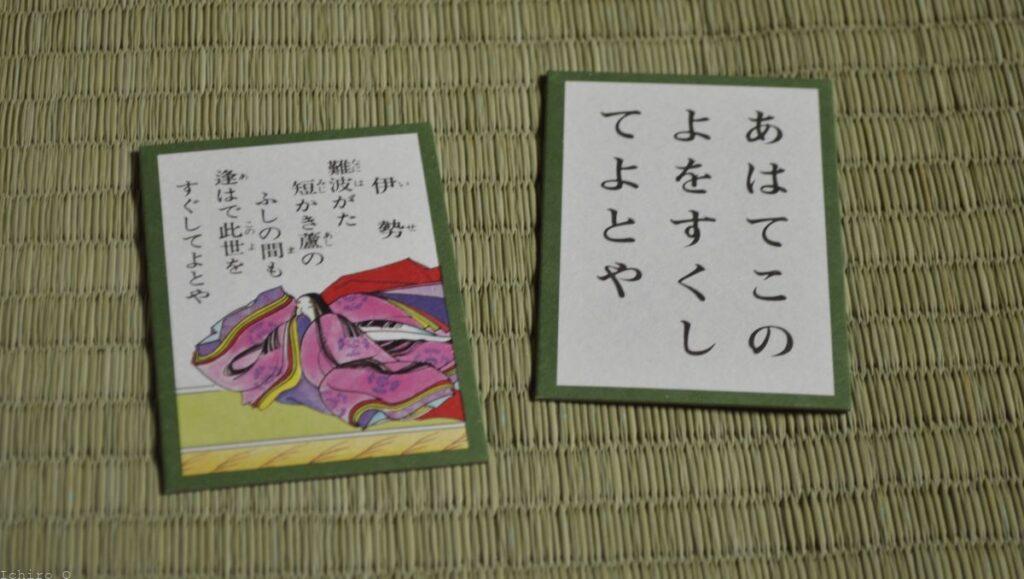

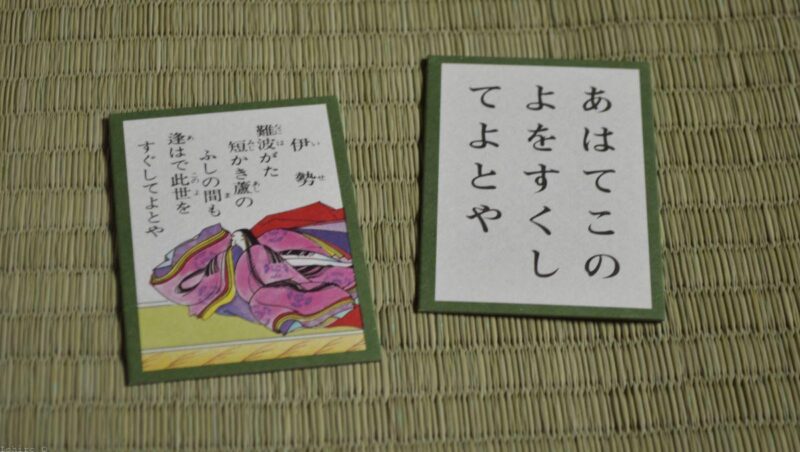

十九、伊勢(いせ)

難波潟短き蘆のふしの間も

逢はでこのよを過ぐしてよとや「新古今集』巻十一・恋一

【現代語訳】

難波の入り江に生えている蘆の、短い節と節とのあいだほどのほんのわずかな時間さえも、あなたに逢うことなくこの世を過ごせというのでしょうか。

【語句の意味解説】

- 難波潟(なにわがた):「湯」は入り江のことで、現在の大阪湾のあたりをさします。かつては蘆がびっしり生えていた湿地帯でした。

- 蘆のふしの間(あしのふしのま):蘆草の節と節の間。ほんのわずかな隙間や短い時間、という意味で使われています。

- 逢はで(あわで):「逢う」=男女が親しくなる。「逢わないで・会うことができなくて」という意味。

- このよ(この世):「世」は人生や生涯。蘆の節の“よ”が「世」の掛詞にもなっています。

- 過ぐしてよとや:「てよ」は完了の助動詞「つ」の命令形で、「―してしまいなさい」の意味。「や」は疑問や詠嘆を伝える語。下に「いふ(言う)」が省略されている。

【歌の鑑賞】―― “短い時間さえ逢えぬ恋の哀しさ”

この歌は「新古今集」では「題しらず」、すなわち誰のことを詠んだか明記されていませんが、伊勢の家集には「秋ごろ、うたて人の物いひけるに」という詞書があり、恋人への恨みの歌であることが分かります。

冒頭「難波潟」と爽やかに詠み始め、広大な入り江の風景から、次第に視点を「蘆」、そして蘆の短い節のあいだへと移します。つまり、景色を段階的に小さく切り取ることで、詠み手の恋心の切実さが鮮明になるのです。「蘆の節と節のあいだ」のように、ほんの短い時間でさえも逢えない悔しさを、ありありと感じさせます。

この段階的な焦点の絞り方は、伊勢らしい巧みさです。広がりから一気に内面の痛みへと観る人の心を誘い、最後には「過ぐしてよとや」と強い調子と余韻をもって結ばれます。この結句の激しさと潔さは、受け手の心に小気味よさと、同時に女の悲しみを深く残します。

当時の伊勢は、宮中で多くの貴公子たちから注目されていた存在。華やかな宮廷生活に満ちた恋物語のなかで、彼女の詠む恋の歌は、単なる“好き”“会いたい”を越え、人生そのものの重さやはかなさを感じさせます。「逢えない」のは物理的な距離や状況、あるいは身分の違いなど――立場ゆえの断絶もきっとあったでしょう。その艶やかさと寂しさは、現代を生きる私たちにも強く響きます。

また、「蘆」と「世(よ)」のことば遊びにも伊勢のセンスが光っています。「蘆の節」の“よ”は、一生を通じてという広がりを持たせ、「蘆のふしの間」はすなわち「この世の短い時間」。この掛詞(言葉の重なり)が、歌に奥深い味わいをもたらしています。

さらに、詞書きにある秋の季節と恋を重ねることで、哀愁や寂しさがよりいっそう募ります。伊勢の恋愛には、ただのときめきだけでなく、その奥に「かなわぬもの」「続く痛み」という感情が色濃く漂っています。だからこそ、時代を越えて心に響くのでしょう。

彼女がこの歌を詠んだとき、何を思い、どんな風に涙したのでしょうか。「ほんのひとときですら逢えぬ恋」。それは贅沢な悩みかもしれませんが、恋に生きる女の、切実な叫びでもあります。伊勢の心の風景を、想像しながら味わいたい一首です。

【歌の載っている歌集】――『新古今和歌集』の世界

伊勢の「難波潟短き蘆のふしの間も」は、まず『新古今和歌集』(しんこきんわかしゅう)に収録されています。

「新古今集」は鎌倉時代初期、後鳥羽上皇の命によって藤原定家らが編集した勅撰和歌集。平安時代の「古今和歌集」「百人一首」に代表される貴族文化と、鎌倉武士の新たな息吹――その交差点に生まれた、全20巻からなる大規模な歌集です。

「新古今集」の特徴は、“言葉の技巧”と“深みのある心情表現”にあります。「難波潟」のような古い地名や、自然に託した繊細な心の表現を得意とし、感情の揺れや揺らぎが、より鮮やかに映し出されています。

伊勢の歌が選ばれた「恋歌」の巻は、人間の内面や恋愛感情の機微が主題です。特に彼女の歌は、女性の側から見る恋の孤独や葛藤を巧みに表現しており、当時の恋愛観や宮廷文化を今に伝える貴重な資料ともいえるでしょう。

また「新古今集」は、藤原定家の審美眼が光る歌集でもあり、選ばれた歌は単なる技法のお手本ではありません。「過去の名歌」として後世に読み継がれ、現代短歌にも深い影響を与え続けています。

さらに、“新古今調”と呼ばれる独特の調べ――たとえば、今回の歌でみられる意味重層のことば遊びや、語句の重なり、切なさ残る余韻の伝え方――これこそ同集の大きな特徴です。伊勢の「難波潟短き蘆のふしの間も」もその代表例であり、恋歌の系譜を語るうえで外せない存在といえます。

そして、この歌は後に小倉百人一首に選ばれることで、さらに広く一般の人々に愛されるようになりました。日々の暮らしの中で親しまれ、日本全国で遊ばれている「かるた」の札にもなっています。つまり、書物の中の〈名作〉だけでなく実際に声に出して楽しむ文化の一部として伝わっているのです。「新古今集」は、こうした和歌文化の発展と普及を支えた大切な存在。今も歌心を通じて、時代を超えて語り合うことができます。

【作者:伊勢】――才色兼備の平安女流歌人

伊勢(いせ)は、平安時代・九世紀後半から十世紀前半にかけて活躍した女流歌人。正確な生没年は不詳ですが、「伊勢守藤原継蔭」の娘として誕生し、宇多天皇の中宮・温子に出仕。父の官職名から「伊勢」と呼ばれるようになりました。

その美しさと才知は当時の宮廷で評判を呼び、藤原仲平・藤原時平兄弟、宇多天皇など曲者ぞろいの貴公子たちに愛されただけでなく、最終的に宇多天皇の皇子でもある敦慶親王に愛されて一子(中勝)をもうけた記録が残っています。

しかし伊勢の人生は、決して順風満帆で絵に描いたような幸せばかりではありませんでした。貴人との恋愛や宮中での栄達は、当時の女性にとっては希望である一方、大きな不自由や犠牲、孤独を伴うものでした。伊勢もまた、愛と別れに翻弄され、時に恨みや悲しみを和歌に託してきました。

それでも彼女の和歌の魅力は、「感情の鮮やかさ」と「言葉の技巧」にあります。素直な恋心やうらみを、優雅な言葉や繊細な表現に乗せることで、自己の痛みや寂しさを芸術の域まで高める――その力を持っていたのです。実は、伊勢は「三十六歌仙」のひとりにも選ばれ、後の和歌史に名を刻みました。

また、養育のためだけでなく女房としても宮中で活躍し、宮廷の日常や人々の心の揺れを肌で感じていました。その体験が、歌の奥深い共感や哀しみとなって表現されています。

エピソードとして有名なのは、父母の愛情に恵まれつつも、二度の宮仕えの中で多くの恋と別れを経験したこと。なかでも、敦慶親王との関係は複雑で、公には認められぬ恋でしたが、子をもうけ、母としての顔も持ちます。その生涯は、和歌の中にこそ深く表れています。「人生は思う通りにならない」ことの悲哀と、女性の強さ・しなやかさを、伊勢は歌を通じて時代に伝えました。

和歌の世界においても、女性の自我や内面をこれほどまでに繊細に描いた歌人は稀有です。伊勢は、ルールに縛られつつも自らの感情を尊重した先駆者でもあるのです。美しさと賢さを併せ持ち、芸術を通じて現実を越えようとした伊勢――その生涯は、多くの女性たちの憧れでもありました。

【まとめ】

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

「難波潟短き蘆のふしの間も」という伊勢の一首には、遠い平安の都で生きた一人の女性の心が、いまも生き生きと息づいています。千年の時を超え、その切ない想いは、時代や立場、性別を問わず、読む人それぞれの胸にそっと寄り添い慰めてくれるのではないでしょうか。

和歌は難しい、古いものと敬遠されがちですが、実はどの歌にも人の気持ちや日常の経験が凝縮されています。たとえば「逢いたい人に逢えない」「ほんの短い時間でもいいから…」そんな願いに身を焦がす気持ちは、現代の私たちにもきっと覚えがあるもの。伊勢の歌は、そのシンプルな心をまっすぐに届けてくれます。

また、和歌の背景や言葉遊びに思いを馳せることで、時代や文化の違いだけでなく「人って変わらないんだな」とあらためて感じられるのも魅力です。「新古今集」や「百人一首」を彩る名歌の中には、先人のさまざまな人生や悩み、喜びや悲しみが詰まっています。そして、伊勢が残してくれた一首もまた、私たちの日々にやさしく力強い彩りを添えてくれるでしょう。

【参考文献】

- 『新古今和歌集』

- 『百人一首』

- 「伊勢 女流歌人の恋の歌」(小学館日本大百科全書)

- 『三十六歌仙検定公式ガイドブック』(角川学芸出版)

コメント