染めの模様が語る“恋の乱れ”――遠い陸奥から届いた恋心の真実

百人一首のなかでも、とりわけ印象的で日本人の心に残り続けている恋歌――それが河原左大臣(源融)の「陸奥の しのぶもぢずり 誰ゆゑに 乱れそめにし われならなくに」です。陸奥(今の福島)で産するしのぶもぢずりの布は、乱れ模様が特徴。その模様に自らの恋心の“乱れ”を重ね、句の序盤から技巧と情感があふれる構成になっています。「われならなくに――私ではないのに」。この結びが、どこまでも純粋かつ切実な心の動揺・戸惑いを読む人にじんわりと伝えます。

古今の恋歌のなかでも「誰のせいで自分の心が乱れたのか」という主張は大胆で率直。時代背景や社会のしがらみを超え、現代人にも深く共感される一首です。しかも、単なる恋の告白ではありません。「しのぶ(忍ぶ)」には“密かな恋”や“耐える恋”などのニュアンスが含まれ、“染め”や“乱れ”には、恋の始まりと染まってしまった心の華やぎ・葛藤が宿っています。

古今和歌集にも採録され、“恋”という普遍のテーマを多層的に味わえる名歌。詠み手・河原左大臣(源融)はいったいどんな人物だったのか。彼の人間味あふれる生涯やエピソードにも迫りつつ、歌の成立背景や言葉の力、鑑賞のポイント、そして歌集が持つ歴史的意義まで解説します。しのぶもぢずりの乱れ模様が伝える恋の心――その深さを現代語訳・語句解説とともに紐解いていきます。

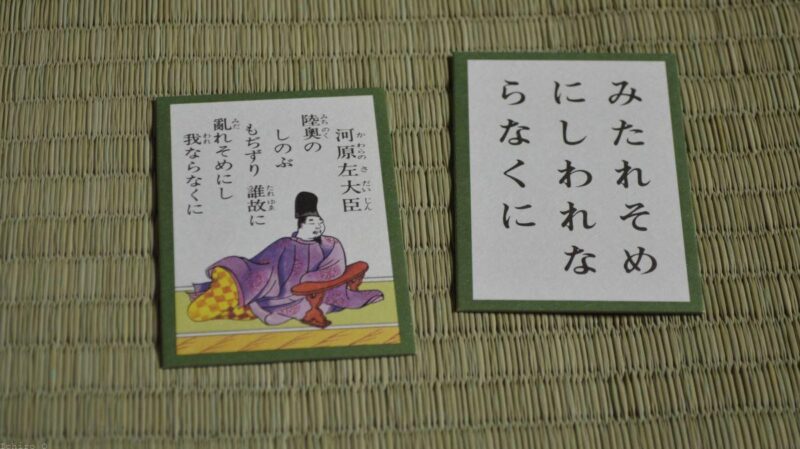

河原左大臣(かわらのさだいじん)

陸奥の

しのぶもぢずり 誰ゆゑに

乱れそめにし

われならなくに

(「古今和歌集」巻十四・恋四)

【現代語訳】

陸奥(東北)で産する“しのぶもじずり”の布の乱れ模様のように私の心は乱れてしまったが、これはあなた以外の誰のせいでもない。あなた一人のために乱れ始めてしまったのだ。

【語句の意味】

- 陸奥(みちのおく):現在の東北地方東半分。かつては未開・遠方のイメージ。

- しのぶもぢずり:福島県信夫郡(しのぶ)で作られる摺り衣の名産品で、しのぶ草で染め付ける乱れ模様の布。恋しい思いと乱れる心を重ねる“序詞”。

- 乱れそめにし:「そめ」は「初め」と「染め」の掛詞で、“染め”は「しのぶもぢずり」とも係る。

- われならなくに:自分のせいではないのに…。「なくに」は詠嘆・反語。

【歌の鑑賞】

この歌は恋人の心変わりや、自分の気持ちの揺れを問われたときの、率直で強い心の主張が印象的です。恋に悩み、心を乱されているのは、あなたのせいです――と訴えるこの歌には、当時としては大胆な意志表明を感じさせます。

「しのぶもぢずり」は平安時代にはまだ珍しい陸奥名産。都の人にとって遠く憧れの“みちのおく”で産するこの生地は、その乱れ模様と希少価値がよく知られていました。“しのぶ”=忍ぶ=秘める、“もぢずり”=捩れ模様=乱れ・心の揺れ――多重の掛詞が響きを増します。

また「私のせいじゃない」「あなたのせいなの」と自分の潔白を強く訴えているようですが、本音には“忍ぶ想い”や“相手に委ねてしまった激しい気持ち”、さらに“どこか届かない距離感”があります。遠い陸奥を歌い込むことで、手の届かぬ人・忍ぶ恋の印象も高まっています。

歌に登場する「しのぶもぢずり」は、この恋が忍ぶ恋=公にできない秘密の恋であることも示唆しています。控えめに見えながらも、語調は決して弱弱しくはない。「われならなくに」の反語が、最終的に主語を問い返し、相手の心にぐっと迫る強さを感じます。

また技法面でも、「序詞」から「本旨」へ無理なく導く滑らかさ、“乱れ”と“染め”、そして“忍ぶ”という語群が和歌的想像力を最大限に刺激します。当時の恋歌に多く見られる“忍ぶ恋”は、思い悩みながらも堂々と自己主張する点、都会的で新しい美学を形成しました。

この歌はさらに『伊勢物語』にも引用され、元服直後の青年が奈良・春日の里で美しい姉妹に出会い胸騒ぎを覚えた、という物語の第一話で使われています。実体験かはさておき、その設定自体が一首をいっそう色濃く印象付けています。その情熱的で巧みな技巧と、繊細な恋心の美しさは、今も多くの人の心を捉え続けています。

【歌の載っている歌集】

本歌の出典は、勅撰和歌集の記念碑的存在『古今和歌集』です。延喜五(905)年、醍醐天皇の命を受けて、紀貫之・紀友則・凡河内躬恒・壬生忠岑の四名が編纂しました。

古今和歌集(全20巻・約1100首収録)は、和歌という文学形式を初めて網羅的に分類・体系化した画期的な歌集です。四季・恋・哀傷・雑歌などジャンル別に精選され、漢詩の影響下で形式美や情緒の新しさが導入されました。一首ごとに配された“仮名序”“真名序”などは、後世文学の流れを決定づける役割を果たします。

特に恋歌巻では、感情表現の深化と繊細な比喩、掛詞、縁語など高度な技巧が集約されています。「忍ぶ恋」や「遠恋」の歌が多数載せられ、その時代の都人の情愛・寂しさ・切なさ・自己陶酔的な美が強く感じられます。現実の恋愛への適用や、後の“本歌取り”の伝統の原点ともなりました。

本歌が収められている巻14「恋四」は、“隠された恋”“成就しない恋”“禁断の恋”などを中心に編まれており、本心を訴えつつも成就し難い恋情の悲しさ・葛藤・逸脱の美しさが濃密に表現されています。序詞や掛詞を駆使した長句・短句の綾なす流れが、古今和歌集全体の“ことばの芸術性”にとっても象徴的です。

また、この歌集は成立から現代まで千年以上にわたり和歌の手本とされ、無数の“本歌取り”や関連創作の源流となりました。藤原定家の百人一首編纂でも古今和歌集から最多引用歌人を輩出するなど、和歌・俳諧・現代詩に至るまで大きな影響を残しています。

「しのぶもぢずり」の歌もまた、「恋」「遠い土地」「乱れ模様=心模様」など普遍的主題や技法が丁寧に織り込まれ、単なる恋の嘆きにとどまらず、和歌の“世界性”“形式美”の高さを証明する一首といえるのです。

【作者についての解説】

河原左大臣こと源融(みなもとのとおる・822~895)は、第52代嵯峨天皇の第十二皇子として誕生しました。彼は皇位継承権を持ちながらも自身が望み、臣籍降下によって「源」を賜り、最終的に従一位左大臣の地位まで上り詰めました。その雅号「河原左大臣」は、広大な邸宅「河原院」で知られたことに由来します。

融の生涯は、風雅・豪奢・自由人を絵に描いたようでした。官僚・政治家としてだけでなく、和歌・漢詩・書などあらゆる教養、芸術への関心を持ち、邸宅の庭には奥州塩釜の風景をも再現し、浜辺の白砂をわざわざ取り寄せて庭を造園したと伝承されます。その風流ぶりは後の「源氏物語」の光源氏モデルとも目されるほど。宇治の別荘「平等院」は、死後に寺として改装され、浄土思想の象徴的な場にもなりました。

彼の人物像を特徴付けるのは、身分や既存体制に縛られない自由闊達な気風です。地方赴任や塩釜庭園の造作など、当時の貴族社会では珍しい“地方志向”も強く、866年ごろには信夫(しのぶ=現在の福島)地方の監督官として赴任し、現地で村の女性と恋に落ちたという伝説も残ります。身分の違いが大きな障壁となり、都へ戻った彼と女性が結ばれることはなく、その哀切がこのしのぶもぢずり歌に込められたとも言われています。

また政治的には、藤原基経の台頭や応天門の変など様々な政争を生き抜きつつ、晩年は俗世からやや距離を置いた生活を楽しむようになりました。河原院には和歌・芸術・美酒を愛する仲間が集い、千夜一夜のごとく宴が開かれていたとも。現存する彼の和歌・逸話は、華やかさと幽玄の両面を今に伝えます。

融は和歌に新しい色彩と表現、そして技巧に満ちた美学を息づかせました。忍ぶ恋・遠恋・秘めた想い――その“乱れ”を美として昇華させる視点は、宮廷和歌の新時代を象徴しました。今も“恋の乱れ”の本質を問いかける存在として、多くの人を魅了し続けています。

【参考文献】

- 百人一首14番 「陸奥の…」(河原左大臣)の意味と現代語訳

- レッツ百人一首

- しのぶもぢずり – 西陣の糸屋資料館:

- 陸奥のしのぶもぢずりの現代語訳と意味:

- 小倉山荘公式コラム

コメント