“美しさのうつろいと永遠の歌心”

日本の古典文学の中で、もっとも華やかで切ないイメージを抱かせる人物といえば、小野小町でしょう。百人一首や古今和歌集に登場し、「絶世の美女」と伝えられる彼女は、平安の宮廷にその名を残し、現代まで美の象徴とされてきました。

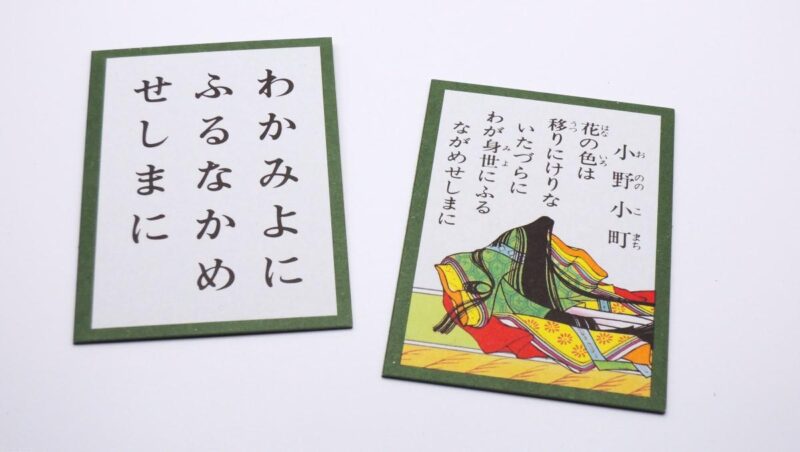

百人一首に収録された小野小町の和歌「花の色は移りにけりな いたづらに 我が身世にふる ながめせし間に」は、その美しさが失われていく悲しみを桜の花に託し、静かでありながら深い余韻を残す名歌です。

小町の和歌に漂う気品、独特の哀愁、そして巧みな言葉遊び――それらは千年以上もの間、多くの人々の心を捉えてきました。

現代の私たちも、容姿の衰えや時の流れに対する切なさを感じますが、小町はそれを一篇の和歌に昇華し、美しさの儚さとそこに宿る心の豊かさを教えてくれます。

このブログでは、まず彼女の代表作の現代語訳や言葉の意味、和歌が載る歌集の紹介からはじめ、和歌の味わい方や小野小町という人物についても、さまざまなエピソードや伝説を交え詳しく掘り下げてまいります。美しくもはかない、そして時代を超えて愛される小野小町の世界へ、一緒に旅してみませんか。

九、小野小町(おののこまち)

花の色は移りにけりな いたづらに

我が身世にふる ながめせし間に(「古今集」卷二・春下)

【現代語訳】

美しい桜の花の色は、すっかりあせてしまった。

むなしく春の長雨が降り続いたあいだに――。

それと同じように、私の容色もすっかり衰えてしまったよ。

むなしくこの世を物思いにふけって過ごしていたあいだに。

語句の意味・解説

- 花の色:「花」は主に桜の花で、「花の色」には自分自身の美しさ・容色の意味もかけられています。

- 移りにけりな:「移る」は色があせる、薄れていくこと。「にけりな」とすることで「ああ、すっかり変わってしまったなあ」と詠嘆を強調します。

- いたづらに:むなしく、無駄に。

- 世にふる:「世」はこの世・人の世、男女の仲。「ふる」は「経る(過ごす)」と「降る(雨が降る)」をかけています。

- ながめ:「長雨(季節の長い雨)」と「眺め(物思いにふけること)」を掛けています。天候の長雨+自身の物思い、という二重の意味があります。

- 「ふる」「ながめ」「降る」「長雨」が縁語として響きあっていて、技巧的にも非常に高い芸術性があります。

歌集について

小野小町のこの歌は、『古今和歌集(こきんわかしゅう)』卷二・春下に掲載されています。

『古今和歌集』は、平安時代の延喜5年(905年)ごろ、醍醐天皇の命により、紀貫之・紀友則・壬生忠岑・凡河内躬恒の4名が編集した、日本初の勅撰和歌集です。

この歌集では、自然の四季や恋、旅、物思いなど、古代日本人の繊細な感性が多彩に詠まれています。特に「春」「恋」「哀傷」など人生の機微を豊かに表現。

収録された和歌の多くは、ただ情景や心情を述べるだけでなく「掛詞(ことばあそび)」や「縁語」など多彩な修辞技法が駆使され、その奥深さが後世の和歌や文学に大きな影響を与えてきました。

この「花の色は移りにけりな」は「春下」という春の終わりを感じさせる巻に載せられており、春の華やかさが終わりを迎える寂しさと、人間の美しさ・若さのはかなさが響き合っています。

古今集がもたらした「和歌観」は、「もののあはれ」や「はかなさ」といった日本人独特の情緒を生み出し、それが後の百人一首や新古今和歌集、さらには現代の文学・芸術にも受け継がれました。

また、古今集の配列や注釈を見ると、小町の歌はとりわけ技巧と情緒が高く評価されていたことがわかります。当時の宮廷社会は、美しさ・才気・教養を備えた女性を「理想」とみなす風潮が強く、その象徴として小野小町の存在と彼女の和歌は広く人々の憧れとなっていきました。

和歌に込められる「美しさ」――それは一瞬のきらめきであり、「移りゆくもの」としての美を肯定的に捉える日本特有の美意識ともいえます。小町の歌は、古今集でその美学をもっとも優美に表現した和歌のひとつとして、千年を超えて読み続けられてきました。

歌の鑑賞

この歌の魅力は、まず「掛詞(かけことば)」「縁語」といった和歌独特の高度な表現技法にあります。

たとえば「花の色」は「桜」と「自分の容色」、「世にふる」は「この世に生きている」「男女仲を重ねて暮らす」「雨が降り続いている」の三層構造。「ながめ」には「長雨」と「眺め」が掛けられています。

それらがすべて、「色あせた花のさびしげな風情」と「美しさが衰える自分自身への悲しみ」、さらに「物思いに沈む憂い」として一首の中で重なり合うのです。

花が咲き誇る春。しかしその美しさは一瞬で、春の長雨にさらされてすぐに色あせてしまう――これは現実の自然の現象でもあり、人の若さや美しさが時とともに失われていくという人生の真理でもあります。

小町は、それを「花の色は移りにけりな」という五・七・五の冒頭で鮮やかに示し、続く「いたづらに我が身世にふるながめせし間に」で、雨と物思いに沈むうちに自分自身も衰えていった、という自己投影をしています。

下の句には他にも、「いたづら(むなしい)」という言葉が巧みに挿入されており、ただつらいだけでなく、どこか深い達観やあきらめ、美の本質を見極めようとする知性も感じられます。

まさに若さの失われることに対する悲しみと、その儚さを美しいもの、宿命的なものとして受け入れる心境。その心の揺らぎと美意識がこの短い和歌の中に見事に詰まっているのです。

小野小町の歌の中でも、この一首が多くの人に愛されてきた理由は、技巧の高さはもちろん、読む人自身が自分の人生に置き換えて共感できる「普遍的な寂しさ」を描き切っているからでしょう。

そして、絶世の美女とされる小町だからこそ、その「美しさが色あせていく悲しみ」はより強く心に刺さります。現代の私たちが人生の節目や変化に際して感じる寂しさや哀愁も、この一首にはっきりと重ねることができるのです。

作者について

小野小町は、六歌仙に数えられる平安時代の女流歌人ですが、その生涯の多くは謎に包まれています。

「絶世の美女」と語り継がれ、美人の代名詞として現代に名を残す小町。しかし、実在した時期は平安時代初期(九世紀前半)で、「古今和歌集」や「後撰和歌集」などでも多くの和歌が伝えられていますが、生没年や実際の出自については定かではありません。

伝説や諸説も多く、「一一(いちいち)」の作者である参議小野篁(おののたかむら)の孫、出羽(秋田県)の郡司・小野良実の娘など、いくつもの系譜が伝わります。

宮廷で天皇に仕え、歌人文屋康秀との贈答歌や、多くの男性に求愛された話など、宮廷生活に彩られたエピソードも多数。

その才気と気高さ、教養の高さで「才女」としても名を馳せ、身分や性別を超えて愛されたことが折に触れて記録に残っています。

また、彼女にまつわる伝説は、現実の人生と同じくらい多種多様です。

後年は「容色が衰えて哀れな晩年を過ごした」とも、「心の美しさがそのまま和歌の世界に残った」とも語られ、各地に「小町の居住跡」「小町の墓」と呼ばれる場所がいくつも残っていることから、その名声の大きさが推察されます。

文学や芸能の世界でも、小町を題材にした謡曲、歌舞伎、御伽草子(童話)などが数多く生まれ、彼女が日本文化に与えた影響の大きさは計り知れません。

「美しさ・儚さ・気品」――そのすべてが集約された小野小町。人生のはかなさを肯定的に歌い上げ、時の流れを恐れずに美を追い求めた姿は、多くの日本人の理想となり続けています。

その歌が語る「美のうつろい」や「人生の悲しみ」は、現代でも多くの共感を呼び、読む人それぞれの人生経験と響きあいます。だからこそ、千年の時を超えて小町の和歌は愛されてやまないのでしょう。

【参考文献・出典】

- 『古今和歌集』(新訂角川文庫)

- 『日本古典文学全集』(小学館、古今和歌集・解説)

- コトバンク「小野小町」

- Wikipedia「小野小町」

- 青空文庫『古今和歌集』

百人一首一覧はこちら

コメント