〜心に残る秋夜の想い、百人一首「今来むと」〜

百人一首とは、日本古来の歌人たちの心が時代を越えて語り継がれる珠玉の和歌集です。その中の一首一首には、人の心の機微や移ろいゆく季節の情緒が、巧みな表現によって織り込まれています。今日ご紹介するのは、素性法師による「今来むといひしばかりに長月の 有明の月を待ち出でつるかな」です。

秋の夜長、待つ人の胸に去来するさまざまな思い。それは現代の私たちの日常にも通じる、せつなさや期待、裏切られたときの心の痛み。百人一首が時代を超えて読み継がれる理由は、こうした普遍的な感情が、美しい自然描写とともに詠まれているからにほかなりません。

この歌を詠んだ素性法師もまた、宮中で活躍しながら人としての苦悩や喜びを感じていた一人です。僧侶でありながら恋歌を好み、恋心に翻弄された女性の立場で詠んだこの歌には、平安時代の恋愛観や男女の関係が色濃く反映されています。現代と違い、愛する人との逢瀬は自由に叶うものではなく、女はただひたすら男の訪れを待つだけ。長い秋の夜、待てど暮らせど来ない恋人。そんな女性の姿を、有明の月の清らかで切ない美しさに重ね合わせて詠みあげたのです。

なぜ素性法師は女性の気持ちで詠うことができたのでしょうか。それは、彼が父である僧正遍昭の期待を背負い、出家してなお世俗の感情から離れられなかった人だったからかもしれません。宮中歌人として多くの恋歌を詠み、その中には人間らしい葛藤や、求めてやまない愛への切望が色濃くにじんでいます。

本記事では、歌の全体像と現代語訳、語句一つひとつの意味はもちろん、歌集「古今和歌集」における重要な位置づけ、そして素性法師という人物の生涯まで、分かりやすく丁寧に解説していきます。百人一首に興味がある方はもちろん、和歌や日本文化、古典文学を深く知りたい方にも役立つ内容を盛り込みました。記事を読み進めていただく中で、一首の背景にある当時の社会や、人々の暮らし、そして何よりも千年を超えても色褪せない人の心の美しさや弱さを感じていただけたら幸いです。

「今来むと」という約束を信じて待つ、切なくも美しい秋の夜。素性法師の名歌とともに、あなたも時を越えて平安の都に思いを馳せてみませんか—。

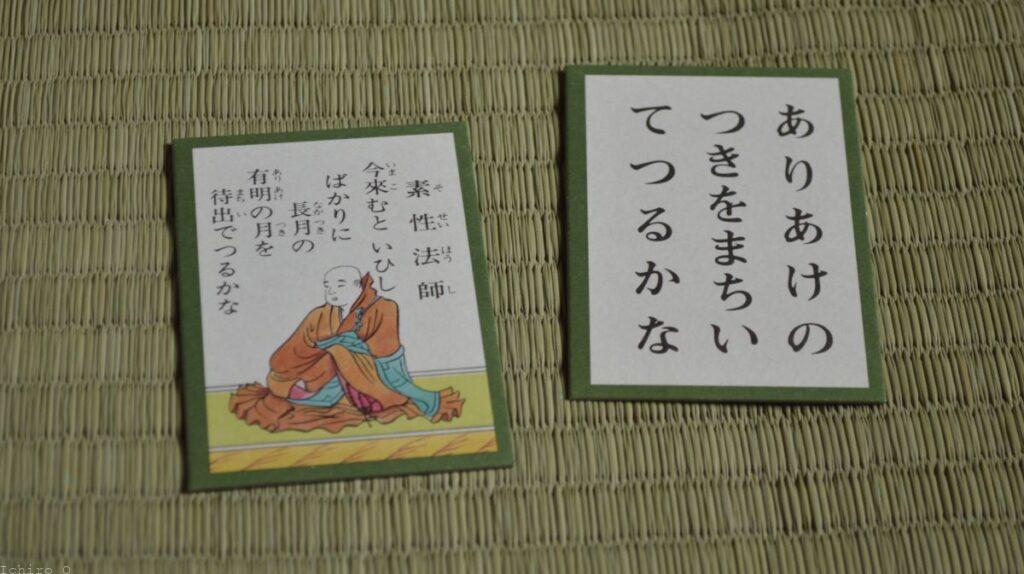

二一、素性法師(そせいほうし)

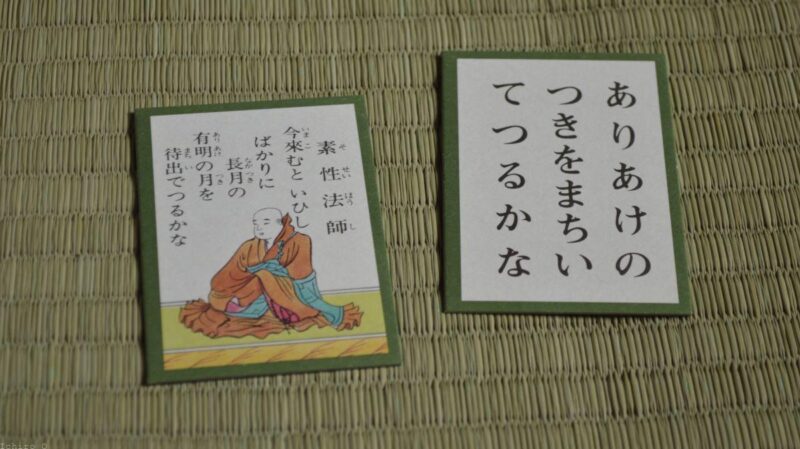

今来むといひしばかりに長月の

有明の月を待ち出でつるかな(『古今和歌集』巻一四・恋四)

【現代語訳】

「すぐに行こう」と、あなたが言ったばかりに、

九月の夜の長さよ、待つつもりもなかった有明の月の出るまで、

あなたを待つことになってしまいました。

【語句の意味】

- 今来むと:「今」は「すぐに」、「来む」は「行こう」という意味。つまり、(男性が)「今行くよ」と言ったことを指します。

- いひしばかりに:言ったばかりに、という意味です。

- 長月:陰暦の九月。夜が長いことから「長月」と呼ばれています。

- 有明の月:夜が明けて空に残っている月。夜の終わりと新しい朝の狭間に輝く月です。

- 待ち出でつるかな:「待ち出づ」は待ちながら迎える、「つる」は完了の意味の助動詞、「かな」は詠嘆の終助詞。つまり、「待つことになってしまったなあ」という心情の吐露です。

【歌の鑑賞】

この歌は、男から「すぐに行く」と約束された女性が、その言葉を信じて秋の長い夜を、明け方の有明の月が出るまで待ち続けた切ない心情を詠んだものです。男女間の駆け引きの一コマ、平安の恋愛事情が、繊細な言葉で表現されています。

まず注目すべきは、作者・素性法師が「女性の立場」でこの歌を詠んでいる点です。平安時代の和歌では、必ずしも自分自身の体験でなくても、他者の心に成り代わって詠うことが一つの技巧でした。「すぐに行く」と期待を持たせておきながら、なかなかやってこない男性――。そんな男に一途に心を寄せて待ち続けた女性は、当時の社会ではよくある光景だったのでしょう。

この歌が心に響くのは、単なる「約束違反」への恨み節ではなく、「待つ」という行為にこめられた情の深さややるせなさを、見事に有明の月に託している点です。「有明の月」は、夜が明けても空に残る月。待ちわびるうちに夜が明けてしまい、思いがかなわなかった寂しさ、そしてそれでも消えない期待の余韻を、淡々とした口調で描いています。

また、この歌には「恋の始まり」ではなく、「恋の苦さ」「報われない想い」への辛い自覚も読み取れます。夜を徹して待ち、「やっと朝」というときに男はとうとう来なかった。待つだけしかできない女性。「有明の月」は、期待と諦め、愛情と恨めしさが同時に胸に去来する、複雑な心情の象徴です。

さらに、「いひしばかりに」というフレーズが巧妙です。約束されたその言葉にすがり、あきらめきれずに待つ切ない心理と、「どうしてあの言葉を信じて待ち続けてしまったのだろう」という後悔がにじみます。

面白いのは、この歌は「一晩待った」という解釈と、「何晩も何晩も毎夜待ち続け、ついには秋の終わりの長月(9月)になってしまった」という”月来説”という異説も存在することです。恋人の訪れを毎夜待ちわび、どうしても会うことができない。その積み重ねが秋の深まり、季節の移ろいの情感にもつながり、「恋は時をも越えてしまうもの」という、さらに深い意味も読み取れます。

このように、素性法師の歌は「待つ」ことの哀しみや、期待にすがる人間の弱さ、あるいは恋の普遍性を、わずか三十一文字に託しています。有明の月という情景と、人の心情の重なり合い――この名歌は、その技巧と情感で、現代の私たちの心にも切実に伝わってきます。

【歌集『古今和歌集』について】

『古今和歌集(こきんわかしゅう)』は、平安時代前期の905年ごろ、醍醐天皇の命によって編纂された日本初の勅撰和歌集です。和歌を「公」の場で詠む文化が確立される中、最初に国家の指導のもとまとめた歌集であり、和歌文学史上の大きな転換点を示します。

編者は紀貫之、紀友則、凡河内躬恒、壬生忠岑の4名で、20巻=約1,100首もの和歌が、四季・恋・哀傷・雑歌などに分類されています。恋愛を題材にした歌も多く、当時の貴族たちの恋愛事情や人間模様をうかがい知ることができます。

『古今集』には、万葉集と比べて柔らかく、繊細で感情豊かな表現が増えたことが大きな特徴です。「美」を重んじる貴族社会の精神が反映され、自然の景色や季節、恋の喜びや切なさなど、人の感情と情緒を重ねて織り込む技巧が磨かれています。

例えば、恋の部(恋歌)は五巻も割かれており、さまざまな恋の形や心情が多角的に描かれます。今回紹介する「今来むと」も「恋四」という巻(恋歌の第四巻)に載っています。ここでは、新たな恋の始まりや駆け引きだけでなく、待つことの切なさ、来ない人への募る想い、叶わぬ恋への諦めなど、多彩な感情が表現されています。

『古今集』には、和歌における「本歌取り」「掛詞(かけことば)」「縁語」など、後の和歌発展につながる多様な技巧がふんだんに盛り込まれています。さらに、自然描写が和歌の象徴的存在になり、情景が人の心の機微に巧みに重ね合わされます。有明の月や長月(陰暦9月)といった季節感あふれる言葉も、歌集全体の美的世界観を支えています。

『古今集』の重要性は、日本の和歌文化を世界に広げ、後世の勅撰和歌集『新古今和歌集』や『百人一首』などへと伝統を受け継がせる役割を果たしたことにあります。当時の社会や価値観が染み出た一首一首が、まるでタイムカプセルのように、今も私たちに言葉の力と心の奥深さを語りかけます。

今回の素性法師の歌も、時代や立場を越えて人の孤独や想いの深さを映し出す、古今和歌集らしい一首と言えるでしょう。

【作者についての解説】

素性法師(そせいほうし、本名:良岑玄利)は、平安時代前期(9世紀後半〜10世紀初め)の歌人であり、僧侶です。父は、『百人一首』にも収められている僧正遍昭(良岑宗貞)です。父からも和歌の才を受け継ぎ、宮中にも関わりの深い存在でした。

良岑家は左大臣を源流に持つ名門で、若いころの素性法師は清和天皇に仕えて左近将監(近衛府の役職)という地位に就いていました。しかし、父・遍昭が「法師の子は法師になるのがよい」という考えを持っていたため、その志向に従って世俗の道を離れ、出家したと言われています。

出家後はまず京都の北にあった雲林院で修行。その後、大和国石上(今の奈良県天理市)の良因院に移って晩年を過ごしました。僧侶としての活動もしていましたが、特筆すべきは「歌人」としての力量の高さです。

素性法師は、父と同じく「三十六歌仙」の一人に数えられ、当時を代表する歌人でした。その詠歌は『古今和歌集』をはじめ、多くの勅撰集や私家集に登場します。特に恋歌や心情歌を得意とし、感性の豊かさと表現の繊細さには定評がありました。出家した僧でありながら、恋の心の機微を見事に詠いあげたことで、今も多くの人の共感を呼んでいます。

また、宇多上皇の御幸(ごこう:天皇の外出・行幸)にも供奉し、その場で歌を詠む機会もあったと言われています。貴族社会とのつながりも深く、宮廷歌合(歌の競い合い)ではしばしば活躍し、その名をとどろかせました。

人柄については、父親譲りの穏やかさと優れた教養が感じられる一方、出家という選択から、世俗と宗教とのはざまで苦悩した節も想像されます。特に、素性法師は恋歌が多いことで知られ、「法師でありながら人間らしさ、俗世の情に富む歌人」としてユニークな存在です。

説話集『今昔物語集』や『古今著聞集』にもその名が見え、逸話の中でも機知に富む人柄が描かれています。

生没年や詳しい個人のエピソードは不明でも、和歌にも仏道にも真摯に取り組んだ、多面的で人間味あふれる人物だったことは確かです。

【まとめ〜時代を越える素性法師の心〜】

今回は、素性法師による百人一首二一番歌「今来むといひしばかりに長月の 有明の月を待ち出でつるかな」を、歌の魅力から作者の生涯、日本和歌史における位置づけまで丁寧に紐解きました。

この一首は、ただ恋の期待や切なさを詠むだけでなく、時代を超えて私たちの心に直接語りかけてくれます。日常の中の小さな待ち合わせにも、浮き立つ期待や、思いがかなわなかったときの心細さは今も変わりません。だからこそ、百人一首の和歌は千年以上たった現代にも、人の心に寄り添い続けているのだと思います。

素性法師は、父の影響を受けて出家しながらも、人間ならではの弱さや、愛への渇望を歌に込めた人物でした。その想いは、宮中という特別な世界に生きた人の言葉でありながら、誰もが共感できる普遍的なものです。

このブログをご覧いただき、本当にありがとうございました。今後も百人一首をはじめとした和歌や日本文化の魅力を多くの方に伝えていきたいと思います。ぜひ、気になる歌や人物があれば調べてみてください。千年の時を越え、今も私たちの心に響き続ける和歌の魅力を、あなたも感じていただけたなら、これほど嬉しいことはありません。

【参考文献】

・『百人一首一夕話』(小西甚一、講談社学術文庫)

・『古今和歌集 全現代語訳』(小学館)

・『和歌文学大辞典』(明治書院)

・『今昔物語集』(岩波文庫)

コメント