有明の月に映る切ない別れの情景

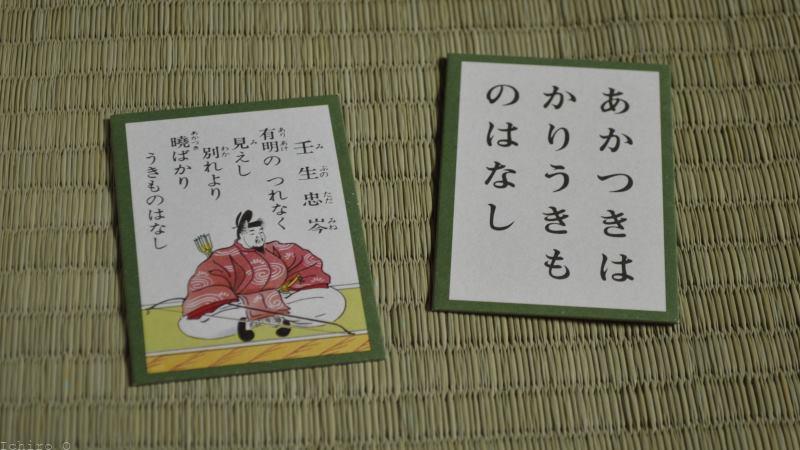

秋の夜空に浮かぶ「有明の月」は、夜が更けてもなお空に残る神秘的な光景です。この月は古くから日本文学において、別れや寂しさを象徴するモチーフとして多く詠まれてきました。壬生忠岑(みぶのただみね)の和歌「有明のつれなく見えし別れより あかつ暁ばかり憂きものはなし」は、そんな有明の月と恋人の冷たい態度が重なり合い、別れの悲しみが夜明け前の暁まで続く切ない心情を描いています。この一首は『古今和歌集』巻十三・恋三に収められており、恋愛感情の機微を繊細に表現した名作として知られています。恋愛や別れにまつわる普遍的なテーマを通じて、日本古典文学の美しさと奥深さを感じ取っていただければ幸いです。

【作者名】

壬生忠岑(みぶのただみね)【和歌】

有明のつれなく見えし別れより

あかつ暁ばかり憂きものはなし「古今集」巻一三・恋三

【現代語訳】

あなたと別れたあの日、有明の月が冷たく無情にも空に残っていました。その冷たい月と同じように、あなたも冷たく感じられて、その別れ以来、夜明け前の暁ほど辛く悲しいものはありません。

【語句の意味】

・有明:夜遅くから夜明けまで空に残っている月。

・つれなく見えし:「つれなし」は冷淡でそっけない様子を表す言葉で、「見えし」はそう見えたという意味。

・別れより:別れてから、その日以降。

・暁ばかり:「あかつ」は強調、「暁」は夜明け前の薄暗い時間帯。「ばかり」は程度を表す。

・憂きものはなし:「憂き」は辛い苦しいこと、「ものはなし」でそれ以上辛いことはないという意味。

【歌の鑑賞】

この和歌には、「つれなく見えた」の対象が何であるかについて複数説があります。一説では、有明の月も恋人も共に冷たくそっけなく感じられたと解釈されます。もう一説では、冷たく見えた対象は月だけであり、恋人自身はそうではないという解釈です。現在では、この歌が「逢わずして帰る恋」のカテゴリーに収められていることから、多くの研究者が前者つまり月も恋人も冷たかったという説を支持しています。

壬生忠岑自身が『古今和歌集』撰者であることから、この作品には彼自身の心情や意図も反映されている可能性があります。有明の月は夜遅くまで空に残り、その姿が無情で冷たい印象を与えます。それと重なるように、恋人も冷淡でそっけなく感じられる。その結果として、別れてからというもの夜明け前(暁)の時間帯が特につらく悲しいものになったという心境です。

この感情表現には当時流行した繊細な心理描写技法が用いられています。自然現象と感情を並べただけと思われる表現にも深い意味があります。また、定家(藤原定家)は、この程度の完成度を持った作品ならば「この世で思い出となるべき」と絶賛しました。この評価からも、この一首が持つ普遍的な魅力と芸術性が窺えます。

さらに、この作品には当時貴族社会特有とも言える男女関係や別離への複雑な感情、人間心理への洞察も込められているため、その背景知識と合わせて鑑賞するとより深みが増します。有明という自然現象を通じて、人間関係や感情世界を巧みに表現した点こそ、この歌最大の魅力と言えるでしょう。

【作者について】

壬生忠岑(生没年不詳)は平安時代初期から中期頃活躍した貴族兼優秀な歌人です。詳細な生涯記録は少ないものの、『古今和歌集』撰者四人(紀貫之・凡河内躬恒・壬生忠岑・壬生忠見)の一人として知られており、その名前は日本文学史上確固たる地位を築いています。

彼は右衛門府生(警備官)や御厨子所頂(皇室関連職)など複数官職を歴任しました。六位摂津権大目まで昇進した記録がありますが、高位とは言えず政治的には目立った地位ではありませんでした。しかしその分、詩才豊かな人物として評価され、多数勅撰和歌集への出詠実績があります。当時貴族社会では藤原氏台頭期でもあり権力闘争激しい中で微妙な立場だった可能性があります。

彼自身控えめながら誠実で真摯な人柄だったとも伝わります。また息子である壬生忠見も優秀な歌人として知られており、一族として日本古典文化発展へ寄与しました。こうした背景から彼ら親子二代による文化的影響力も大きかったと言えるでしょう。

【歌集について】

『古今和歌集』は905年頃成立した日本最古級の勅撰和歌集です。全20巻から成るこの歌集は季節ごとの自然描写や恋愛、人間模様など多彩なテーマで構成されており、日本文学史上非常に重要な位置を占めています。特に巻十三は恋愛を主題とした部であり、多様な恋心や男女間の機微が繊細に詠まれていることで知られています。この中で壬生忠岑のこの一首は、「逢わずして帰る恋」というテーマ群に属しており、相手に会えず虚しく去る切なさが描写されています。また、『古今和歌集』撰者には紀貫之や凡河内躬恒など名高い歌人がおり、彼らによって厳選された作品群が収録されています。このため『古今和歌集』は後世多くの文学作品や文化活動にも大きな影響を与え続けています。

【まとめ】

一見すると単純な自然描写と思われながら、その裏には深い感情と複雑な心理世界が巧みに織り込まれています。有明という静かな自然現象と恋人との冷たい別離、それによって引き起こされる心痛み悲しみ。その哀愁漂う世界観こそ、日本ならではの美意識と言えるかもしれません。

複雑だった平安初期社会状況下で精魂込めて詠んだこの一首には、人間味あふれる切実さと芸術性両方が宿っています。

◆参照元一覧◆

コメント