冬の山里が語る深い寂しさと人の心

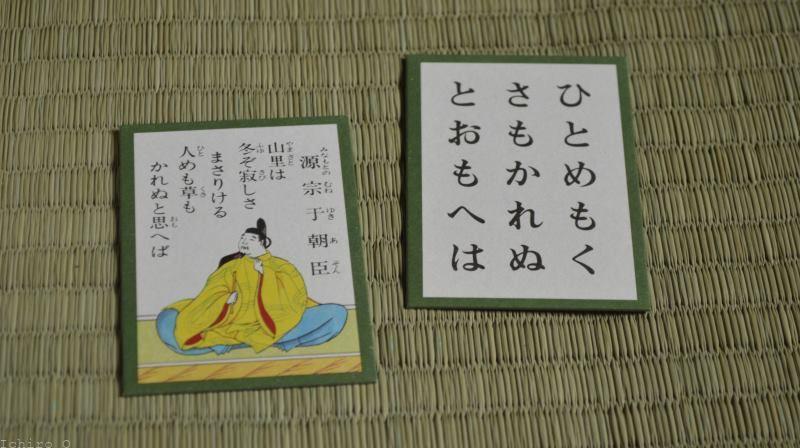

冬の山里は、季節の移ろいの中でも特に静けさと寂しさが際立つ場所です。春や秋には桜や紅葉を楽しむ訪問者が絶えませんが、冬になるとその人影も消え、草木は枯れ果て、生命の気配すら薄れてしまいます。そんな厳しい自然の中で感じる孤独や物寂しさは、ただの風景描写ではなく、人間の心情とも重なり合います。源宗干(みなもとのむねひろ)の和歌「山里は冬ぞ寂しさまさりける 人目も草もかれぬと思へば」は、その冬の山里の寂しさを通して、作者自身の心情や人生観を映し出しています。この歌は単なる自然描写を超え、時代背景や作者の生涯とも密接に結びついているため、その深い意味を知ることで一層味わい深くなります。

源宗干(みなもとのむねひろ)

山里は冬ぞ寂しさまさりける

人目も草もかれぬと思へば「古今集」巻六・冬

【現代語訳】

山里はいつも寂しいものだが、冬になるとその寂しさはいっそう増すものだ。人が訪れることもなくなり、草も枯れてしまうと思うからである。

【語句の意味】

冬ぞ:係助詞「ぞ」は意味を強調する役割があります。

寂しさまさりける:「寂しさ」が「増して感じられる」という意味で、「ける」は詠嘆を表す助動詞です。

人目:ここでは「人目」は「人の訪れ」を指します。

草:枯れる植物を指します。

かれぬ:「離れぬ」と「枯れぬ」の掛詞(かけことば)で、「人目」が離れることと、「草」が枯れることを同時に表現しています。

思へば:思うので。

【歌の鑑賞】

都会的な賑わいや華やかさとは対照的に、山里という自然豊かなものの孤独で静かな環境を描いています。春から秋には花や緑が彩り、人々も訪れて賑わいがあります。しかし冬になるとその様相は一変します。誰ひとり訪れる者がおらず、人目(訪問者)も絶え果ててしまう。そのうえ草木までも枯れてしまうので、一層深い寂しさが身に染みて感じられるという情景です。この静謐で厳しい自然描写には単なる季節感以上の意味があります。それは作者自身、源宗干が当時官位昇進など社会的評価に恵まれず、不遇な境遇だったことへの象徴的表現でもあるからです。この和歌には、自分自身への嘆きや孤独感、不安定な立場への哀惜(あいせき)が込められているとも考えられます。また、「かれぬ」という言葉には掛詞によって二重性が与えられ、人目(訪問者)が離れることと草木が枯れることという二つの別々でありながら重なるイメージが巧みに織り込まれていて技巧的にも優れています。このように単純な自然描写ではなく、人間心理や社会状況まで映し出した深みある作品として、多くの読者に共感され続けています。

【作者について】

源宗干(生没年不詳〜939年)は平安時代前期から中期に活躍した皇族出身の貴族・歌人です。光孝天皇皇子是忠親王(これただしんのう)の子として生まれました。元々皇族でしたが後に臣籍降下し、「源」の姓を賜りました。国司など地方官職を歴任しましたが、生涯昇進には恵まれず正四位下右京大夫止まりだったと言われています。そのため本人は官位昇進への不満や焦燥感を抱えていたことが伝わっています。「大和物語」などには彼が官位上昇できない苦悩を書き記した逸話があります。一方で三十六歌仙にも数えられるほど優秀な歌才を持ち、多くの勅撰和歌集にも作品が収められている実力派でした。当時政治的には藤原氏台頭期であり、公家社会では権力闘争激しく皇族出身者でも必ずしも安泰ではありませんでした。そのような複雑な時代背景と個人的事情が彼の作品世界にも色濃く反映されています。彼自身孤独感や世間への疎外感を抱きながらも、それを詠み込んだ繊細かつ技巧的な作品群によって日本古典文学史上重要視されています。

【歌集について】

この和歌は『古今和歌集』巻六・冬部に収められており、日本最古級の勅撰和歌集として平安時代初期に編纂されました。『古今和歌集』は905年頃に紀貫之らによってまとめられ、その後多くの後続和歌集や文学作品にも大きな影響を与えています。全20巻から成り、季節ごとの部や雑部など多彩なテーマで構成されているため、日本文化や当時の貴族社会の日常感覚を知る上で貴重な資料です。特に巻六は冬という季節感をテーマとしており、厳しい自然環境とそれに寄せる人々の感情が詠まれています。この中で源宗干のこの歌は、季節感だけでなく個人的な哀愁や孤独感まで織り交ぜた名作として高く評価されています。また、『古今和歌集』には三十六歌仙など著名な歌人たちによる作品が多数収録されており、その格式高さと芸術性は現在でも日本文学研究に欠かせない存在です。このような背景から、この一首が収められている『古今和歌集』という作品自体が、日本文化史上重要な位置づけとなっています。

【まとめ】

「山里は冬ぞ寂しさまさりける 人目も草もかれぬと思へば」は、一見するとただ単なる自然風景詠ですが、その奥には作者自身の人生観や心情、不遇への嘆きが巧みに織り込まれている奥深い一首です。この短い言葉たちから読み取れる多層的な意味合いこそ日本古典和歌ならでは魅力でしょう。また、この作品が収録された『古今和歌集』という偉大な文学遺産によって、その価値はいっそう高められています。当時複雑だった政治社会状況と作者個人事情を知った上で味わうことで、この一首から伝わる静かな哀愁や孤独感、人間味あふれる切実さをより強く感じ取っていただけたなら幸いです。

コメント