恋心を「自然の営み」に託した少壮の帝

多彩な恋の歌が詠まれてきた古典和歌。その中でも、情熱と純真が交錯する一首が、陽成院の「筑波嶺の峰より落つるみなの川 恋ぞつもりて 淵となりぬる」です。恋心の高まりを「筑波山から流れ落ちる川の水」に、募る思いの深さを「淵」と結びつけ、ひとつの情景として結晶させた本歌は、今も多くの人の心を捉えて離しません。

恋はときに制御できず、じわりじわりと積み重なり、気づけば自分でも想像できぬほど大きなものになっていた――そんな普遍的な体験を、千年以上も前の若き天皇が壮大な自然現象になぞらえて詠い上げた点に、今も読み継がれる理由があります。恋愛感情の劇的な変化や自制できない胸の高まりを、山と川、そして水の流れという日本人が親しむ自然の姿に託したこの一首。その背後には、宮廷を舞台にした切なくも真摯な恋物語、古代の風習や土地の物語までが織り込まれていました。

本稿では、和歌の現代語訳や語句解説はもちろん、歌集としての『後撰和歌集』の歴史・構成、歌に込められた巧妙な技巧や背景エピソード、作者・陽成院の知られざる生涯と人間像にまで迫ります。

「筑波嶺」の自然、恋の情熱、帝王の孤独…。知れば知るほど奥深い、百人一首第十三番の世界を、どうぞご一緒に味わい尽くしてください。

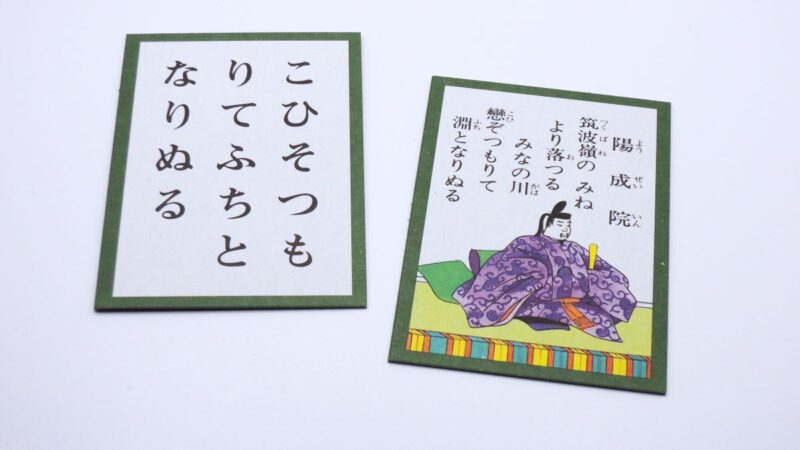

十三、陽成院(ようぜいいん)

筑波嶺の

峰より落つる みなの川

恋ぞつもりて

淵となりぬる

(『後撰和歌集』巻十一・恋三)

【現代語訳】

筑波山の峰から流れ落ちる「みなの川」の水が、積もり積もって深い淵となるように、私のあなたへの恋心も、積もり積もって今では淵のように深く大きくなってしまった。

【語句の意味】

- 筑波嶺(つくばね):常陸国(現在の茨城県)にある筑波山。歌枕としても多用された名所で、男体山と女体山の二峰から成る。

- みなの川:「みなの川」は、筑波山から流れ出る川で、桜川となりやがて霞ヶ浦へ注ぐ。筑波山の二峰にちなみ「男女川(みなのがわ)」とも書かれる。

- 淵:流れる川の水が滞り、深くなった部分。恋心が「淵」となる=非常に強く深くなった心情を象徴する。

- ぬる:「ぬ」は完了の助動詞で「…してしまった」。「ける」(…であった)との違いは、「ぬる」は現在完了としての実感が強い。

- ぞ:強調のための係助詞。結びで連体形「ぬる」に接続。

【歌の鑑賞】

本歌は、陽成院が光孝天皇の皇女である綏子内親王(釣殿のみこ)に贈った恋歌です。その恋心の「募る」姿を、自然の営みになぞらえて情熱豊かに詠んでいます。

「筑波嶺の峰より落つるみなの川」の冒頭句は、雄大な山から発した一滴一滴の水がやがて流れとなり、大河となり、ついには深い淵になる姿を鮮やかに描きます。この川の由緒、古来より恋の歌枕とされてきた筑波山の物語性も踏まえると、本歌の奥行きはただならぬものがあります。

陽成院じしん、実際に筑波山やみなの川を見たことはありませんでした。しかし古来、歌人たちは「歌枕」とされた地名、特定の場所のもつ文化的イメージを巧みに作品世界へ投影してきました。「筑波嶺」と聞けば、恋や歌垣――つまり若者たちが集い、相手を求めて歌を交わす楽しい習俗が思い起こされます。

この歌の技法上の見所は、「つもる」「淵」といった単純な比喩にとどまらず、恋心の時間的な変化――最初は小さく淡かった思いが、毎日募りやがて自分でも手に負えなくなる、という人間感情のプロセスを、自然の摂理になぞらえて描いたことにあります。この「流れ」「積み重なり」「変化」を一首で表した点は、のちの和歌、また現代の詩作にも多大な影響をもたらしました。

また詞書(歌の背景説明)である「釣殿のみこに遣はしける」(釣殿の皇女へ贈った歌)も重要です。ひそかな恋心、身分を越えて向けた憧れ、燃え上がる想い――恋愛の切なさ、それを言葉でしか伝えられぬもどかしさ等々、宮廷生活の制約や孤独が行間から感じ取れます。しかも、短い歌のリズムの中に“焦がれる想い”と“成り行きを見守る自然”が絶妙に重なり、単なる技巧の産物では片づけられない“魂の叫び”を感じさせるのです。

そして特筆すべきは、最後に据えられた「淵となりぬる」の一語。恋の熱量、どうにも抑えきれなくなった心情の深さを、感情の“流れの果て”とも言うべき「淵」に託し、余韻を残しながらも強い印象を与えます。読み手自身の体験や想像力が、自然とこの歌の世界に染み込んでいくことでしょう。まさに、「積もりて淵となる」恋は、時代も立場も越えて普遍的なものなのです。

【歌の載っている歌集】

本歌が採録されているのは、『後撰和歌集』です。『後撰和歌集』は、貞観五年(963年)ごろ、村上天皇の命を受けて藤原伊尹(これただ)らが中心になって編纂された、二番目の勅撰和歌集です。初代の『古今和歌集』に続き、あらためて王朝和歌の精選・分類が行われ、日本の和歌文化の発展に大きな足跡を残しました。

この集の大きな特徴は、新しい技法や価値観による和歌の再評価と、時代を超えた恋愛・季節・哀愁のテーマの多様さにあります。

全二十巻で、約1425首あまりを収録。恋歌、離別歌、雑歌、四季歌などジャンルごとに構成され、現存する和歌が幅広く集められました。百人一首に取り上げられた和歌の中でも、この『後撰集』出典のものは、「素直な情感」「色彩豊かな自然描写」「技巧と即興性のバランス」といった点で高く評価されています。

特に恋歌巻には、“遠くから情熱的な想いを送る”という王朝文化の恋愛観が色濃く反映されています。男性側から女性にむけて恋心を打ち明ける歌が非常に多く、本歌もまさにその王道です。

筑波山および「みなの川」は、『万葉集』時代から、恋多き土地・出会いの場としてのイメージが広く知られてきました。『常陸風土記』『万葉集』には、男女が言葉を交わしあう「歌垣」の記述が残っています。『後撰和歌集』は、そうした前時代の表現技法を踏まえつつも、現実の情景よりも“心象風景”の比重を増したところに、新たな美学や深みが見てとれます。

なお、『後撰和歌集』の編纂時代は、宮廷恋愛が盛んだった平安中期。階層を超えた思慕や、表現しきれぬ苦しみ、大胆な比喩や象徴を駆使する和歌が盛んに作られました。本歌の「恋ぞつもりて 淵となりぬる」は、そうした恋愛歌の典型であり、日本人の情感や美意識を端的に体現しています。

また、『百人一首』に選ばれたことで本歌はより広く知られることとなりました。『百人一首』は、鎌倉時代初期に藤原定家がさまざまな古今和歌集から百首をセレクトした歌集です。時間や場所を超えて愛され続ける歌を一冊に収めることで、広く庶民の間に和歌文化を根づかせた役割も果たしました。こうして、『後撰和歌集』の恋愛歌は、のちの時代の恋愛表現、ひいては現代にまで大きな影響を及ぼしているのです。

【作者についての解説】

陽成院(ようぜいいん)は、清和天皇の第一皇子として868年に生を受けました。母は藤原長良の娘であり、後に「伊勢物語」にも登場する二条后高子です。彼が天皇に即位したのは、なんと九歳という幼さでした。第57代天皇として、皇太子の時から急速に表舞台へと押し出され、帝王教育を受けつつも、精神的な不安定さが周囲に心配されました。

即位後も彼の大胆かつ奔放な振る舞いは、宮廷内外を騒がせ、ついには関白・藤原基経の手によって八年間で退位に追い込まれてしまいます。その“乱行”は当時の史書『日本三代実録』にも記録されています。一方で、陽成院自身の心の迷いや悩み、孤独が真実どうであったかは、現代になっても謎に包まれています。

退位した後の陽成院は、上皇・法皇として約60余年もの余生を送りました。その間、宮廷のしきたりや人間関係のしがらみからほぼ自由の身となり、多くの和歌や書に思いを託したのです。気性は荒かったと伝わりますが、同時に情熱的で純真な青年像、あるいは芸術への親和力をもった人物として伝えられることが多いのが特徴です。

文芸の素養も高く、和歌にも強い関心を持ちました。とりわけ恋愛歌において、炎のような情熱と、若き日の未熟さ―夢想と現実の間で揺れ動く“帝王の孤独”がよく表れています。本歌にも表れているように、自然の雄大さや移ろい、そのなかで人間の心も静かに、しかし確かな変化を遂げていく、という彼自身の実感が、長い辛抱や忍耐の日々とともに和歌に染み込んでいるのです。

また、天皇を退位した身でありながら、その後60年以上も上皇として宮中で影響力を持ち続けました。その長寿と数奇な運命は、中世以降、さまざまな説話や物語の題材にもなっています。陽成院の歌やエピソードは、数奇な運命、自らの感情に正直な若き日本の君主像として、今なお私たちに響くものがあります。

最後の晩年、陽成院は人知れず宗教・芸能・和歌に心静かに打ち込んだと言われています。宮中での波乱に満ちた日々、心の内に燃え上がる恋心、膨大な和歌作品群。その全てが、彼を現代においてもなお興味深く、魅力的な人物として際立たせているのです。

【参考文献】

- 「百人一首第十三番・陽成院」解説(https://ogurasansou.jp.net/columns/hyakunin/2019/01/06/1835/)

- 「和歌文学大辞典」小学館

- 『後撰和歌集』注釈各本

- 『日本三代実録』

- 百人一首現代語訳辞典

百人一首一覧はこちら

コメント