百人一首の第一首「秋の田のかりほの庵」天智天皇

百人一首の冒頭を飾る「秋の田のかりほの庵(いお)のとまをあらみ わがころもでは露にぬれつつ」は、長く親しまれている日本の古典和歌です。この歌は、単なる文学作品にとどまらず、農民への思い・政治と暮らしのつながり・作者の人生観まで、実に多くの情報が込められています。本記事では和歌の現代語訳はもちろん、語句の詳細な意味や、作者である天智天皇の人物像、その時代背景や歌にまつわるエピソードまでをわかりやすくご紹介します。

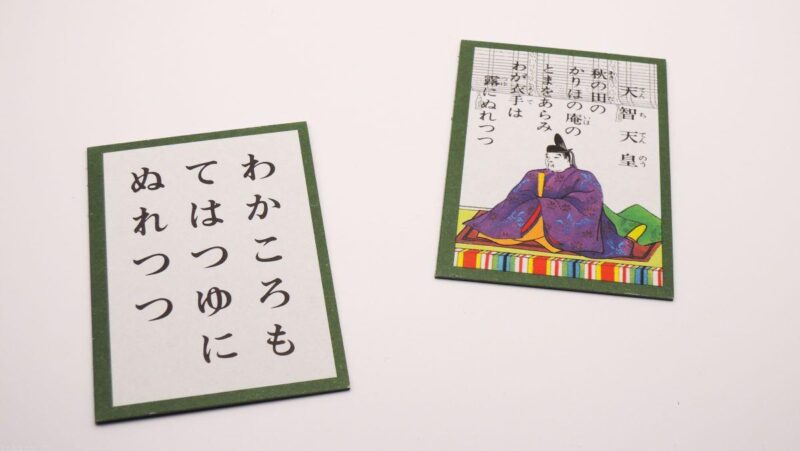

一、天智天皇

秋の田の かりほの庵の とまをあらみ わがころもでは 露にぬれつつ

『後撰和歌集』巻六・秋中

【現代語訳】

秋の田で収穫した後に、稲の番をするために仮に建てた小屋(仮庵)にひと晩過ごしていると、屋根に用いた「とま」(苫)の目が粗いため、私の着物の袖は夜露で濡れてしまう――そんな夜が続いている。

【語句の意味】

- かりほ:「仮庵」。秋の収穫用に田のそばに一時的につくられた仮小屋。その庵(いお)と重ねて表現し、響きが良くなるように工夫されています。

- とま(苫):ススキなどを編んで屋根や壁に使う材料。隙間が多く、完全な壁や屋根にはなりません。

- とまをあらみ:「〜を〜み」は「〜が〜なので」という意味。「苫(とま)の目が粗いので」となります。

- ころもで(衣手):着物の袖。

- ぬれつ:「〜つつ」の形で、動作が繰り返し、また継続的に続く様子を表します。「露で何度も濡れている」ニュアンスです。

【歌の鑑賞】

この和歌は、秋の収穫期に農民が稲の番をするため、田のそばに建てた仮小屋で一夜を明かす状況が描かれています。薄い苫屋根の隙間から露が洩れ、衣の袖がしっとりと濡れてしまう――このリアルな描写は、単に風流ではない、労働の辛さや侘しさが行間から伝わります。

同時に、単なる写実だけでなく、天皇という国の頂点に立つ者が農民の仕事や苦労に心を寄せる優しさも読み取れます。和歌全体から感じられるおおらかさ、素朴さは、民の生活への深い共感なくしては生まれなかったと考えられます。

一方で、実際に天皇自らが稲の番をしたとは考えづらいことからも、もとは民謡として広まっていた歌を後世に天智天皇の作品とした背景が指摘されています。それでもこの歌を百人一首の第一首とした意義は大きいです。初めにこの歌を置くことで、和歌の世界は貴族や天皇のものだけでなく、民草(庶民)の生活に基づくものであり、さらに「国の根本は農(=民)の営みである」という思想を象徴していたのでしょう。

また、夜露で袖が濡れる寂しさ、季節の移ろいと一体となるような物寂しさは、日本人の感性に深く根をおろしており、平安時代以降の和歌や文学のスタンダードにもなっています。

【歌集】について

この和歌は『古今和歌集』ではなく、『後撰和歌集』巻六・秋中に収められています。さらに、この歌とよく似た内容の歌は、はるか以前に編纂された「万葉集」にも存在しています。それは「秋田刈る仮庵を作り我が居れば衣手寒く露ぞ置きにける」という歌で、こちらは作者不詳、すなわち「詠み人知らず」とされています。

このような和歌が、民衆の間で親しまれてきた素朴な歌(民謡)の中から生まれ、古い時代を経て後代の和歌集にも採録されていく過程は、日本の歌の歴史を考える上で大変興味深いものです。特に注目すべきなのは、もとは作者不明であった歌や民謡的な素朴な表現が、時の経過のなかでしばしば権威ある人物、たとえば天智天皇のような天皇や有名な貴族の作とされて伝えられていくケースが多いことです。

これは、古くから伝わる歌が人々に繰り返し歌い継がれるなかで、その歌に物語性や権威づけが付加され、やがて権力者や著名人の作とみなされていく日本文化特有の流れともいえます。「詠み人知らず」として万葉集に記されていたものが、のちに様々な和歌集や歌論書などで天智天皇の作と紹介されるようになった背景には、こうした民間伝承と貴族社会の交流・融合があったことがうかがえます。

このように、和歌の伝承の中には、もともと無名の人々による民謡が、時代の流れとともに著名な人物に帰せられるという現象がしばしば見られ、それが日本の文学史を彩る一つの特色となっています。

【作者】天智天皇について

天智天皇(てんじてんのう。626年~671年)は、父が舒明天皇、母が皇極天皇という皇族の出で、皇太子時代には中大兄皇子と呼ばれていました。中臣鎌足(のちの藤原鎌足)と協力し、蘇我氏を倒して大化の改新を推進、日本の律令国家の礎を築いた人物です。内政の刷新は日本史の象徴的な転換点として語り継がれています。

また、日本で初めて水時計(漏刻)を作ったことや、都を飛鳥から近江大津(現在の滋賀県大津市)へ移したことも記録に残っています。天智天皇が即位した後には、初めて律令(近江令)を制定し、国家体制をより整えました。彼の治世は安定期とされ、後に平安京においても「皇統の祖」として篤く尊敬された天皇です。

人柄としては、民衆や部下の意見を率直に聴き入れる温和さと、決断力と推進力をもった実務家型のリーダーとしても伝わっています。また、文化や詩歌にも深い理解をもち、秀歌を残しています。国の政治だけでなく、民衆の暮らしや農業に心を配った逸話が多いのも特徴です。「水時計」の発明や、実際に田の収穫作業にも関心を向けていたことからも、豊かな教養と実利的な考えの両方に優れていたと評価されています。

【歌を詠んだ状況やエピソード】

天智天皇のこの歌には、秋の夜長に稲を守るため仮小屋で寝泊まりするという体験が基になっていますが、現実には天皇自らが仮庵に寝泊まりして稲番をすることは考えられません。当時の歌人同様、実体験よりも「農民の労苦を思いやる心」を歌に託したと考えられます。平安時代や鎌倉時代には、天皇の歌や物語として多く語られ、彼の慈悲深さや民思いのリーダー像を象徴するエピソードとして広がりました。

また、この歌の類歌が「万葉集」に見られることからも、もとは民衆の生活の中から生まれたものが政治権力の象徴たる天皇の和歌へと昇華し、日本文化の根底となった経緯がうかがえます。

藤原定家が百人一首を編むときの狙いも、冒頭にこの歌を配置することで、「和歌とは、貴族や天皇の美学だけでなく、国の礎である民と暮らしに根差すもの」というメッセージを読者・鑑賞者に託したのでしょう。

【まとめ】

百人一首の第一首「秋の田のかりほの庵」は、天皇という高位の人物に託すことで、農民の苦労やささやかな暮らしの風景を、国のリーダーとしての慈しみに昇華させました。天智天皇の歴史的偉業と優れた人格が、「露にぬれつつ…」の一節に凝縮されています。この一首は、時代を超えて日本人の心の奥深くに響く名歌であり、「生活・政治・文化」が調和した日本の真髄を伝えてくれる歌です。

【参考文献】

- 『百人一首辞典』(小学館)

- 『和歌文学大辞典』(明治書院)

- コトバンク「天智天皇」

- 和歌データベース「秋の田のかりほの庵」

コメント