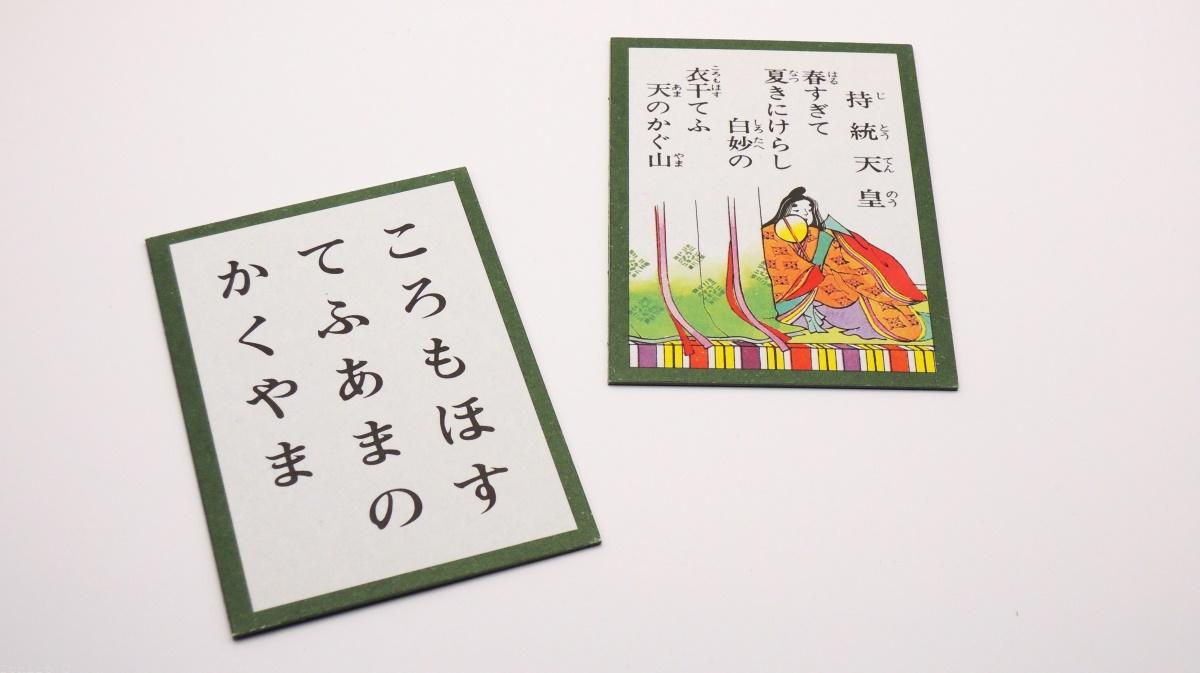

百人一首「春過ぎて夏来にけらし」持統天皇

日本人なら一度は口ずさんだことのある百人一首。その中の第二番として知られるのが、持統天皇の「春過ぎて夏来にけらし白妙の衣ほすてふ天の香具山」です。季節の移ろいと美しい情景が見事に詠み込まれたこの歌は、古今東西多くの人に愛されてきました。本記事では、この名歌の現代語訳や語句解説はもちろん、当時のエピソードや持統天皇自身の人物像まで、分かりやすくご紹介します。

二、持統天皇

春過ぎて 夏来にけらし 白妙の 衣ほすてふ 天の香具山

『新古今集』巻三・夏

【現代語訳】

春が過ぎて、もう夏がやって来たようだ。

(毎年)夏になると白く清らかな衣を干すという、あの天の香具山に、いま真っ白な衣が干されている――

まるで季節の移ろいと、山の清新な気に誘われて、人々が衣替えを始めているかのような美しい情景が目に浮かびます。

語句の意味

- 来にけらし(きにけらし):「〜にけるらし」の縮まった形。「らし」は根拠に基づく推定、つまり「どうやら〜のようだ」と客観的な判断を表します。ここでは「夏が来たらしい」。

- 白妙の(しろたえの):「白妙」はカジや楮(こうぞ)などの繊維で作った白い布。清らかで眩しい「真っ白な衣」を強調する枕詞として使われています。

- 衣ほすてふ(ころもほすてふ):「てふ」は「といふ」の約。「干すという・干すと伝え聞く」の意味。実際に目の前で見ているわけでなく「伝えられている」を表します。

- 天の香具山(あまのかぐやま):奈良県橿原市にある名山で、「大和三山」のひとつ。『万葉集』や日本神話にも登場し、天女や神話の舞台として神聖視されています。

【歌の鑑賞】

この和歌は、春の終わりから初夏への微妙な気配の変化を敏感に感じ取り、それを美しい情景に結び付けて詠んでいます。特に「白妙の衣ほすてふ天の香具山」という部分は、青々とした若葉と眩しいほどの白い衣のコントラストを見事に描き出しています。

「衣ほすてふ」は「干していると聞く」という伝承をもとにした表現で、詩の世界に奥行きを与えています。持統天皇が実際にその場にいたかどうかは分かりませんが、伝統や風習に思いを馳せ、目の前に広がる情景を想像した和歌と言えます。

天の香具山は、古代では神聖な山とされ、皇族や貴族たちが行事や歌会の場として親しみました。この山に白衣を干すという風景は、すがすがしい初夏の空気と神に捧げるような清浄さ――さらに日本古来の自然観・心情までも表現しています。

また、この歌が詠まれた当時の風習として、夏になると白い布を出して干し、衣替えをするのが宮廷や貴族の間で一般的でした。その行事と神聖な山が重なり、より鮮やかな情景が想像できます。

ポイントとして、「ほすてふ」という伝承を活かした柔らかな表現や、あえて直接「私が見た」と言わない奥ゆかしさは、当時の貴族文化における美意識の象徴とも言えます。直接的な描写ではなく、受け継がれてきた話や伝承を歌に込めることで、和歌そのものが「時や空間を超えた美しさ」をたたえている―そんな趣があります。

【作者について】

持統天皇(西暦645年~703年)は、飛鳥時代の第41代天皇。天智天皇(中大兄皇子)の皇女で、天武天皇の皇后として歴代女性天皇の中でも有名です。壬申の乱の後、天武天皇が即位。その没後、持統天皇は自ら天皇となり、飛鳥の都(藤原京)を築くなど、国家体制の整備に大きく貢献しました。

采配だけでなく、詩歌や文化にも通じ、女性で初めて本当に一国を治めたリーダーとして高く評価されています。穏やかで聡明だっただけでなく、強い意志で困難を乗り越えるタイプだったとも言われています。

また、天武天皇との夫婦・共同統治のエピソードも多く、改革や律令制の実現、さらには詩歌の編纂など、多方面で偉業を残しました。家族や家臣からも信望が篤かったと伝えられています。百人一首で最初に天智天皇、次に娘である持統天皇の歌が配置されるのは、単なる実力だけでなく「血筋・家の物語」も象徴している、そんな深い意図がうかがえます。

【参考文献】

- 『新編日本古典文学全集 百人一首』(小学館)

- コトバンク「持統天皇」

- 和歌データベース「春過ぎて夏来にけらし」

【百人一首一覧】はこちら

コメント