会えぬ人への思い”に寄り添う歌の魅力

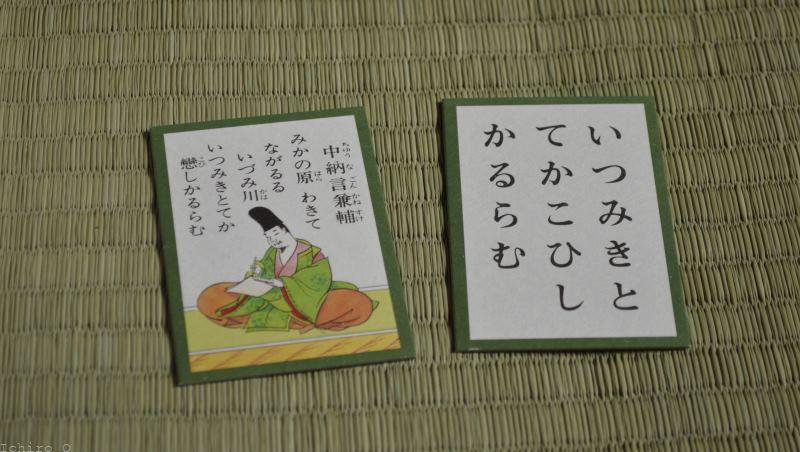

「百人一首」とは、平安時代から伝わる和歌の名作を一冊にまとめたものです。その一首一首には時代を超えて心に響く言葉や、千年たった今でも色あせない思いが込められています。「みかの原わきて流るるいづみ川いつ見きとてか恋しかるらむ――」。この歌は、中納言兼輔によって詠まれたものですが、日常生活からは想像もつかないほど優雅で、情緒にあふれた世界が広がります。

現代社会でも、SNSやネットを通してしか相手に会えない、名前しか知らないのに惹かれていく…そんな経験をもつ人は多いと思います。平安時代の王朝人もまた、自由に会うことができない女性や恋する人への思いを、和歌に託して相手へ届けようとしました。特に“相手に一目も会ったことがないのに、どうしてこれほどまでに恋しさが募るのか”というこの歌は、まさしくその代表です。また、和歌のなかには地名や自然の風物、季節にちなんだ仕掛けが随所に入り、読むだけで“その時代”や“その場所”の風景が浮かんできます。

冒頭で紹介した「みかの原わきて流るるいづみ川いつ見きとてか恋しかるらむ」の一首を柱にして、「和歌の本意」「語句の意味」「歌の背景とその魅力」「作者である中納言兼輔の人物像」「歌が収められた歌集について」など、百人一首の奥深い世界を分かりやすく解説します。

二七、中納言兼輔(ちゅうなごん かねすけ)

みかの原わきて流るるいづみ川

いつ見きとてか恋しかるらむ「新古今集」卷十一・恋一

現代語訳

みかの原を分けて湧き出し、流れてゆくいづみ川の「いつ見(み)」という名のように、私はあなたに“いつ会った”ということもない。それなのに、どうしてこんなにも恋しさが募るのでしょうか。

語句の意味

- みかの原:京都府相楽郡にある場所で、聖武天皇が一時期離宮を構えたこともある地名。「瓶原」「原」とも記される。

- わきて:「分きて」と「湧きて」の掛詞。「分きて」は“分かれて”、「湧きて」は“湧き出て”の意。いづみ川への縁語。

- いづみ川:現在の木津川(三重県から奈良・京都にかけて流れる実在の川)。「いづみ」は“湧き出る”にも通じる。

- いつ見きとてか:「いつ見たというのでしょうか」。助動詞「き」は過去をあらわし、「か」は疑問の意味。

- 恋しかるらむ:「恋しいのだろうか」。助動詞「らむ」は推量・疑問を表し、係助詞「か」とともに疑問形をつくる。

歌の鑑賞

一度も会ったことのない女性への恋心、そのもどかしさと切なさを、美しい自然の風景と重ね合わせて表現した平安歌の秀作です。ポイントは、下句「いつ見きとてか恋しかるらむ」に導くための序詞として、上句で地名を使い、情景を鮮やかに描き出している点です。

みかの原の爽やかな風景。その地を分けて(水が分かれて)湧き出して流れるいづみ川の清流―まるで誰も足を踏み入れていない大地から新しい命が溢れてくるような様子が目に浮かびます。「いづみ川(いずみかわ)」には、「いつ見(み)」という響きが潜んでおり、地名が見事に恋の問いかけの言葉へと転換される仕掛けです。和歌に見られる“縁語”や“掛詞”の伝統技法が巧みに活かされています。上三句までの流れで、「いつ見」という言葉が自然で違和感なく下の句に溶け込み、「地名がそのまま心情につながっている!」と気付く構成になっています。構成力と、美辞麗句だけではないエモーショナルな流れに歌の妙味があります。

“会ってもいないのに、どうしてこんなに好きになるのだろう”という普遍的な恋心、そして心の葛藤。平安時代の貴族社会では、恋愛にはさまざまな制約があり、多くのやりとりは和歌でした。特に女性は外で人と会うことが滅多になく、男性も近寄ることさえ容易でありません。うわさや人づてに相手の評判を聞き、顔も知らないうちから想いを募らせ、その切実な気持ちを短い和歌に込めて送るしかなかったのです。まさに、この和歌は時代背景のなかで生まれた“人を思う心の絶対的な苦しさ”と、それを飲み込んでさりげなく表現する平安人の美意識を集約していると言えるでしょう。

みかの原を隔てるいづみ川の流れは、すなわち作者と相手(=読者)の間の物理的・心情的距離を象徴しています。遠くからでも惹かれる、直接知らないのに引きつけられる――これは現代のSNSやオンライン恋愛にもつながる感覚です。しかも、「あなたに会った記憶もないのに、どこでこんなにあなたを思うようになったのか」という言葉は、相手に対して謙虚な姿勢とともに、自分でもどうしようもなく湧き上がる衝動として描かれており、日本人が感じる“恋のはかなさ”“手の届かぬものほど美しい”という価値観を端的に示しています。

「一見無関係な自然や地名を、恋心や人生哲学につなげる」技法は、現代の短歌や詩にも生き続けています。「和歌」は単なる告白の手段だけでなく、自分という存在、時代という背景すら超えて“心の共鳴”を相手と共有する装置なのだと、この歌は証明しています。

作者についての解説

中納言兼輔(ちゅうなごん かねすけ/877-933)は、平安時代中期を代表する公卿・歌人です。左大臣藤原冬嗣(ふゆつぐ)の曾孫であり、藤原利基の六男。血筋は藤原北家の名門で、二五番歌の作者である藤原定方(さだかた)とは従兄弟の関係でした。中納言(なかのごん)という位に就き、右衛門督(うえもんのかみ)も兼ねるなど要職にありました。

兼輔は政治官僚としての実務能力も高く、その名は「堤中納言(つつみちゅうなごん)」の異名でも知られています。これは、賀茂川の堤の近くに邸宅があったことからついた呼び名です。彼の住まいは平安京郊外の自然豊かな地にあり、日々自然と心を通わせる生活を送っていたであろうことがうかがわれます。

和歌の分野では、紀貫之や凡河内躬恒といった当時の代表的歌人と深い親交があり、宮廷歌壇の中心人物でもありました。「三十六歌仙」のひとりに数えられるなど、その実力と名声は確かなものです。家族関係にも恵まれ、子を思う親心の歌「人の親の心は闇にあらねども子を思ふ道にまどひぬるかな」で知られます。親としての情愛を率直に詠う一方、恋の歌では今回の「みかの原」など、繊細な感情の移ろいや思慕を巧みに表現しています。

公私ともに誠実な人柄で知られ、政務・和歌の両面で才覚を発揮しました。彼が生きた時代は、文化・政治ともに大きな動きのあった時代であり、天皇の側近く仕えながら、同時に個人としての心情に真摯に向き合う姿勢が歌に反映されています。恋の歌・親子の歌・四季の歌など、どの作品にも「人を思う心」「自然を見る目」がしっかりと表現されており、それは現代の私たちにとっても心に響くエッセンスです。

藤原氏の一族とはいえ、権力争いに奔走するだけでなく、人とのつながり、和歌による共感を大切にした点も大きな特徴です。有事の際にも冷静沈着に行動できる人柄だったと、さまざまな記録や日記などにも記されています。兼輔の和歌には「相手を直接知らずとも心から慕う」、「親しい者への気持ちを素直に詠む」といった、現代でも変わらぬ“人間らしさ”が読み取れます。宮廷社会では評価も高く、没後も長く尊敬される存在となりました。

歌集(新古今和歌集)

この歌は、「新古今和歌集」巻十一・恋歌一に所収されています。「新古今和歌集」とは鎌倉時代、後鳥羽院の勅命によって撰された勅撰和歌集であり、平安・鎌倉期を代表する最高峰の和歌アンソロジーです。全20巻から成り、「恋歌」を含め「四季」「賀」「雑歌」など多様な部立てに分類されており、各巻ごとにテーマが定められています。

「新古今和歌集」が成立したのは約800年前で、藤原定家が中心となって集合・選歌を行いました。この集の最大の特徴は、古今和歌集や後撰和歌集など過去の名作を積極的に採り入れつつ、“本歌取り(元歌を下敷きに新たな意味を重ねること)”など技法的にも洗練された新たな世界観を表現したことにあります。中納言兼輔の「みかの原わきて流るる…」という歌が「新古今」に収められているのは、それだけこの歌が後世に高く評価された名作である証左です。

一方、「古今和歌六帖(こきんわかろくじょう)」と呼ばれる歌集にも「よみ人しらず」として収められています。「古今和歌六帖」は、六巻からなる和歌の抄録集で、多くの「百人一首」の原点がここに見られます。一説には、百人一首の選者である藤原定家も、この歌集からヒントを得て多くの名歌を採録、改めて現代的視点で「歌の本意」を選び取ったと言われます。

兼輔の家集である「兼輔集」には、この歌は含まれていません。そのため作者として確定的かどうかは議論があるものの、「百人一首」という代表的な歌選集に加えるにふさわしい内容であることは間違いありません。プライベートな手紙や記録にも似た和歌の集成は、平安時代の人々がどのような思いで日々を過ごしていたのか、読者に伝えてくれる貴重な文化遺産です。

まとめと感想

「みかの原わきて流るるいづみ川…」は、今なお多くの読者の心に残る名歌です。この歌が訴える“会ったことがないのに募る恋心”という感情は、時代を超えて普遍的に存在するものです。平安時代の恋愛は制約が多く、相手をよく知らぬまま想いを寄せることがしばしばありましたが、その切実な心情をこれほどまでに美しくまとめている点に、和歌の力を実感します。

歌の背景に自然風景や地名を取り入れ、それを巧みに恋心になぞらえる技法、作者自身の人生や人柄が反映された一首であることなど、多角的に深掘りしてみると、単なる恋歌以上の奥行きが感じられます。

会えない相手を想うこと、想像だけで誰かを特別に感じてしまうこと、その気持ちにときに悩み、ときに励まされることがあるでしょう。和歌が千年以上も読み継がれてきた背景には、人間の本質的な心と共感が存在していると思います。和歌を読むことで自分の日常もまた、より鮮やかに、より人間らしい彩りを感じられるようになる気がします。

参考文献・引用元

- 『新古今和歌集』『古今和歌六帖』

- 佐佐木信綱,「百人一首」(岩波文庫)

コメント