春を告げる若菜と天皇のあたたかな心

春の訪れを感じるとき、私たちはどんな景色を思い浮かべるでしょうか。まだ冷たい空気の中、野原にそっと芽吹いた早春の草々。そこに降るのは名残の雪。それは寒さの中にもほのかな希望と、やがてやってくる本格的な春を予感させてくれる風景です。

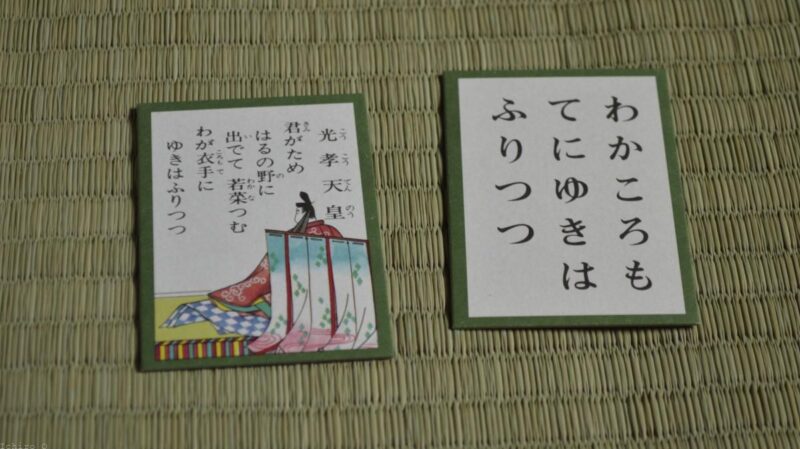

この、日本人になじみ深い「春の野」と「若菜」をテーマに詠まれた一首が、百人一首の中で美しい輝きを放っています。その歌とは、光孝天皇が詠んだ

「君がため春の野に出でて若菜つむ

わが衣手に雪は降りつつ」

です。

誰かを思い、その人の幸せや健康を願って行動する気持ち。自分の着物の袖に降りかかる雪さえ淡く美しく感じられる、あたたかい心づかい。読み継がれるこの和歌には、日本人の情緒の根底に流れる「優しさ」と「祈り」がそっと息づいています。

本記事では、この歌の魅力を語句の意味や現代語訳、作者の人物像、歌が収められている歌集「古今集」まで幅広く、分かりやすくじっくりご紹介します。百人一首ファンはもちろん、和歌や日本の文化に興味のある方にも、きっと新たな発見と感動があることでしょう。

十五、光孝天皇(こうこうてんのう)

君がため春の野に出でて若菜つむ

わが衣手に雪は降りつつ(『古今和歌集』巻一・春上)

【現代語訳】

あなたのことを想い、春の野に出かけて若菜を摘んでいると、私の着物の袖に雪がしきりに降りかかってきました。

【語句の意味】

- 君がため …「あなたのために」。この「君」は恋人や親しい人、家族など、親しみと敬意を込めて呼びかける言葉で、主君とは限りません。

- 春の野 … 早春の野原。まだ寒さの残る時期、若菜摘みが行われます。

- 若菜 … 春に芽吹いたばかりのせり、なずな、はこべら等の食べられる草。昔はこれらを摘んで「邪気を払う」とされ、無病息災のお守りとして食べました。

- 衣手 … 着物の袖。和歌にしばしば登場する、余情を添える表現。

- 雪は降りつつ … 雪がしきりに降るさま。「つつ」は行為の繰り返し・継続を表す言い方。

歌の鑑賞

若菜と雪、心づかいが紡ぐ優美な一枚の情景画

この歌は、冬から春へと季節が移ろう早春の野原を舞台に詠まれています。まだ雪が名残をとどめる野原で、誰か大切な人のために若菜を摘む作者。その袖に、しんしんと雪が降りかかる・・・。

この一首には目に浮かぶような美しい情景描写と同時に、切ないほどの優しさ、厳しい寒さの向こうに待つ春への希望が託されています。

「古今和歌集」の詞書によれば、この歌はまだ若き日の光孝天皇が親王であったころ、人に若菜を贈る際、その歌を添えて詠んだと言われています。日本には古くから、早春に若菜を摘んで邪気を払い、健康を祈願する風習がありました。その心を込めて、誰かのために若菜を贈る。ここに、贈る側の優しさだけでなく、和歌を通じて想いを伝える平安の高貴な文化があります。

舞台は若菜摘みの野。雪が降りしきる寒空の下、作者は「君」の幸せや健康を思い、寒さもいとわず外に出ます。優雅な貴人の身でありながら自ら野に出る情景を想像させ、この歌の真心や誠意が読み手にまっすぐ伝わってきます。実際は、親王ご自身が直接若菜を摘んだのではなく、その気持ちを想って詠んだのだとも言われていますが、それゆえ心づかいが一層際立ちます。

また、「わが衣手に雪は降りつつ」という表現には、寒さの厳しさと同時に、純白の雪が若菜摘みの袖に積もることで一層の美しさが描かれてもいます。春を予感させる若菜と、冬の名残りの雪が重なり合い、自然の厳しさと希う気持ちが一首に凝縮されています。

この和歌の底には、「誰かのために尽くす心」「健康や長寿を祈る文化」「自然と共にある暮らし」など、日本人ならではの美徳が息づいています。だからこそ、いつの時代にも多くの人の心に響き続けるのでしょう。

【歌集】

『古今和歌集』――日本最初の勅撰和歌集

この「君がため春の野に出でて若菜つむ」は、日本文学史の金字塔、『古今和歌集』に収められています。平安時代の延喜5年(905年)、醍醐天皇の命によって紀貫之(きのつらゆき)が中心となり、他に紀友則(きのとものり)、凡河内躬恒(おおしこうちのみつね)、壬生忠岑(みぶのただみね)の4名が編纂したものです。

『古今和歌集』は、全部で1100首を超える和歌が20巻に分けて収録され、四季・恋・祝辞・雑などさまざまなテーマに分かれています。その構成や美しい和歌の数々は、天皇や貴族たちがどのように自然や人生、愛や別れに思いを寄せてきたかを伝えてくれます。

本歌が収められているのは「巻一・春上」。ここには春の到来を喜び、花や若菜、移ろう季節の美しさに心寄せる多くの歌が載せられており、平安人の自然観・生活文化の豊かさがうかがえます。

また、『古今集』は言葉選びや表現の美しさ、余情の深さが際立っています。この歌も、贈り物として若菜を摘むという行為と、淡雪の景色の取り合わせが秀逸であり、『古今集』が目指した「ことばのたくみ」や「心の深さ」を感じさせる一首です。

『古今和歌集』は日本文化に多大な影響を与え、後世の多くの和歌集や文学作品、和歌による礼儀作法・贈答文化の発展、また百人一首の選定にも大きく貢献しています。この和歌もまた、日本的情緒と叙情美、思いやりの心を語り継ぐ重要な一首として長く受け継がれているのです。

【作者についての解説】

温厚で学問好き、和歌をこよなく愛した名君――光孝天皇の生涯

光孝天皇(こうこうてんのう、本名:時康親王)は、平安時代前期、830年に仁明天皇の第三皇子として生まれました。出自は皇族でありながら、彼の人生は決して順風満帆なものではありませんでした。若い頃は天皇に即位する運命にはなかったものの、兄や甥に当たる陽成天皇の譲位、藤原基経による強い推薦を受け、55歳という高齢で第58代天皇として即位します。

在位はたった3年と短いものでしたが、その間温和で誠実な政治を行ったことで、臣下や庶民に慕われました。とくに藤原基経に政務を任せ、「関白政治」の礎を築いたことで知られますが、自身は絵画・書道・和歌・漢詩などの芸術や中国の古典にも明るく、文化人としても大きな足跡を残しました。

何よりも光孝天皇が人々に敬愛された理由は、その温厚な人柄です。「争いよりも和を大切にする」姿勢は、平安朝の公卿たちからも高く評価され、のちの皇室文化にも深く影響を与えました。天皇でありながら身近な人を気づかい、和歌に託して思いを伝える心の豊かさ。彼が詠んだ多くの和歌は、「思いやり」「祈り」「平和を願う心」など、日本人が大切にする価値観そのものでした。

また、天皇としてはとても質素な生活を好み、自ら日常の仕事に親しむことを良しとしていたと言われます。そのため、家族にも平等の愛情を注ぎ、宮中の人々とも隔たりなく接したと伝わっています。心温かな皇帝の姿は、そのまま多くの和歌や逸話となって後世に語り継がれています。この「君がため…」の歌にも、そんな光孝天皇の人柄が自然とにじみ出ているのです。

仁和年間(885~888年)に即位したことから「仁和の帝」とも呼ばれましたが、わずか3年でその生涯を終えました。しかし、数々の和歌を残し、皇位継承の和やかな転換、関白政治という新たな時代の扉を開いた名君として、歴史に名を刻んでいます。

【参考文献】

- 『古今和歌集』本文・和歌集解説

- 『百人一首事典』角川学芸出版

- ウィキペディア「光孝天皇」 https://ja.wikipedia.org/wiki/光孝天皇

- 「日本古典文学全集27 古今和歌集」小学館

百人一首一覧はこちら

コメント