小倉山紅葉に心を託して

秋の京都、嵯峨野にそびえる小倉山。その山の峰を彩る紅葉は、古くから数々の歌に詠まれてきました。風がそよぎ、川のせせらぎが響く中、真っ赤に染まったもみじは日本人の心を捉えて離しません。その情景の美しさを今に伝えるのが、百人一首に収められた藤原忠平(貞信公)の一首です。

この和歌は「もし紅葉に心があるのなら、天皇の御幸までどうか散らずに待っていてほしい」と紅葉に語りかけるもの。単なる自然賛美ではありません。紅葉を人のように思い、気持ちを込めて語り掛けることで、作者の深い感動や願いが伝わってきます。そこには、宮中の高貴な人々だけでなく、現代に生きる私たちも共感できる「美しいものを誰かに見せたい」「この瞬間が長く続いてほしい」という切なる想いが込められているのです。

なぜこの歌が百人一首に選ばれたのでしょうか?それは、単なる紅葉の魅力にとどまらず「人の思い」の普遍性を見事に表現しているから。今なお訪れる人々を魅了する小倉山。昔も今も変わらない自然の美しさと、そこに寄せる人々の心――その架け橋となるのが藤原忠平のこの一首です。

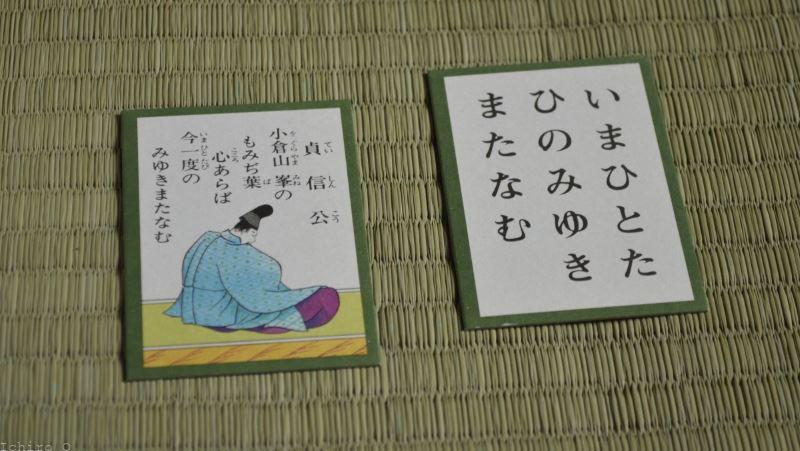

【和歌と現代語訳】

作者名 貞信公(藤原忠平)

小倉山峰のもみぢ葉心あらば今ひとたびのみゆき待たなむ

現代語訳

小倉山の峰の紅葉よ、もしおまえに心があるのならば、もう一度、天皇の行幸があるはずだから、そのときまで散らないで待っていてほしいものだ。

【語句の意味】

- 小倉山

京都嵯峨野にある山。美しい紅葉の名所です。 - 峰のもみぢ葉

山の頂にある紅葉を指しています。紅葉に話しかけるような表現。 - 心あらば

もし紅葉に心があるならば。植物を人のように擬人化しています。 - 今ひとたびの

もう一度あるはずの(天皇の行幸を指す)。 - みゆき(御幸)

天皇が外出すること(天皇の場合は「行幸」、上皇や法皇の場合は「御幸」と書きますが、どちらも「みゆき」と読みます)。 - 待たなむ

待っていてほしい。「なむ」は願望を表す終助詞です。

【歌の鑑賞】―心に残る「紅葉」と「時代」の交差点

この一首は、単に紅葉の美しさを詠むだけではありません。「紅葉に心があるなら、天皇の次の行幸までその美しさを保っていてほしい」と願う、作者の優しさと尊敬、そして風雅な遊び心が感じられます。「心あらば」と紅葉を人のように語ることで、自然と人間の間に強い絆や共感を生み出しています。

さらにこの歌は、天皇や上皇の存在、当時の政治・文化とも深く結びついています。紅葉を直接褒めるのではなく、天皇の行幸という一世一代の行事や国を動かす大きな出来事を連想させ、自然と権力が交じり合う平安時代ならではの空気を伝えています。天皇の行幸は、単なる観光や行事ではなく、政治的な意味も大きいものでした。紅葉という自然の美しさに、国家の威厳や祈りが重ねられているのです。

また宇多上皇が自らの感動を息子の醍醐天皇にも体験してほしいと願い、その意を受けて作者が歌を詠む…そこには親から子への思い、時代を超えて受け継がれる伝統、そして風景の移ろいと変わらぬ美しさへの憧れが描かれています。

小倉山を舞台に、紅葉の輝きと天皇の行幸、そして作者の心の動きが重なりあうこの一首。現代でも、小さな出来事や美しい景色を「誰かに伝えたい」「この瞬間を大切にしたい」という気持ちは、変わらず私たちに宿っています。

たとえば、旅先で出会った絶景を「家族にも見せたい」「友人にも知らせたい」と感じるときの気持ちと、この歌の作者の心は同じです。平安の昔も今も、時間や立場は違えど、人が大切なものに抱く気持ちはつながっています。

紅葉を「心あるもの」として語るのはたいへん優雅な発想ですが、「本当に紅葉に心があれば、どんな願いをかなえてくれるだろう?」と想像をめぐらせるのもまた和歌を深く味わう楽しみです。

なお、百人一首の選者・藤原定家自身も小倉山のふもとに別荘を持ち、入道運生(宇都宮頼綱)も近隣に居を構えていた背景から、定家が自らの思い入れを持ってこの歌を選定したこともうなずけます。「小倉山の紅葉の歌」は、単なる地方の景色詠ではなく、京都という首都・雅の象徴としても長く語り継がれる「物語」の一部です。

【歌集について】―「拾遺集」と時代背景

本歌が掲載されているのは『拾遺和歌集』(しゅういわかしゅう)、通称「拾遺集」という勅撰和歌集です。拾遺集は、百人一首で多くの歌が選ばれている勅撰集のひとつで、第3番目の勅撰和歌集にあたります。成立は平安時代中期、1005(寛弘2)年ごろで、編者は藤原公任などとされます。

拾遺集の特色は、万葉集の素朴さから「古今集」の優美な美意識、そしてさらに人間味や感動を重視する時代への流れを感じさせる点です。王朝文化の頂点にあった時代に、天皇や貴族の日常、四季の変化、恋愛の機微が雅やかに歌われました。拾遺集の「雑秋」巻には、秋の美しさがさまざまな視点から詠まれており、藤原忠平の歌もそうした「秋を慈しむ心」が色濃くにじみ出ています。

この和歌が置かれる「雑秋」巻では、天皇や貴族が自然とどのように向き合い、また自然がどのように政治や生活と関わっていたのかがよく分かります。当時の天皇や上皇が、ときに行幸という形で名勝地を訪れ、その美しさを称えたり守ろうとしたりしていた背景は、平安時代の人々と自然との密接なつながりを物語っています。

また、「亭子院の大井川に御幸ありて…」という詞書から、実際に宇多上皇(後に醍醐天皇の父)が、大井川(=大堰川、大堰川は今の桂川)へ紅葉狩りのために行幸し、その直後に「息子の醍醐天皇もぜひ再度ご覧になってほしい」という願いのもとに詠まれたことが分かります。つまり、本歌はただの自然詠や風景詠ではなく、当時の権力者たちの動きや願いとも密接につながっていたのです。

さらに、小倉山と百人一首との深い縁にも注目です。百人一首の選者・藤原定家の別荘が小倉山のふもとにあり、百人一首そのものもこの地で選ばれたといわれます。小倉山の紅葉を詠む歌がここに入ったのは、定家自身の強い思い入れがあったからこそかもしれません。

【作者について】─藤原忠平とその時代

貞信公こと藤原忠平(ふじわらのただひら/880~949年)は、平安時代中期の藤原氏の有力者です。父は関白・藤原基経、兄には菅原道真の太宰府追放で悪名高い藤原時平がいます。その中で忠平は、時平亡き後に藤原一族の棟梁として家を支えた名臣です。

藤原忠平の人生は、激動の時代そのもの。菅原道真の追放事件をはじめ、藤原一族の権力争い、天皇や上皇の親政と摂関政治のせめぎ合いなど、大きな政治の渦中で生きていました。しかし忠平は、兄のような苛烈な側面よりも、温和で誠実な人柄として多くの記録に残されています。

彼の名を伝える最大の功績は、「従一位関白太政大臣」という最高位にまで昇り詰め、摂関政治の基盤を固めたことです。忠平の時代以降、藤原氏がさらに力をつけ、長く摂関家として日本の中枢を担う礎となります。人望も厚く、「三平(時平・仲平・忠平)」と称され、多くの人から信頼されていました。

また一説では、鬼が宮中の紫宸殿(ししんでん)に出たさい、忠平が弓矢をもって退治したという逸話も残っています。とはいえ、その権力者の側面だけでなく、慎重かつ思慮深い性格で知られ、実際の政務や詩歌活動でも円満な人柄をうかがわせます。彼の日記「貞信公記」は史料としても非常に貴重です。

和歌にも深い関心を寄せ、宮廷文化の発展にも寄与しました。政治家としてだけでなく、文化人としての教養もあったことが知られています。こうした背景のなかで、忠平が「紅葉に思いを託す」和歌を詠んだことがいっそう意味深く感じられます。

平安時代は、天皇家と藤原氏の微妙な力関係と、華麗な宮廷文化、自然と共生する美意識が交差する時代。その中心的存在であった藤原忠平の歌が百人一首に収められ、今も語り継がれているのは、彼の人柄と業績によるものといっても過言ではありません。

【まとめ】─紅葉に込められた思いを受け継ぐ

小倉山の紅葉に心を託し、天皇の行幸を待ち望んだ藤原忠平の歌。その一首には、純粋な自然愛だけでなく、歴史や時代、家族への思い、そして変わらぬ人の情が込められています。

紅葉はただ色づいて散っていくだけのものではありません。人は紅葉に願いを掛け、思い出を重ね、「この美しさをできるだけ長く味わいたい」「誰かに伝えたい」と思って詠むのです。

千年以上も前の平安の京。天皇や上皇、そして多くの貴族たちが、自然とともに生き、和歌に思いを託しました。この歌を通して私たちは、その時代の心の豊かさ、大切な瞬間を守ろうとする優しさ、そして何より「美しいものを慈しむ心」を、時代を越えて感じることができます。

コメント