冬の夜空と宮中に重なる幻想―家持の和歌に宿る物語

冬の夜、ふと見上げた空の静けさに、古の歌人たちはどんな思いを馳せていたのでしょうか――。百人一首の中でも幻想的な美しさを湛える「かささぎの渡せる橋に置く霜の 白きを見れば夜ぞ更けにける」。本歌の作者とされる中納言家持は、宮廷に生きた人生とともに、時代の流れや文化の交錯を繊細な感覚で詠み上げました。

この歌が語る「かささぎ」とは、七夕伝説の中で明星をつなぐ“架け橋”となる鳥。その橋に降り積もる霜の白さを見て、静かな夜が更けていく――そんな情景は、現実の寒々しい夜と、中国から伝わった七夕の浪漫、さらに当時の宮中の風雅が見事に溶け合っています。また、この歌には「実際は宮中の御階の上に降りた霜」とする別解釈もあり、読む者によって想像の世界をいくつも広げてくれる奥行きがあります。

本解説では、歌の背景や語句の意味、収録歌集の意義、詠まれた時代の空気、そして作者家持の生涯まで、丁寧に解き明かします。千年の時を越えて、今もなお人々の心を魅了するこの和歌の本当の魅力を、一緒に紐解きましょう。

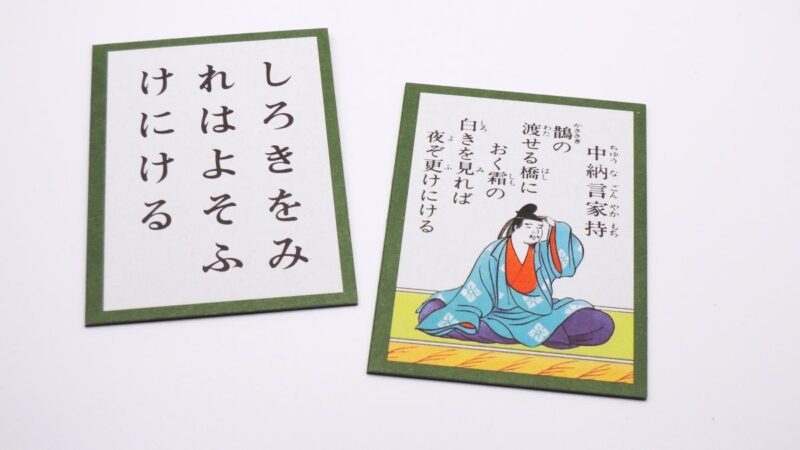

作者名と和歌

六、中納言家持(ちゅうなごんやかもち)

かささぎの 渡せる橋に 置く霜の

白きを見れば 夜ぞ更けにける

(新古今集 巻六・冬)

【現代語訳】

かささぎが天の川に翼をつらねてかけ渡したという天上の橋の上に降りた霜がまっ白で美しい。それを見ると、夜もすっかり更けてしまったのだなと感じる。

【語句の意味】

- かささぎの渡せる橋

中国の伝説に基づき、七夕の夜、一年に一度織姫と彦星が逢うために、かささぎが翼で天の川に橋をかける――そこから「天上の橋」を指します。日本では、宮中の御階(みはし:建物の階段)を天上になぞらえる習わしが生まれ、比喩的に使われました。 - 置く霜

降り積もる霜。冬の寒さと純白の静けさを象徴。 - 白きを見れば

霜の白さに目をとめ、夜の澄明さを感じている表現。 - 夜ぞ更けにける

「もう夜もすっかり更けてしまった」という意味。「ける」は過去回想の助動詞、「ぞ」は強意の係助詞。

歌の載っている歌集について

この和歌が収められているのは『新古今和歌集』(しんこきんわかしゅう)です。「新古今集」は鎌倉時代初期(1205年頃)、後鳥羽上皇の命により藤原定家をはじめとする歌人たちによって編まれた八番目の勅撰和歌集です。全20巻、約2000首が編纂され、平安和歌の伝統と、鎌倉時代の新しい感性が融合する独特の世界を築きあげました。

『新古今集』の特徴は、その洗練された言語美、象徴性、余情の深さにあります。特に「冬部」の歌は、透明感のある静寂や、雪・霜・夜といった自然現象の中に人の感情や幻想を映し出す作品が多く並びます。本歌「かささぎの…」も、冬の世界と伝説・宮廷生活との交錯を巧みに表した佳作です。

編纂時、「題知らず、中納言家持」と記されたこの一首は、本来家持が万葉集で詠んだ歌をもとに、より幻想的意匠を強めて新古今集用に編集されたと考える説もあります。ただしこの歌の真の作者は家持ではない可能性も指摘されており、勅撰集の選者が家持の歌風やイメージに基づいて選び取ったとされるほど、家持的な美質――静謐で典雅、時間の流れへの鋭敏な感受性――をよく表現しています。

『新古今和歌集』を通じて、儚くも美しい日本の情景と、平安貴族の感性の結晶を見ることができます。この「かささぎの…」の歌は、七夕由来の中国的な幻想、宮中儀礼の荘重さ、そして冬の夜の透き通るような美しさをすべて内包し、古今集や万葉集の流れを引き継ぎつつ、日本独特の和歌美学を味わうことのできる名歌といえます。

歌の鑑賞

この歌は、伝説と現実、自然と人事、そして夜の静けさと冬の寒さが交錯する中で、作者が感じた“時間のうつろい”を繊細に表現しています。中国・唐時代の七夕伝説に基づき、かささぎが天の川に橋をかけるという物語が、夜空の霜の白さと巧みに重ねられています。

冬の夜、宿直(とのい:宿泊勤務)していた宮廷の長い夜。ふと外を見やると、階段や庭先に霜が真っ白に降り積もっている。その霜の潔い輝きに触れ、作者は「夜もすっかり更けてしまった…」と静かにしみじみと思い至るのです。ここには、ただ季節を詠む以上の深い感慨があります。冬の夜の静寂さ、時間が知らず知らず流れていく感覚、人知れず宮中で任務にあたる寂しさや誇りがすべて込められています。

また、「かささぎの渡せる橋」が天上の橋であると同時に、現実世界の宮中の階(きざはし:石段)を暗示している点もポイントです。宮中を神聖、あるいは異界と見立てる発想が、平安以来の貴族文化の豊かな象徴性を伝えています。宮廷での夜勤という現実に、七夕という伝説の浪漫を仄かに重ねる心。「和歌ならでは」の自在な解釈と遊び心が、この一首には込められているのです。

さらに、霜の“白さ”そのものにも注目したいところです。清らかさ、無垢さ、冷たさだけでなく、過ぎた時間や人生の哀歓までもが暗示されるよう。歌全体に漂う洗練された静けさと幻想性は、『新古今集』の美意識そのものと言えるでしょう。

鑑賞者にゆだねられた多義性、幻想と現実が溶けあう余白…。これこそが名歌と呼ばれる所以です。

作者についての解説

中納言家持(大伴家持:おおとものやかもち、七一八ごろ~七八五年)は、奈良時代を代表する歌人。「万葉集」を実質的にまとめ上げた編纂者であり、自身も膨大な歌を詠み残しました。父は大伴旅人、祖父は大伴安麻呂。父の死後は坂上郎女に養育され、大伴氏一族の首長として一族を牽引しました。

家持は、政治的には藤原氏の台頭に押され、不遇な立場を強いられることも多かったといいます。しかし、その人生の紆余曲折や心の機微が、歌人としての成熟を培ったといえるでしょう。官職は中納言、最終的に従三位へと昇りました。家持は古代の貴族社会の中で、自然や四季を主題に深い感性で歌を詠み、万葉集では450首を超える和歌を残すなど、その影響力は計り知れません。

特に自然詠や、旅、家族、恋、人生の栄枯など多様な情感を詠みこみ、日本古典文学史において絶大な存在感を示します。「三十六歌仙」の一人でもあり、その清澄な詠風と鋭い知性は後世の和歌にも多大な影響を与えました。

また、『家持日記』に見られるように、人生の喜びや挫折、政治に対する苦悩も率直に残しています。

家持の和歌は、無駄を削ぎ落とした端正な言葉づかいに、心の揺れや自然観照の美を宿しており、質実剛健で爽やかさのある作風として称賛されています。『新古今和歌集』ではそのイメージを象徴する歌として「かささぎの…」が選ばれ、古典和歌美の粋とも言われています。

【参考文献】

・小学館『新古今和歌集』(日本古典文学全集)

・角川書店『新編百人一首』佐佐木信綱監修

・講談社学術文庫『万葉集』阿部賢一編

・新潮選書『百人一首の謎を解く』久保田淳

コメント