秋の静けさに潜む、平安人の心――猿丸大夫の和歌が語るもの

木々の葉が色づき始め、やがて風に乗って舞い散る季節。私たちがふと感じる「もの寂しさ」や「人恋しさ」を、千年以上も前の歌人はどのように受け止め、歌に託したのでしょうか。百人一首の中に登場する猿丸大夫の一首、「奥山に紅葉踏み分け鳴く鹿の 声聞く時ぞ秋は悲しき」は、まさに日本人の心の奥に響く名歌として語り継がれてきました。

この和歌が詠まれたのは平安時代。「秋」という季節に感じる独特の寂寥や、自然音との出会いが、どれほど深く人の心を揺さぶってきたのか――。この歌は、現代に生きる私たちが忘れがちな、しみじみとした心の豊かさや、自然と人との距離感を思い出させてくれます。

しかもこの歌には、作者の謎、歌が収められた歌集の背景、その評価の変遷など、単なる一首にとどまらないロマンが詰まっています。

本稿では、猿丸大夫と「奥山に紅葉踏み分け鳴く鹿の…」の歌をめぐって、和歌が持つ不思議な力や、日本人の秋に寄せる感情を分かりやすく深く解き明かします。

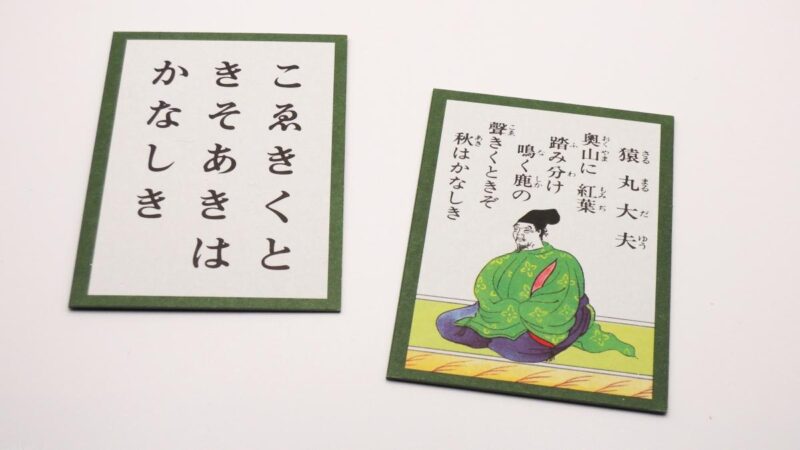

五、猿丸大夫

奥山に 紅葉踏み分け鳴く鹿の

声聞く時ぞ 秋は悲しき

(古今集 巻四・秋上)

【現代語訳】

人里離れた奥深い山で、赤く色づいた紅葉を踏み分けて歩く鹿が、もの悲しげに鳴く。その声を耳にしたとき、ことさら秋は寂しいものだと感じられる。

【語句の意味】

- 奥山:人里から遠く離れた、静寂で寂しい山奥。

- 紅葉踏み分け:地面に散り敷いた紅葉を鹿が足で分けながら歩く様子。

- 鳴く鹿:雄鹿は、秋になると、雌鹿を求めて鳴くと古くから伝えられている。

- 声聞く時ぞ:その鹿の声を聞くときこそ、と強調している。「ぞ」は強意の係助詞。

- 秋は悲しき:「秋は…」の「は」は対比・区別の意。秋の悲しさを際立たせている。

歌集について

この和歌は勅撰和歌集「古今和歌集」(こきんわかしゅう)に収められています。「古今和歌集」は、おそらく日本文学史上でも最も重要な歌集といえるでしょう。

醍醐天皇の命により、延喜5年(905年)に編纂が開始され、撰者には紀貫之、紀友則、凡河内躬恒、壬生忠岑の四人が選ばれました。全部で20巻、約1100首を収録し、自然、恋、離別、哀傷など多彩なテーマにちりばめられた珠玉の和歌が収録されています。

「古今和歌集」は、それ以前に存在した「万葉集」の素朴さから一歩進み、より洗練され、技巧的な歌風が特徴となっています。言葉遣いや情緒、余情、趣向―すべてが日本人の美意識に根ざし、自然や季節、人生模様を詠む手法が昇華されています。また、一首一首の歌について「仮名序」「真名序」と呼ばれる序文が添えられ、歌や歌人の評価、文学観も語られています。

猿丸大夫のこの歌も「古今和歌集」巻四・秋上に「よみ人しらず(作者不詳)」として掲載されています。当時の編集基準では作者が不明でも、歌の秀逸さ、時代を超える価値が認められて収録されることがありました。この歌はその典型的例と言えます。

「百人一首」には、藤原定家による「歌仙」の選定を通じて再びこの歌が登場し、“猿丸大夫作”として紹介されました。それは定家自身が、内容や表現のすぐれた点を高く評価し、意図的に“猿丸大夫作”と決めたともいわれています。

また、「猿丸大夫集」と呼ばれる中世以降の歌集があり、そこには作者不詳・伝説的な和歌が多数収録されていることも注目に値します。「猿丸大夫」を軸とした伝承や物語性の豊かさは、歌集そのものの魅力にも直結しています。

このように「古今和歌集」や「百人一首」における猿丸大夫の歌は、日本古典文学が持つ「普遍的な哀しみ」「四季の情感」「作者の謎」といった、さまざまな要素を今に伝えているのです。

歌の鑑賞

猿丸大夫の「奥山に紅葉踏み分け鳴く鹿の 声聞く時ぞ秋は悲しき」は、無理に現代語訳しなくとも、その詩情が胸に伝わるほど、明快でいて深い一首です。秋という季節の物寂しさが、紅葉、鹿、山の静寂といったモチーフを通じ、しっとりと心に響いてきます。

この歌での情景は、奥深い山中――人の営みから遠く離れた場所で、赤く色づきパラパラと地に舞った紅葉の上を、鹿が歩む様子です。鹿は踏みしめる音こそ目には映らないものの、寂しげに響くその声が山の静寂と調和し、歌い手の心を一層孤独にさせています。

“紅葉を踏み分けて”いるのは鹿なのか、作者自身なのか――古くから議論されてきましたが、多くの鑑賞者は“鹿”であるとみなし、その静けさと動物の寂しさ、人間の心の孤独を重ね合わせてきました。しかし、たとえ読み手が自身をそこに投影したとしても、遊離することなく景色から感情があふれる構図は、この歌ならではの普遍性といえます。

また、秋に鳴く鹿は、古来より「もの悲しきもの」とされてきました。雄鹿が雌鹿を求めて鳴くその声は、恋慕にも似た切なさと、季節の移ろいに対する無常観を重ねて味わうことができます。平安時代の人々もまた、秋といえば「別れ」「侘びしさ」「孤独」を思い浮かべ、その心情が和歌の世界に昇華されたのです。

この歌にはまた、作者の姿――“我々と同じく一人で秋を迎え、鹿の声に物思いを誘われる等身大の人物像”が浮かび上がる点も魅力です。

現代に生きる私たちは、この歌を通じて“誰もがふいに味わう寂しさ”を、より普遍的・根源的な感情として再発見できるのではないでしょうか。

秋が深まり、山の静けさの中でたった一頭の鹿と対峙する心――その哀しみが、時代を超えて今も語りかけてきます。

さらに、藤原定家があえて「猿丸大夫作」と認定した背景にも注目したいところです。平安貴族の教養として大切に継承されたこの歌は、ただの自然描写以上に、「秋=哀しみ」という平安文学の感性を象徴する作品として極めて高く評価されています。

そうした定家の審美眼そのものも、また千年の時を越えて受け継がれているのです。

作者についての解説

猿丸大夫(さるまるだゆう)は、三十六歌仙の一人として知られるものの、その生涯や実在性にはいくつもの謎が残る伝説的歌人です。「生没年のみならず、本当に実在したのかどうかすら疑問」という、あまりにも謎めいた存在。そのため、猿丸大夫の人柄を推測するしかありません。

「古今和歌集」の真名序には、「大友黒主ノ歌ハ、古ノ猿丸大夫ノ姿也」と記されており、黒主は9世紀の光孝・宇多天皇時代の歌人とされます。したがって、猿丸大夫もそれより以前、早い時代に活躍した人物と考えられています。

また、彼の名を冠した「猿丸大夫集」という歌集が伝わってはいるものの、そこに収められた歌の全てが本人の作である保証はありません。中世以降に無名の優れた和歌を集めて“猿丸大夫作”とした形跡があるため、後世の編纂者や歌学者のイメージによって“作者像”が創作されてきた可能性が高いのです。

三十六歌仙の一人に数えられるほど、その人格や詠風は理想化されています。猿丸大夫の和歌は、技巧に走らず、簡潔で素直、平明な言葉の中に儚さや美意識、自然への愛が込められています。そのため、後世の和歌学者たちには「無欲恬淡な歌人」「平明にして余情あり」と称賛されました。

また、「実在したかどうかは定かでない」という伝説性が、かえってその歌の価値や作者の神秘性を高めています。風雅な名だけが伝わり、歌だけが語り継がれる――その存在は、日本の古典文学が持つロマンの象徴そのものです。

“作者不明だからこそ魅力的”――それもまた、猿丸大夫の和歌が後世に評価され続ける理由ではないでしょうか。和歌自体が持つ情感や、匿名ゆえの幅広い共感が、多くの人の心をとらえています。

【参考文献】

・小西甚一『古典和歌の世界』(講談社学術文庫)

・小学館『日本古典文学全集・古今和歌集』

・佐佐木信綱監修『新編百人一首』(角川学芸出版)

・久保田淳『百人一首の謎を解く』(新潮選書)

コメント