日本語の知恵—「吹くからに」に込められた美意識と遊び心

日本の古典文学を語るとき、必ずやその名前が挙がる「百人一首」。長い歴史の中で継承されてきたこの歌集には、千年を経ても色褪せない美しい言葉、鋭い感性、そして時には小粋なユーモアがぎゅっと詰め込まれています。その中で、ひときわ知性がきらめく一首が「吹くからに秋の草木のしをるれば やまかぜむべ山風をあらしといふらむ」。平安時代の歌人・文屋康秀が詠んだこの歌は、秋の山に吹く強い風、すなわち「嵐」という言葉の由来や意味に着目し、自然現象と日本語の言葉遊びを巧みに融合させています。

この歌が今なお多くの人々の心を打つ理由は、単なる言葉の遊びを越え、誰もが秋の山で感じる自然の哀愁や情景、そして日本語の美しさ、奥深さが絶妙に表現されているからです。また、「嵐」という語が「荒し」=激しい風と「山風」=山から吹きおろす風、という二つのイメージを重ねている点は、日本語ならではの多義性と感性を際立たせています。

秋風が草木をしおれさせるその刹那の情景、そして山から吹き下ろす風を「嵐」と名付ける意図、さらに、そこに含まれる知的な機知——ただ季節の移ろいを詠むだけでなく、自然と言葉の本質をひも解くような観察眼。百人一首の中でもとりわけ遊び心と美意識あふれるこの一首は、私たち現代人にも多くの発見と学びを与えてくれます。

本記事では、「吹くからに秋の草木のしをるれば やまかぜむべ山風をあらしといふらむ」という歌を徹底的に解説し、文屋康秀という歌人の魅力や時代背景、さらにこの歌が収録された「古今和歌集」についても詳しくご紹介します。「なぜこの歌が愛され続けてきたのか」「言葉遊びとは何か」「日本語の美の真髄」といったテーマを、初心者でも分かるよう丁寧に解説していきます。

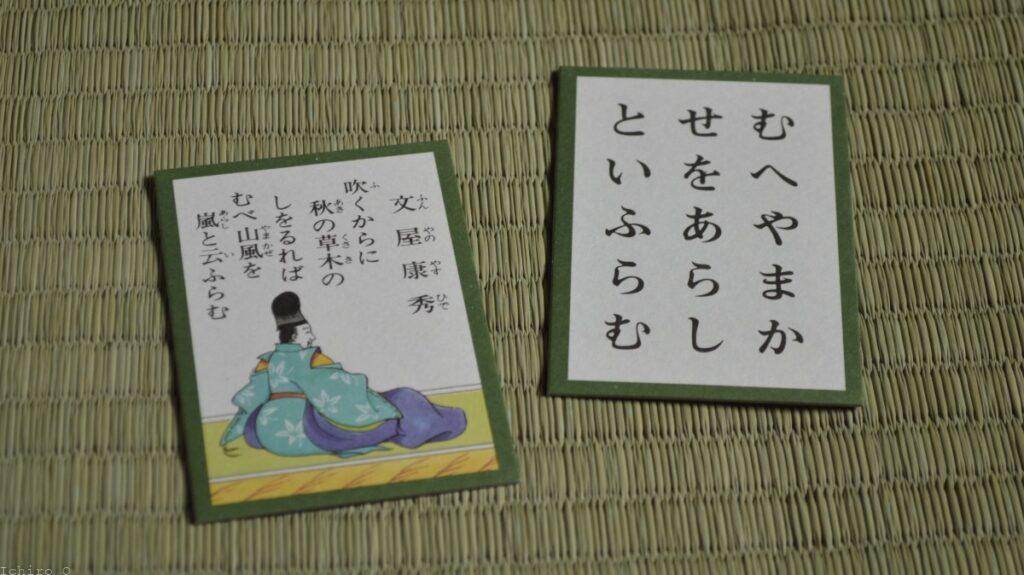

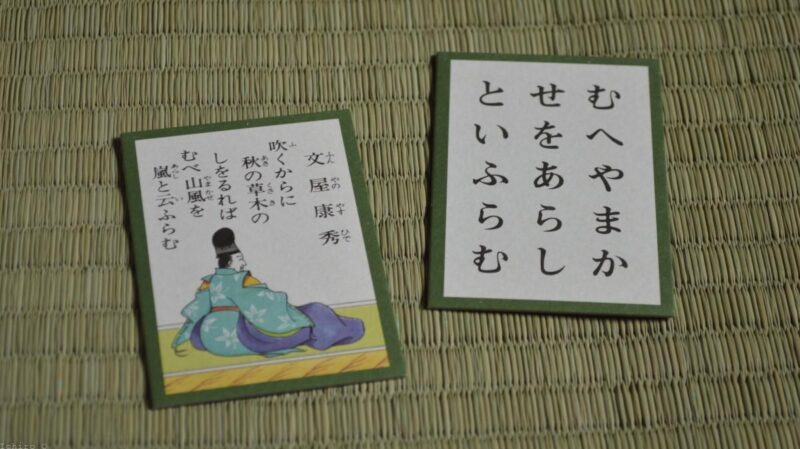

二二、文屋康秀(ふんやのやすひで)

吹くからに

秋の草木のしをるれば

やまかぜむべ

山風をあらしといふらむ「古今集』巻五・秋下

【現代語訳】

秋の風が吹くとすぐに、野の草木がしおれてしまうので、なるほど、だからこそ山から吹き下ろす強い風のことを「嵐」というのであろう。

【語句の意味】

- 吹くからに:吹いたとたんに、吹くや否や。

- しをるれば:しおれてしまうので。「しをる」とは、草木がしぼみ弱ること。

- むべ:なるほど、いかにも。納得や感心の意。

- 山風:山から谷へ吹き下ろす風。

- あらしといふらむ:「嵐」と呼ぶのだろう。「あらし」という言葉は「荒し」、すなわち強く荒れた風と、「山」と「風」を組み合わせた語源的な連想が含まれている。

歌の鑑賞

この歌「吹くからに秋の草木のしをるれば やまかぜむべ山風をあらしといふらむ」は、一読して「なるほど!」と思わず膝を打つ、巧みな言葉遣いと遊び心にあふれています。作者は、強い風を指して「あらし」と呼ぶその理由を、自然現象と日本語の言葉の響き・成り立ちに求めています。

まず、草木のしおれてゆくさまの観察眼が見事です。山から吹きおろす乾いた秋風が、いっせいに草木を枯らしていく。その一瞬を「吹くからに」と切り取ることで、秋風の強さと無情、自然の儚さを直感的に伝えています。

さらに「山風(やまかぜ)」という単語が「荒し(あらし)」の響きを持ちながら、「嵐」と書けば「山+風」と読める……。この言葉の妙は、現代の私たちも思わず感心させられるほど。まるでクイズの答えを明かされたときのような「なるほど!」という納得感と、日本語の美しい多層性が感じられます。

平安時代の歌人たちは、こうした言葉遊びや掛詞をたいへん好みました。その背景には、直接的な表現よりも機知や含みを重んじる文化があり、歌会などで詠まれる際にも「いかに巧みに詠うか」が重要な評価のポイントとなっていました。この歌も、単なる自然描写にとどまらず、「嵐」という語源を解き明かすような仕掛けが受け、一気に人々の話題となったことでしょう。

ただし、技巧的で機知に富んだ歌であるためか、古くから「理屈っぽい」「詩情に乏しい」という批判もありました。しかし、逆に見ると、風が吹き抜ける冷たい秋の山、人知れず倒れる草花の姿の中に、知的遊戯ともの哀しい感情が共存していることに気づきます。吹きぬける風の寂しさ、草木の運命の儚さ—それが知的遊びと溶け合い、独特の味わいを生み出しています。

また、伝承ではこの歌の本当の作者が文屋朝康(ふんやのあさやす)であるという説もあります。定家は康秀の作と信じて百人一首に入れましたが、親子二代にわたる歌の才、そして名をめぐるちょっとしたミステリーも、この歌への興味を深めてくれる魅力のひとつと言えるでしょう。

「古今和歌集」とは——歌集についての解説

「吹くからに」が収録されているのは、平安時代の和歌が集大成された歌集『古今和歌集(こきんわかしゅう)』です。この歌集はは、延喜5年(905年)、醍醐天皇の勅命によりまとめられ、紀貫之、紀友則、凡河内躬恒、壬生忠岑ら4人が撰者となり編纂されました。全部で1111首もの和歌が、「春」「夏」「秋」「冬」「恋」「哀傷」など20の部立てに分類されて収録されています。時代の大きな転換点に生まれたこの歌集は、万葉集に端を発する和歌の世界をまとめ、以降の和歌のあり方、さらに日本文化・日本語表現の方向性を大きく決定づける存在となりました。

古今和歌集の特徴の一つは、「やまとことば」の磨かれた響きと、繊細な感情表現です。優美で洗練された表現、連想や掛詞、言葉遊びなどの技巧がふんだんに用いられていることが挙げられます。そのため、日常を題材としながらも、その背後にある自然や心の機微まで繊細に描かれています。

「吹くからに」は、「秋下」(秋の終わりを詠んだ歌)に収められています。秋は自然の美しさと同時に、もの哀しさや儚さも感じさせる季節。冷たく乾いた山風が草木をしおれさせる様は、厳しい自然の中で生きる人々の想い、あるいは人生のはかなささえ連想させます。古今和歌集は、こうした自然と人間の心の共振、感覚の敏感さを、和歌の中に巧みに溶け込ませています。

また、古今和歌集が後の歌人たちに与えた影響も計りしれません。百人一首の多くも、古今集収録歌から選ばれており、教養ある人々の間で長く愛され続けてきました。和歌が生活や儀礼、社交の場でも重要視された平安時代だからこそ、古今和歌集のような歌集が文化の中心に座していました。

言葉を洗練させ、ひねりの効いた短歌の世界を完成させた点は、日本語への美意識や感性の発展そのものといっても過言ではありません。古今和歌集に触れることは、ただ過去の文学を学ぶだけでなく、日本人の感性や文化のルーツを再発見することにほかならないのです。

作者について—文屋康秀(ふんやのやすひで)の生涯と人柄

文屋康秀は、平安時代前期に活躍した歌人です。生没年は定かでありませんが、三河の生まれで、官職名では縫殿助という役職についた記録が残っています。父は文屋宗干(ふんやのそうかん)と伝えられており、文屋家の後裔とも考えられています。康秀は当時の貴族社会にあって、官人としての生活も送りながら歌人として名を馳せました。

平安時代は、貴族階級が文化・政治の両面で頂点を極めた時代。宮中ではさまざまな行事や歌会が開かれ、和歌は教養と社交の中心ツールでした。文屋康秀も、同時代の歌人で名高い在原業平や遍昭、小野小町などと深い交流があったとされています。特に、藤原高子(二条の后)に仕え、その御前で歌を献上するなど宮廷歌人としての確かな役割を担っていました。

康秀の歌は、古今和歌集をはじめ多くの勅撰和歌集に採られており、その技巧・機知の冴えが評価された一方で、和歌の大家・紀貫之からは「詞は巧みにて、そのさま身におはず。いはば、商人のよき衣着たらむがごとし」と評されました。これは、言葉遣いは優れているけれど、情感に乏しいという意味。すなわち、磨かれた理知と技術の歌人であった裏返しとも受け取れます。

また、古今集の詞書には、文屋康秀が三河国(愛知県)に下向する際、小野小町も一緒に誘ったという伝えがあり、官人・歌人双方の顔を持つ康秀の社交性や人柄がしのばれます。ちなみに、小野小町と康秀は「六歌仙」と呼ばれる和歌の名手にも数えられており、二人の友誼も想像がふくらむところです。

後世の研究によると、文屋康秀の歌とされているものの中には、実は息子の文屋朝康の作であるとの説もあります。この点も含めて、文屋家は代々、歌の才を継承し、名声を得ていました。家の名跡にかけて、和歌の世界で自らを表現し続けたその姿は、さぞかし誇り高いものであったことでしょう。

当時の時代背景としては、国情が比較的安定し、文化が成熟した時代です。貴族たちは宮中に仕え、政治で活躍する一方、文学や書道、音楽などにも力を入れました。和歌の世界では、技巧や感性のみならず、人脈・社交の巧さも問われ、康秀はその両面で成功した稀有な人物といえます。

まとめ

「吹くからに秋の草木のしをるれば やまかぜむべ山風をあらしといふらむ」の一首に触れてみて、あなたはどんなことを感じましたか?日本の自然の移ろい、言葉の美しさや巧みさ、千年前の人の感性と機知が、時を超えて私たちにそっと語りかけてくるようです。

文屋康秀のこの歌は、面白い言葉遊びだけでなく、秋の寂しさ、懐かしさ、吹き抜ける山風の冷たさまで見事に描き出しています。単なる自然描写ではなく、日本語そのものの面白さ、奥深さを知る上でも貴重な一首であると言えるでしょう。

何より、この一首が今も多くの人々に親しまれている理由は、時代を超えた普遍的なテーマ——自然と心の共鳴、「なるほど!」と心が動く知的な驚きに満ちているからです。歌人たちが言葉であそび、深く考え、感性を磨いた歴史がここにあります。

和歌の素晴らしさは、美しい自然の描写、巧みな技巧だけではありません。いにしえの歌人たちがどんな気持ちで、どんな状況の中でこの言葉を紡いだのか。その背景や想いに思いを馳せれば、私たちもまた彼らの発したメッセージを自分の心の中に響かせることができるはずです。

ここまで読んでいただき、本当にありがとうございます。あなたの暮らしの中に、ほんの少しでも「百人一首」の魅力や和歌の美しさ、日本語の奥深さが伝わったなら幸いです。日本文化の素晴らしさや古典文学の広がりに、今後もぜひ触れ続けてみてください。

【参考文献】

- 『百人一首全解説』小西甚一著(講談社学術文庫)

- 『古今和歌集 全訳注』佐伯有清(講談社文庫)

- 『和歌文学大辞典』角川学芸出版

コメント