―千年以上の時を超えて届く「望郷の念」―

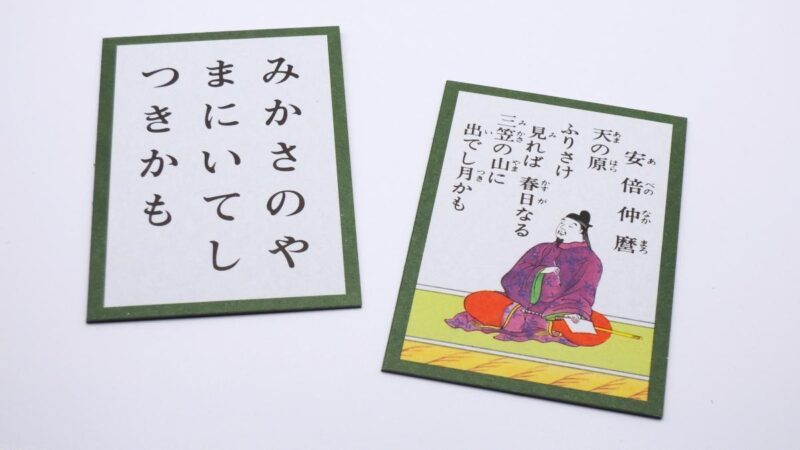

日本で最も有名な和歌集「百人一首」。そのひとつに、遠く異国の地で故郷の月を仰ぎ見た歌人・安倍仲麿の歌があります。日本人なら誰もが一度は耳にしたことがある、「天の原ふりさけ見れば春日なる 三笠の山に出でし月かも」。この歌に込められた想いは、実は千年以上の時を超えて、現代の私たちの心にも静かに届きます。

なぜ多くの人が安倍仲麿の歌に共感し、時を超えて愛し続けてきたのでしょうか。日本が律令国家として国のカタチを整えようとしていた奈良時代。十代半ばで異国の地・中国へと旅立ち、長い留学生活と仕官を経験した安倍仲麿。

彼が生涯のほとんどを異国で過ごすしかなかった背景には、一人の青年として止むにやまれぬ大志と、日本と中国との間をつなぐ国際人としての使命感がありました。

しかし、いくら立派な役目を果たしても、心の奥にはいつも日本・奈良への望郷の思いがあったことでしょう。月は時代も国境も越え、彼に「同じ月」を見せる。そんな静かな感動と寂しさを、安倍仲麿は一首の和歌に封じ込めました。

このブログでは、まず和歌の現代語訳と語句の意味を丁寧に紐解きます。続いて、この名歌が載っている「古今集」という歌集の背景や特色に迫ります。さらに歌を味わうために、歌の鑑賞、そして作者・安倍仲麿その人の波乱に満ちた人生についてもできるだけ詳しくお伝えします。

名歌に隠された物語を通して、「日本人の心」に触れてみましょう。

【作者名】七、安倍仲麿(あべのなかまろ)

天の原ふりさけ見れば春日なる

三笠の山に出でし月かも「古今集」巻九・驛旅

【現代語訳】

大空をはるかに見渡すと、美しい月が出ている。

あの月は、昔、故郷である春日にある三笠笠の山に昇ったのと同じ月なのだなあ。

【語句の意味・解説】

- 天の原(あまのはら):広い大空のこと。「原」は「広さ」を表す言葉です。

- ふりさけ見れば:「ふり」は接頭語。「さけ」は遠くを見る意味の「離く・放く」につながります。「ふりさけ見れば」で「遠くを見上げると」という意味になります。

- 春日なる:「春日にある」という意味。「春日」は奈良の東の地名で、春日大社や三笠山で有名。

- 三笠の山:奈良市にある「御蓋山(みかさやま)」のこと。春日大社の神山として信仰されてきました。

- かも:詠嘆を示す言葉。「~だなあ」と心の動きを表現します。

【歌集について】

この歌が収められているのは、『古今和歌集(こきんわかしゅう)』という、日本最初の勅撰和歌集です。古今集は、平安時代初期の醍醐天皇の命によって、紀貫之や紀友則、壬生忠岑ら4人の選者によって編集され、延喜5年(905年)に成立しました。

和歌とは、今でいう短歌のこと。当時の貴族たちは和歌を愛し、雅な言葉で心情や風景を詠むことが教養とされていました。その中でも初めて天皇の命により、多くの人の歌を集めて国の公式な歌集としたのが古今集です。

古今集には何千もの歌が集められていますが、そのテーマは恋や四季、旅、別れなど身近な生活の思いが多く、日本人の繊細な感性や情緒がよく表れています。

本歌はその中の「巻九・羇旅(きりょ)」、つまり「旅の歌」に収められています。羇旅とは、旅先や旅の途中で詠まれた歌、または帰ることのできない土地で抱く望郷の歌を指します。

この分類を見ても分かる通り、安倍仲麿の歌は「故郷へ帰りたい」という切実な思いが根底にあります。古今集の他の旅の歌と比べても、ここまで強くはっきりと望郷の想いを歌い上げた歌はなかなかありません。

また、古今集の時代、遣唐使による中国との交流は活発で、日本の知識人や文化人にとって唐は憧れの文明国でした。しかし、国交も決して簡単に行き来できるところではなく、特に安倍仲麿のような長期留学はほとんど「一生帰れない」覚悟をともなうものでした。そのため古今集の中でこの歌は、異国を旅する人間の心に深く共鳴し、「旅」という主題の中でもひときわ重みを持った歌として採録されています。

とくにこの歌は、古今集の左注で「唐土にて月を見てよみける」と注記されています。安倍仲麿が異国・唐(今の中国)で月を見た情景のもとで詠まれた事実が明記されており、和歌に時代と個人のドラマ性が加わる貴重な一首です。

現代でも、日本人が海外で夜空を眺めるとき、遠くの故郷や大切な家族を思い出すことがありますよね。安倍仲麿のこの歌は、そんな普遍的な「望郷」という感情を、千年の時を越えて私たちに語りかけてくれます。

【歌の鑑賞】

この和歌は、安倍仲麿が日本に帰ろうとしたその前夜、唐の明州(現・中国浙江省寧波市付近)で詠んだと伝えられています。仲麿は十六歳の若さで中国に渡り、優れた才能でその地の皇帝や文化人に認められた留学生。

しかし、いくら中国で評価されようとも、心の底に沈めていたのは日本、奈良、そして幼い日々を過ごした春日の懐かしい風景です。その気持ちを表しているのが、「天の原ふりさけ見れば春日なる三笠の山に出でし月かも」なのです。

月はどこにいても同じ形で昇ります。唐の地で見上げた美しい月も、昔仲麿が春日の三笠山で見た月と、全く同じ。その月を通して過去の日本、春日、家族や友人、恩師の姿が胸に去来したことでしょう。

「かも」という詠嘆の終助詞には、「ああ、あの月が懐かしい」という深いため息が感じられます。

また、当時の日本から唐への船旅は想像を絶するほど危険で、帰国できる保証もありません。仲麿が「今度こそ日本に帰れる」と胸に期待を膨らませ、友人たちに見送られて詠んだこの歌には、望郷の思いと、帰国できるかの不安が交錯しています。

実際、この帰国の船旅は嵐に遭い、仲麿は日本に帰れませんでした。だからこそこの歌は、「もう一度帰る」という希望と、「もう会えないかもしれない」という切なさが表裏一体で込められているのです。

つまりこの和歌は、単なる景色の感動ではなく、人生の選択、別れと期待、悲しみと希望が凝縮された稀有な一首なのです。

作者の「自分のいた場所と遠く離れた今の自分を、月という普遍的な存在でつなぐ」手法は、私たち現代人にも非常に共感できるものです。海外で暮らしたことがなくとも、誰しも「過ぎ去った時間」や「遠い場所」を思い出し、胸が締めつけられる経験がありますよね。

仲麿から伝わるのは、「離れていても、同じ月を見ている」。そんな優しいメッセージです。

【作者について】

安倍仲麿(阿倍仲麻呂)は、701年(大宝元年)、阿倍舟守の子として生まれました。奈良時代の貴族であり、若くしてその才知を認められ、なんと16歳の年に遣唐留学生として中国・唐の国へ渡ることになります。当時、留学生は国の存亡や文化発展がかかった非常に重要な役割を担っていました。

仲麿の最初の海外渡航は716年(霊亀2年)。当時の日本から中国へ行くだけでも命がけ。何カ月もかかる航海、船の難破や疫病など数々の危険が伴いました。その重圧と期待を背負っての出発でしたが、仲麿は現地で卓越した学識と人柄により、唐皇帝・玄宗からも厚く信頼されるようになります。

唐での仲麿は、「朝衡(ちょうこう)」と名を改め、数々の官職に任じられるなど、異国の地で大きな成功をおさめました。驚くべきことに、中国の詩人・李白や王維といった、中国文学史に名を残す文化人たちと親しく交流しています。その才能と人間的魅力は、中国でも高く評価されたのです。

しかし、仲麿は日本に残してきた家族や友人、故郷の景色を忘れることは一度もなかったと言われています。長い留学生活の途中、何度も日本帰国の願いを朝廷に訴えましたが、許されることはありませんでした。彼は唐の高官として活躍しながらも、常に「望郷の念」に悩まされていたのです。

やがて755年(天平勝宝五年)、ようやく仲麿にも日本への帰国許可が下ります。遣唐使の藤原清河らとともに帰国の途に就きましたが、無念にも帰国は叶わず、乗っていた船が難破。ベトナム(安南)に漂着することとなり、その後も日本の地を踏むことはありませんでした。

晩年の仲麿は、唐の地で最期を迎えます。しかし彼の名は、「日本人として、世界に挑み、故郷を思い続けた希有な国際人」として語り継がれるのです。

仲麿の人柄には、誠実さと強い責任感が感じられます。唐での出世に甘んじることなく、何度も帰国の願いを出し、けっして日本のことを忘れませんでした。また、中国の詩人と対等に交わり、互いの文化を尊重し合った彼の姿は、国境を越えた友好の模範といえます。

現代の私たちから見ても、仲麿の人生は、若い時から世界に飛び出し、異国で自分の能力を発揮し、世界規模で活躍したグローバルな人物そのもの。困難や寂しさを経験しながらも、心は常にふるさとを忘れず、人としての誇りを持ち続けました。「天の原ふりさけ見れば…」という一首は、そんな仲麿の生き様と、望郷の念が美しく重なる傑作です。

【参考文献・出典】

- 「古今和歌集」撰 紀貫之ら撰

- 「百人一首のひみつ」監修 渡部泰明(集英社新書)

- 「安倍仲麿」Wikipedia

百人一首一覧はこちら

コメント