俗世離れた笑みを歌にこめて

日本の和歌文化を語る上で欠かすことのできない「百人一首」。そこに連なる歌人たちは歴史上の著名人だけでなく、その生涯すらはっきりしない謎めいた人物も含まれています。今回紹介する「喜撰法師」もそのひとり。

「わが庵は都のたつみしかぞ住む 世をうぢ山と人はいふなり」という一首は、出家して宇治山でひっそり暮らす僧が詠んだものですが、実はこの歌には意外なほど明るさとウィットが込められています。「隠遁」と聞くと、世に疲れた悲哀や孤独と結びつけがちですが、喜撰法師のまなざしはどこか軽やか。むしろ、世間のうわさを軽やかに受け流し、ひとりの時も楽しんでいる様子まで感じ取れます。

この一首には「自分らしさを大切にし、世の雑音に左右されずに生きる」という、現代にも通じる価値観が込められているように思えます。一人きりで山に住みながらも、どこかおかしみとあたたかさをもって世間を見ている喜撰法師。その自然体な生き方が、多くの人の心をつかんできた理由かもしれません。

本記事では、この歌の現代語訳や語句の意味をていねいに解説し、歌が収録された歌集「古今和歌集」について紹介します。加えて、この歌を深く味わう鑑賞や語り継がれる伝説、そして謎多き作者・喜撰法師についても、たっぷりと魅力をお届けします。和歌の奥深さや、古の人々の感性を味わいながら、百人一首の世界をご一緒に探訪しましょう。

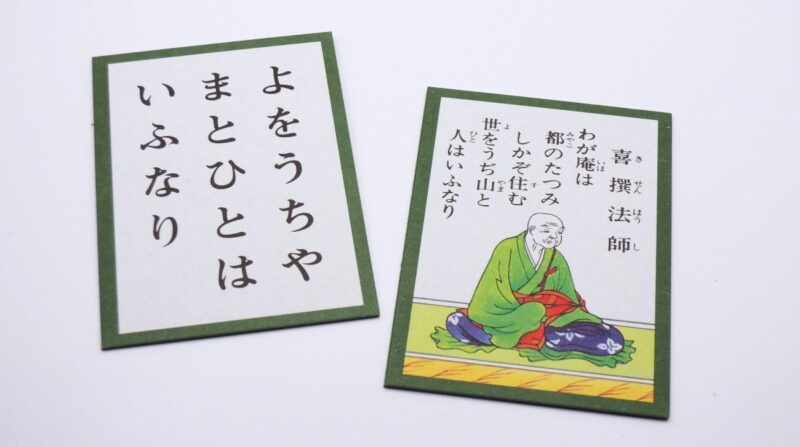

八番、喜撰法師(きせんほうし)

わが庵は都のたつみしかぞ住む

世をうぢ山と人はいふなり「古今集』巻一八・雑下

【現代語訳】

私の住む小さな庵は都の東南(辰巳)の方向にあって、私はこんなふうに心静かに日々を過ごしている。それなのに、世間の人たちは、私が世捨て人として「憂し(つらい)」という言葉ともかけて「宇治山」に住んでいるのだと噂しているようだよ。

語句の意味・解説

- たつみ(辰巳):十二支で東南の方角。「都のたつみ」で現代の京都市から見て東南、つまり宇治の地を指す。

- しかぞ住む:「然ぞ住む」。このように(静かに満ち足りて)住んでいる、という意味だが、「鹿」という音をかけているという説もある。

- うぢ山:「宇治山」。京都府宇治市の地域名。「うち」には「宇治」と「憂し(つらい、悲しい)」との掛詞。

- 人はいふなり:「人がそう言っているらしい」。終助詞「なり」が伝聞や詠嘆を表す。

歌集について

この歌が収められたのは、『古今和歌集(こきんわかしゅう)』。これは平安時代に成立した、日本最初の勅撰和歌集であり、全二十巻におよそ千百首の歌が集められた壮大な歌集です。

編集を担ったのは紀貫之、紀友則、壬生忠岑ら和歌の達人たち。醍醐天皇の勅命により、延喜五年(905年)にまとめ上げられました。

古今集は、恋・春・秋・旅・雑など、さまざまなジャンルごと(巻)に歌が分類され、喜撰法師の歌は「巻十八・雑下」に収録されています。つまり、特定のテーマにとどまらない自由な詠みぶりとして収録されたわけです。

古今集の大きな特徴は、現実の情景に作者自身の感情や思想を重ねて表現する点にあります。自然描写や身近な事柄をきっかけに、人間の機微や時代の空気感までを、一首の中に巧みに取り込んでいます。都の文化人をはじめ、多くの人々に和歌の素晴らしさが再認識されるきっかけとなりました。

またこの歌集の「仮名序」では、喜撰法師の歌について特別な言及があります。「詞かすかにしてはじめをはりたしかならず。いはば秋の月を見るに、暁の雲にあへるが如し」と表現され、その才能は評価しつつも、その人柄や生涯、作品数などは霞がかったものであるという印象が記されています。これは、喜撰法師が「六歌仙」―平安時代を代表する六人のすぐれた歌人―の一人に数えられながらも、確実に残された歌はこの一首だけという極めて謎多き存在だったためです。

現存する史料でも喜撰法師の生涯や実像がつかみにくいことから、その歌や伝えられる人物像には多くのロマンや想像力が働きかけています。そうした背景が、この一首の魅力をより一層引き立てています。

歌の鑑賞

喜撰法師が詠んだこの歌は、多くの人が「世をはかなみ、しんみりと暮らす厭世僧」といったイメージを持つかもしれません。しかし、歌そのものには暗さや悲壮感はなく、むしろ透明感ある明るさと機知に満ちています。

「都のたつみしかぞ住む」。この一句に、作者は自らの居場所や心境をありのまま語り出しています。「しかぞ」は「このように静かに暮らしている」という意味で、繁華な都から離れた山中であっても、心は穏やかで満ち足りている心境が表れています。外界の雑音や評価を気にせず、「自分らしく静かに生きること」に誇りを持っているようです。

ところが世間の人々は、「宇治山」に「憂し」という掛詞を重ね、勝手に「世間をはかなみ、寂しさのあまり山に籠った」というふうに噂している。それを聴いた作者は、ごく軽やかに「人はいふなり」と応じています。この「なり」には、「伝聞」の意味だけでなく、少し呆れたニュアンスや、見守るような優しさすら漂います。

つまりこの歌は、山で孤高に生きる僧侶が、世間の曲解や無責任な噂話を「そうですか、どうぞご勝手に」というユーモラスな距離を保ちながら受け流している秀作といえます。都の評判に囚われず、世俗から一歩引いた作者の心の豊かさこそが、和歌の奥行きを生み出しているのです。

また、庵から見える風景や自然、質素な暮らしのなかに作者が見出した静かな幸福も、現代の私たちに通じる「生活の質」や「心の自由」の大切さをそっと教えてくれます。一人きりになって初めて知る、自然や穏やかな時間のありがたさ。それが、千年以上も読み継がれるこの歌の最大の魅力ではないでしょうか。

作者について

喜撰法師(きせんほうし)は、その生没年も正確な出自も謎に包まれた存在です。九世紀の人物とされていますが、実在についてすら確実な証拠はなく、その生涯はほとんど伝説と伝承で彩られています。

出家して宇治山に住んだとされ、その名から宇治山は「喜撰山」「喜撰が岳」と称されるようになりました。今も山腹には、法師が住んだと伝わる洞窟が残り、地域の人びとの語り草となっています。伝説の中には「仙人となって雲に乗り、どこかへ飛び去った」という奇譚も。平安時代の仮名序では、その歌風の儚さを「秋の月を見るに、暁の雲にあへるが如し」と称し、本人の人物像も「よめる歌多く聞こえねば、これかれかよはしてよく知らず」と記されています。すなわち、当時から既に「つかみどころのない僧侶」という印象だったのです。

六歌仙の一人に数えられるほど和歌の世界で名高い存在でありながら、確実に伝わる作品はこの一首のみ。和歌や芸術における「作者の謎」が、その魅力と想像力をふくらませてくれる絶好のエッセンスとなっています。また、「喜撰式(きせんしき)」という歌学書の作者とされることがありますが、近年の研究では本人ではなく仮託だと考えられています。

仮に実在したとしても、ひとり山中にこもり、つましい暮らしの中で自然や人の世の移ろいを詠んだ詩人として、古の都人たちに大きな影響を与えました。孤独や世間離れといったマイナスイメージではなく、「現実とつかず離れずほどよい距離感で生きる知恵」を示してくれた、その精神性が時代と文化の枠を越えて共感されているのでしょう。

現代でも、「人は人、自分は自分」と穏やかに言い切ることが、案外難しいものです。そんな時、この一首のような澄んだ視点が、多忙で比較に疲れやすい私たちへも小さな勇気を与えてくれるはずです。

【参考文献・出典】

- 『古今和歌集』(青空文庫)

- 『百人一首の謎を解く』渡部泰明・編(角川学芸出版)

- コトバンク「喜撰法師」

- Wikipedia「喜撰法師」

コメント