大海原に託した想いと流罪の歌心

日本の古典における「旅」と「別れ」ほど、読者の心を打つテーマはありません。特に百人一首に残された歌には、はるかな旅立ちや人との別れ、秘めた想いが美しい情感とともに歌い込まれています。そんな中でも、天才詩人としても知られた参議篁(さんぎたかむら)の「わたの原 八十島かけて漕ぎ出でぬと 人には告げよ 海人の釣舟」は、壮大な大海原(わたの原)への旅立ちという壮麗な景色と、都に残した親しい人への切実な思いが見事に融合した作品です。

この和歌には、流罪という過酷な運命、時代を超えた愛着や別れ、そして作者の強い個性までが鮮やかに映し出されています。参議篁は臣下でありながら、遣唐使船のトラブルをきっかけに時の権力者を怒らせ、自らの信念を貫いた結果として隠岐の島へ流されました。そのとき、都に残してきた家族や友人に向け、本当に思いを託したのはたまたま行き交う漁師の小舟でした。

「わたの原」の果てしなく広がる情景の中に感じられる孤独、八十もの島々を望む新天地への不安、そして失われ知られることなき別れへの諦念。この短い歌に込められた参議篁の思いは、現代を生きる私たちにも深い共感を呼び起こします。

今回は歌の現代語訳と語句の意味、歌集「古今集」の価値、その背景や味わい方、そして波乱万丈な生涯を送った参議篁自身について、さまざまな逸話や伝説を交えつつ、分かりやすく紹介していきます。

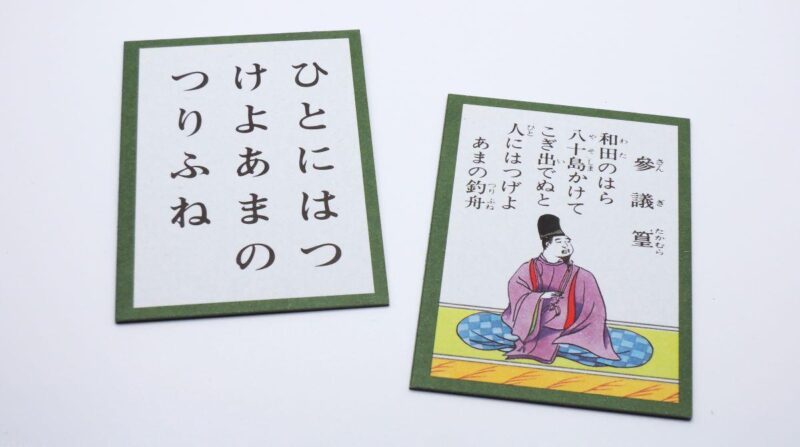

十一、参議篁(さんぎ たかむら)

わたの原 八十島かけて漕ぎ出でぬと

人には告げよ 海人の釣舟(『古今集』巻九・羇旅)

【現代語訳】

大海原に、いくつもの島々を目指して舟を漕ぎ出していった、と、都で待つ親しい人に伝えてくれ、漁師の釣舟よ。

語句の意味

- わたの原:「わた」は海の古語で、「原」は広がる場所の意味。合わせて「広い大海原」をさします。

- 八十島かけて:「八十」は「たくさん」という意味の数詞。八十の島々を目指して――つまり多くの島(=隠岐諸島)を目標に、という意味です。

- 漕ぎ出でぬと:「漕ぎ出づ」は船出すること。「ぬ」は完了、「と」は引用。「舟出して行ったよ、と」というニュアンスになります。

- 人には告げよ:自分と親しく、都で待っている人(主に妻など家族や友人)に「こうして漕ぎ出した」と伝えてくれ。

- 海人の釣舟:漁師(海人)の釣り船。ここでは「偶然居合わせた漁師の舟よ、私の想いを都に届けておくれ」と、舟を人に見立てて呼びかけています。

歌の鑑賞

参議篁の「わたの原 八十島かけて漕ぎ出でぬと 人には告げよ 海人の釣舟」は、見た目の景色の広がりだけでなく、その裏に潜む絶望や願い、孤独を織り交ぜた極めて切実な和歌です。

歌の背景には、作者が実際に隠岐の島への流罪という過酷な運命に直面し、都を思い残して船出した事情があります。「わたの原」は広大な大海原。「八十島かけて」は隠岐に向かって無数の島々を目指し、限りない距離を進む様子を指します。

その壮大な景観は、あたかも人生の「果てしなさ」や「隔たり」を暗示し、同時に作者自身の絶望や胸の内のざわめきを表しています。

目の前には誰ひとり話しかけられる人もいません。ただ、行き交うのは漁師の舟くらい。その「海人の釣舟」に「どうか都の親しい人に私の旅立ちを伝えてくれ」とすがるような想いを託します。この一節には、「都会に残してきた愛する人への最後の伝言」「自分の存在がまだ消えていない証を残したいという願い」など、複数の解釈が可能です。

また、海という舞台そのものが「孤独」や「未知」、そして「絶望」を象徴しています。作者の立場を超えて、人生における窮地や希望のなさを感じたことのあるあらゆる人の切なる思いとも重なります。

「人には告げよ」と呼びかけている主体は、本来なら親しい友や家族に託したいはずですが、それすらも叶わず、偶然そばにいた漁師の舟に向かって願いを託している。そこには、「誰でもよいから、どうか自分の想いが届きますように」といった、作者の身の置きどころのなさ・苦しさがにじみ出ています。

加えて、この歌は参議篁の漢詩的な才気と和歌の情緒が高いレベルで融合しており、技巧の面でも実に美しい構造です。「八十島」「告げよ」「釣舟」など具象的な言葉と抽象的心情がひとつになり、わずか三十一文字で広大な旅路と個人の心情を余すことなく伝えています。

自己犠牲や怒りを超えて、心から愛する都と人への伝言。現代のSNSでもニュースでもないが、自分の存在や想いをどこかに残して伝えたいというのは、古も今も変わらぬ人間の本能なのかもしれません。

歌集について

参議篁のこの和歌が収められているのは、『古今和歌集』巻九「羇旅(きりょ)」の部です。『古今和歌集』は、平安時代の醍醐天皇の勅命により、延喜5年(905年)に紀貫之らによって編纂された、日本初の本格的な和歌集として位置づけられています。

『古今和歌集』は全20巻、総数1100首を超える歌を収録。その特徴は、和歌の表現におけるみずみずしい感性や自然の美しさ、そして人生の機微や情感を繊細に描き出している点にあります。とりわけ「羇旅」の巻には、旅にまつわる孤独や不安、旅先から都への望郷、さまざまな別れや出会いが歌われています。

この時代、身分や立場を問わず、旅は人生の大きな転機でした。特に隠岐・佐渡などへの島流しは、一度都を離れたら二度と帰れない覚悟が求められます。その現実を歌に昇華した参議篁の一首は、『古今和歌集』の中でも特に情感あふれる作品として知られています。

また、『古今集』は和歌の表現技法として「掛詞」や「縁語」、さらには自然描写の新しい視座を多用するなど、日本人の思考や美意識の基礎を形作りました。参議篁の歌も「わたの原」「八十島」「告げよ」などの言葉を通じて、景色と感情、日常と永遠が巧みに交差しています。

この巻の他の和歌と読み比べてみると、旅や流罪といった人生の「転換点」に対する詠み手の真実の声が感じ取れ、ところどころに人間の弱さや愛情がにじみ出ているのが特徴です。

『古今和歌集』は宮廷文化のエッセンスあり、やがて後の『百人一首』や『新古今和歌集』など日本文学の潮流に多大な影響を及ぼします。また「羇旅」巻は、その後の旅行文学や漂泊詩、あるいは日本人の持つ「ふるさと」観の原型にもなっています。

参議篁の「わたの原 八十島かけて~」は、流罪という最大の試練がもたらす悲しみや絶望、そして愛する人への切なる思いを象徴するエピソードです。

この歌と背景を深く知ることで、単なる歴史や古典への理解だけでなく、「生きること」「別れ」という普遍の感情を体験できるでしょう。

作者について

参議篁(802~852年)は、平安時代前期の官人・文人で、本名は小野篁(おのの たかむら)といいます。「参議」は朝廷での高位の官職名です。小野氏の出身で、父は参議小野岑守(みねもり)。幼い頃から詩歌・書に秀で、漢詩・和歌の両分野で天才的な才能を示しました。

篁の人生でもっとも有名な逸話は、やはり遣唐使事件と隠岐への流罪です。承和元年(834年)、遣唐副使として派遣されますが、大使藤原常嗣(ふじわらのつねつぐ)が乗るべき船に問題があったことから篁が乗船を拒否し、その怒りを和歌や漢詩に込めた風刺で朝廷を揶揄しました。このことが嵯峨上皇の逆鱗に触れ、隠岐の島へ流される身となってしまいます。

しかし、不屈の意志をもって生き抜いた篁は、二年後に許されて都に戻ります。その後も従三位・参議まで昇り、「野宰相」と称されるまでに復活。才能と信念に裏打ちされた生涯ゆえに、多くの伝説が生まれました。

特筆すべきは、篁の人となりです。非常にまじめで気骨があり、しばしば権力者や不正に対して歯に衣着せぬ言動をとった一方、人間関係では頑固さや融通のきかなさが問題視されることもありました。

また、『今昔物語集』にはなんと「夜な夜な地獄に通い、閻魔大王の補佐役を務めていた」という伝説すら登場。昼は朝廷務め、夜は黄泉の国へ出勤するという、神秘的な二重生活のエピソードは、のちに多くの物語や能、浄瑠璃、民話の題材になりました。

篁は漢詩も卓越しており、中国詩文の大家でもあります。知識や感性だけでなく、逆境や理不尽をユーモアで切り返す才気、仲間や家族を思う真情を和歌に込めた人でもありました。

また、隠岐から帰還後も政界に復帰して功績を残し、波瀾万丈な人生、その一方で孤独や苦悩を抱えつつも、文化を愛し続けた風流人として今日まで語り継がれています。小野道風(著名な書家)を輩出する直系でもあり、一族は日本文化の発展に寄与しています。

「流罪」「復権」「伝説」――参議篁は苦難の中でも自分の気概を貫き通し、現代の私たちにも勇気を与え続ける存在です。

【参考文献】

- 『古今和歌集』(新訂角川文庫)

- 『大和物語』小学館

- コトバンク「小野篁」

百人一首一覧はこちら

コメント