天女と宮廷の幻想が織りなす平安の宴

古来より、日本人は身の回りの美や季節の移ろいを、詩心あふれる歌に託してきました。そのなかで、平安時代の宮廷生活を色鮮やかに描き出す和歌は、単なる言葉の美にとどまらず、その背後にある文化や信仰までも映し出します。「百人一首」第十二番の僧正遍昭(そうじょう へんじょう)の歌「天つ風 雲の通ひ路吹きとぢよ をとめの姿 しばしとどめむ」は、そんな平安貴族の夢と現実が織りなす、優雅な世界を堪能できる一首です。

この歌は、宮中の祭礼で舞う五節の舞姫たちの美しさを天女にたとえ、伝説の幻想を交えて詠まれました。はかなくも華やかな舞姫の姿に、一瞬でも永遠を願う心。空に吹く風にさえ「どうか天女の帰り道を閉ざし、もう少しその姿をとどめてほしい」と呼びかける、感動と願望が詰まった作品です。

本記事では、僧正遍昭の和歌の背景や語句の意味から、当時の宮中文化、舞姫をめぐる伝説、そして作者の波乱に満ちた生涯まで、できる限り詳しくひもときます。幻想と現実が交じり合う百人一首の世界を、あなたも味わってみませんか。

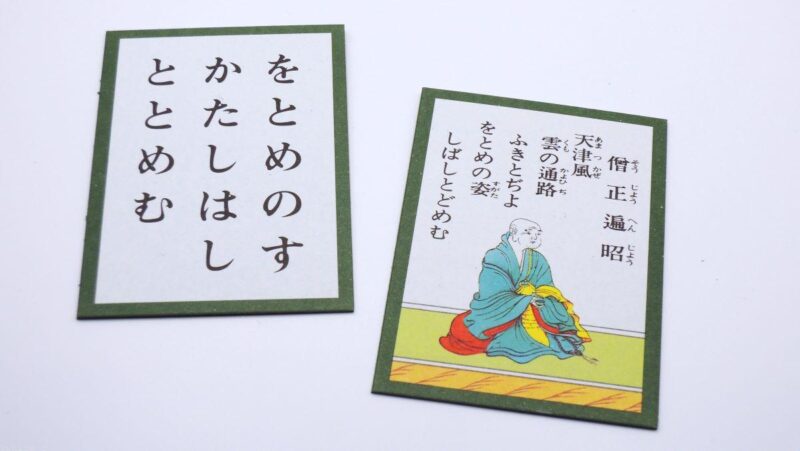

十二、僧正遍昭(そうじょう へんじょう)

天つ風 雲の通ひ路吹きとぢよ

をとめの姿 しばしとどめむ『古今集』巻十七・雑上

【現代語訳】

天空を吹く風よ、どうか天女が雲のなかを天と地と行き来する通り道を、風で吹き閉じておくれ。舞い降りた天女たちの美しい姿を、せめてもう少しこの下界にとどめておきたいのだ。

語句の意味

- 天つ風(あまつかぜ):空高く吹く風。「つ」は古語で「の」を意味する連体助詞。すなわち「天の風」の意。

- 雲の通ひ路(くものかよいじ):伝説で、天女が天と地を行き来する際に通る雲のなかの道のこと。ここでは舞姫を天女に見立てて使われている。

- 吹きとぢよ(ふきとじよ):風よ、その雲の道を吹いて閉じておくれと、風に命じている。「とぢ」は「閉じる」の命令形。

- をとめ:乙女の意味。ここでは特に五節の舞姫、すなわち儀式で舞を舞う若く美しい貴族の未婚女性を指す。

- 姿:舞姫たちの美しい容姿・佇まいのこと。

- しばしとどめむ:しばし――少しの間、とどめむ――とどめておきたい(意志を示す助動詞「む」)。

【歌の鑑賞】

この一首の背景には、平安時代宮中の豊明節会(とよのあかりのせちえ)、いわゆる新嘗祭のあとの祝宴で披露された五節舞があります。五節舞は、日本における女舞の起源ともいわれ、天皇の御前で最高の権威と格式をもって披露されました。その舞姫には宮廷内の名家に生まれた、当代随一の美しい未婚の女性が選ばれるのが通例。

「天つ風 雲の通ひ路吹きとぢよ」は、まさに舞姫たちのまばゆいばかりの美貌と優雅な舞姿に、作者が感動を禁じ得ず詠んだものです。

詞書(ことばがき)には、「五節の舞姫を見てよめる」と明記されており、遍昭が目の前に広がる景色、舞姫たちを空から舞い降りた天女にたとえた心情が素直に伝わってきます。その美しさを目にしたとき、人は「時よ止まれ」と願わずにいられず、作者は大胆にも“天の風よ、帰り道を吹き閉じて天女(舞姫)が戻らぬようにしてくれ”と擬人化して詠みかけています。

面白いのは、自然現象である「風」を自分の願望を叶えてくれる存在として語りかけている点。舞姫たちは「天と地を行き来する乙女=天女」という構図を用いたことで、単なる美の賛美にとどまらず、宮中信仰や日本古来の伝説世界をダイナミックに和歌へと取り込んでいます。

また、この和歌は「いま目の前にある美」のはかなさ、すぐに過ぎ去ってしまうものへの惜別や、永遠へのあこがれを優しく届けます。「しばしとどめむ」と願う作者の心は、日常の中で美しい何かに出会ったときの誰しもが感じる、切ない願いそのものです。

その余情ある歯切れの良いリズム、幻想と現実が重なるという構図、古代ロマンを下敷きにした舞姫のイメージが、千年をこえて今日まで人々を魅了しつづけている理由といえるでしょう。

さらに伝承では、天武天皇吉野巡幸のおり、夜に天女が空から降臨して琴と舞を奉じた“天女舞い伝説”が五節舞の起源ともされ、作者の感銘がいかに深いものだったか想像できます。

【歌集について】

この歌が収録されているのは、日本最初の本格的な勅撰和歌集『古今和歌集』(こきんわかしゅう)です。平安時代初期、醍醐天皇の勅命を受け、紀貫之・紀友則・壬生忠岑・凡河内躬恒といった名だたる歌人たちが撰者となり、延喜五年(905年)に完成しました。

『古今集』は全20巻・約1100首もの和歌を収め、その内容は「四季」「恋」「雑」「離別」「哀傷」「羇旅」など多様なテーマに分かれ、日常の喜びや悲しみ、人の営みの細部から国家的儀式まで、平安時代の貴族社会の感性をあますところなく反映しています。

巻十七「雑上」に収められた遍昭の「天つ風」は、特定の季節や恋ではなく、宮廷文化・美の追究を主題にしている巻に分類されています。この「雑歌」には、決まったテーマに縛られず、生活の機微や社会儀礼、人への賛美・自然観照など多彩な感情表現があふれています。

『古今集』のもっとも大きな特徴は、和歌が“情趣の世界”と“技巧”を深め、人生や自然をやわらかく繊細に描く日本独自の美学を切り拓いたことです。たとえば「掛詞」や「縁語」、「体言止め」や「余情」といった高度な表現が和歌を格調高く、また味わい深いものへと導きました。

また、序文(たとえば「仮名序」)には歌の歴史や和歌観が述べられ、いまなお文学教育や国語文化の基礎となっています。

歌集に登場する「五節の舞」も、単なる儀式ではなく神話・伝説と融合した文化現象として扱われ、篁や業平、小町ら同時代の歌人が共鳴し合って多くの和歌を残しました。

舞姫の美しさに心を奪われ、はかなく過ぎ去る美への惜別、それを永遠へとつなぎとめたい――『古今集』の世界観、そこに生きた人々の祈りや欲望の熱さを知るには、この遍昭の一首が格好の導きとなるでしょう。

また『古今集』はその後『新古今和歌集』などに発展し、百人一首をはじめとする古典文学、能や謡曲といった舞台芸術、さらには現代詩やポップカルチャーまで、その遺産は日本の文化の礎となっています。

【作者についての解説】

僧正遍昭(816~890)は、有名な六歌仙のひとりで、平安前期を代表する文化人。俗名は良岑宗貞(よしみね の むねさだ)。嵯峨天皇の孫という皇族出身で、名門に生まれながらも波瀾万丈の人生を送りました。

若き頃より和歌・漢詩・書と幅広い才能を発揮。仁明天皇に重用され、宮廷の秘書長的な役職である蔵人頭(くろうどのとう)を務めました。が、仁明帝が崩御し、藤原氏が権勢を強めると世の移ろいに身を任せ、出家し僧侶として新たな道を歩み始めます。

その後、洛東花山に元慶寺(がんけいじ)を建立して座主となり、晩年は僧正(高僧の位)まで昇進。仏教の修行と宮廷文化の懸け橋役というユニークな生き方を体現しました。

遍昭は技巧を凝らした和歌で知られ都会的な感性、優美で機知に富む歌風、“六歌仙”の一角を担いました。

彼の歌の多くは、恋のときめきや人の世の儚さ、自然と人間の情感が交差する独自の美学に彩られています。そして今回の「天つ風…」のような清らかで少し浮世離れした幻想美は、その環境や気質によるものでしょう。

彼の生涯には、華やかな貴族社会と孤独な隠遁、現実と夢想のギャップが色濃く投影されています。現実世界に生きつつも心は理想や幻想を追い求め、舞姫を天女に比する鋭い美意識には、芸術家ならではのあこがれ・憧憬が見て取れます。また、息子に素性法師(百人一首の21番歌人)を持ち、文化的家系として大きな存在感を放ちました。

出家以降も宮中とのつながりは絶えず、和歌・仏教・社会活動など多方面で才能を発揮。宮廷の変わり目、社会の動乱、宗教改革の時代をたくましく生き抜いた人物だったのです。

遍昭流の人生哲学は「目の前の美しさや出会いを、高みに昇華し詩に残す」こと。神秘への信仰と現実政治の狭間を生きた遍昭は、今なお私たちに人生と美術文化の多様な可能性を語りかけています。

【参考文献】

- 『古今和歌集』(新訂角川文庫)

- 『平安朝の歌と文化』(小学館)

- コトバンク「僧正遍昭」

【百人一首一覧】はこちら

コメント