人生の別れと再会を詠む逢坂の関

日本には、季節や人生の移ろいを巧みに歌い上げた和歌の名作が数多く存在します。その中で、百人一首十番の歌、盲目の世捨て人・蟬丸が詠んだ一首は、旅路の途中で人々が行き交う逢坂の関を舞台に、人の世のはかなさ、そして出会いと別れの複雑な情感を見事に映し出しています。

「これやこの行くも帰るも別れては あふさかの関 知るも知らぬも」の歌には、人生という長い旅路において、出会いもあれば別れもあり、それは誰にでも訪れるものだという深い真理が込められています。都を行く人も、東国へ向かう人も、名前を知っている人も、知らない人も、皆この逢坂の関で一度は出会い、別れる——この情景は、昔も今も変わることなく、人間の普遍的な経験なのです。

百人一首に名を連ねる蟬丸は、伝説や謎に満ちた人物としても知られています。彼自身が世を離れ、逢坂の関のあばら屋に住み、その目で人の世の悲喜こもごもを見聞きしたとされるからこそ、この歌の言葉はいっそう心に響きます。

本記事では、まず歌の現代語訳や意味解説を分かりやすく紹介し、続いて「後撰和歌集」という歌集の特色を丁寧に説明。さらに和歌の鑑賞に加え、謎多き作者・蟬丸の伝説や人柄にも迫っていきます。人生の道のりを優しく照らす一首の背景を、じっくり味わっていきましょう。

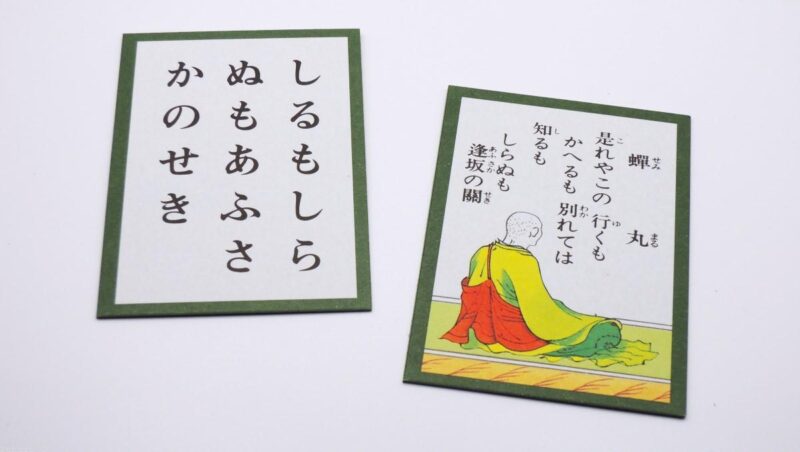

十、蟬丸(せみまる)

これやこの 行くも帰るも別れては

逢ふさかの関 知るも知らぬも「後撰和歌集」卷十五・雑一

【現代語訳】

これがまさに、かの有名な逢坂の関なのだなあ。

都から東国に向かう人も、東国から都へ戻る人も、知る人も知らぬ人も、みなここで別れたり再会したりしているのだ。

語句の意味・解説

- これやこの:「これがまあ、うわさに聞く……」といった詠嘆の表現。「この」が「あの有名な」という驚きや感動を強調します。

- 行くも帰るも:「行く」は都から東国へ向かうこと、「帰る」は東国から都へ戻ること。両方の方向を対の形で述べています。

- 別れては:「逢坂の関」の「逢ふ」と掛けて、ここで人が別れたり再会したりすることを意味しています。

- 逢坂の関:滋賀県と京都の境にあった関所。「逢ふ」と「坂」「関」をの語に「再会」という意味を掛けて使っています。当時の旅人にとって重要なポイントでした。

- 知るも知らぬも:「知っている人」も「知らない人」も、つまり、身内や親しい人も他人も、みな同じ関所を通るという普遍性を表しています。

歌集について

この歌が収められているのは『後撰和歌集(ごせんわかしゅう)』です。

後撰集は、平安時代中期の天徳4年(960年)ころ、村上天皇の勅命によって源順(みなもとのしたごう)が中心となり、計二十一人の選者によって編まれた、第二番目の勅撰和歌集です。全20巻、総収録歌数は1425首に上り、貴族たちの感性や日常が豊かに記録されています。

後撰集には、恋、四季、旅、哀傷、雑といったテーマごとに歌が分類されており、蟬丸の歌は「雑部」の「雑歌」に収められています。特にこの巻では、人生の折々に直面するさまざまな情景、人との関わりや感情が率直に詠み込まれているのが特徴です。

逢坂の関が舞台となる歌は、古今集や新古今集、百人一首など、さまざまな和歌集でも繰り返し詠まれてきました。「関(せき)」は、都という中心から外へ旅立つ境界線であり、同時に別れと出会いの象徴です。その中でも後撰集のこの歌は、特に人生の「往来」と「無常」を鮮やかに感じさせてくれます。

また、「知るも知らぬも」「行くも帰るも」といったリズミカルな対句やことばの繰り返しによって、旅人たちの絶え間ない流れや、人生の分かれ道を思わせる抒情が生まれています。人の世における出会いと別れ、それは時代や身分を問わず永遠に繰り返されるものだ——その普遍性が、後撰和歌集の中でも際立つポイントといえるでしょう。

歌の鑑賞

「これやこの行くも帰るも別れては逢坂の関知るも知らぬも」という和歌が長い時代にわたり人々の共感を呼び続けてきたのには、いくつかの理由があります。

まず、人生の“節目”としての逢坂の関の象徴性です。関所という場所は、単なる地理的な境界ではなく、都や故郷から旅立つ別れの場、また帰郷する希望の場でもありました。都へ向かう人、東国へと旅立つ人、誰もがこの場所で別れと再会、期待や不安を経験したのです。

この歌は「後撰和歌集」詞書によれば、「逢坂の関に庵を結び、行き来する人々を見て」詠まれたものとされています。蟬丸は実際にその関所の側のあばら屋(庵室)に暮らしていたと伝えられる世捨て人。その静かな日々の中で、毎日途切れることなく行き来する大勢の旅人たちの姿、そしてその中で繰り返される見送り、別れ、再会――人々の悲喜こもごもが胸に深く染みたことでしょう。

「行くも帰るも」「知るも知らぬも」といったことばの対と反復、それから「逢坂」「逢ふ」などの掛詞や縁語の妙によって、歌全体に穏やかで流麗な調子が生まれています。その抒情的な流れが、まるで人の人生そのものが一所にとどまらず、絶え間なく移ろい流れていく様子を表しているように感じられるのです。

また、無常観――事物や人の思いがすべて時とともに流れ、変わってゆくさまを哀切にとらえる心――は、日本文化の古くからの核心的価値観であり、この歌もその典型例です。誰もがいずれは別れ、いずれ再会し、そうしてまた人生の旅を続けていく。その“普遍のくり返し”を、関所という現実の場所と人生の比喩に重ねているのです。

この技法的な豊かさ、リズムの妙、人情の温かみが、千年を超えて多くの人を惹きつけてやみません。

作者について

蟬丸はその生涯がきわめて謎に包まれた、伝説的な歌人です。実際の生没年もわかっておらず、平安時代中期ごろに実在したとされてはいるものの、史実はほとんど残っていません。

「後撰和歌集」の詞書では「逢坂の関近くの庵室に住み、行きかう人々の様子を見て歌を詠んだ」とされています。都びとの世界から離れ、静かに庵で暮らした世捨て人のイメージが強いですが、その一方で、さまざまな説や伝説が語り継がれてきました。

たとえば、『今昔物語集』では、「宇多天皇の第八皇子に仕えた雑色(雑用係)」という記述があり、『平家物語』では「醍醐天皇の第四皇子が世を忍んで姿をくらました」とされています。その他、「盲目の琵琶法師」「楽曲の名手」と語られることもあり、とりわけ「琵琶の名人」としての逸話が残ります。「源博雅」という琵琶の名手が三年ものあいだ蟬丸の庵室に通い、秘曲を伝授されたという伝説も広く知られています。

また、蟬丸が詠んだとされる和歌や琵琶の音色は世の無常や人の世の悲哀を体現していたとされ、多くの文人・芸術家に多大な影響を与えました。京都・逢坂山のあたりには、今でも「蟬丸の庵」と伝えられる場所や「蟬丸神社」があり、古くから人々の信仰を集めてきました。

こうした伝説の積み重ねが、蟬丸という人物の神秘性を高め、彼の詠んだ歌が時代を超えて愛され続ける理由となっています。現代の感覚でいえば「アウトサイダーでありながら、人生の本質を見抜いていた人物」。その生き方もまた、私たちに「自分を見つめ直す大切さ」をそっと語りかけているのかもしれません。

【参考文献・出典】

- 『後撰和歌集』(新版 角川文庫)

- 『日本古典文学全集』小学館

- コトバンク「蟬丸」

- Wikipedia「蟬丸」

- 青空文庫『後撰和歌集』

百人一首一覧はこちら

コメント