和歌に込められた別れの想い―人の心を映す言葉の力

別れの瞬間ほど、気持ちを伝えることの難しさを痛感する場面はありません。人は人生のさまざまな場面で、愛する人や大切な仲間と「別れ」を経験します。そのとき、どんな言葉で自分の心を相手に伝えられるでしょうか――。

百人一首第16首「立ち別れいなばの山の峰に生ふる…」は、そんな普遍的な「別れ」と「再会への願い」を、たった31文字で見事に詠み上げています。作者の在原行平は、朝廷の高官であり、才能豊かな歌人。四季の移り変わりや都のきらびやかな日常を詠むことが多い時代背景の中で、この歌はとりわけ切なく、私たち現代人の心にも温かく響きます。どこまでも優しく、そして力強く、大切な人への想いを送りたい――。

本記事では、立ち別れを詠んだこの歌への解説はもちろん、作者である中納言行平の人物像、そしてこの優れた和歌が収録された『古今和歌集』のお話まで、分かりやすく深く掘り下げてまいります。

人生の転機や旅立ちの瞬間に、この歌に再び出逢うことで、あなたの心にもそっと寄り添う言葉が見つかるはずです。読み進めていただく中で、和歌の世界にひそむ奥深さと、人の想いを結ぶちからを一緒に感じていただけましたら幸いです。

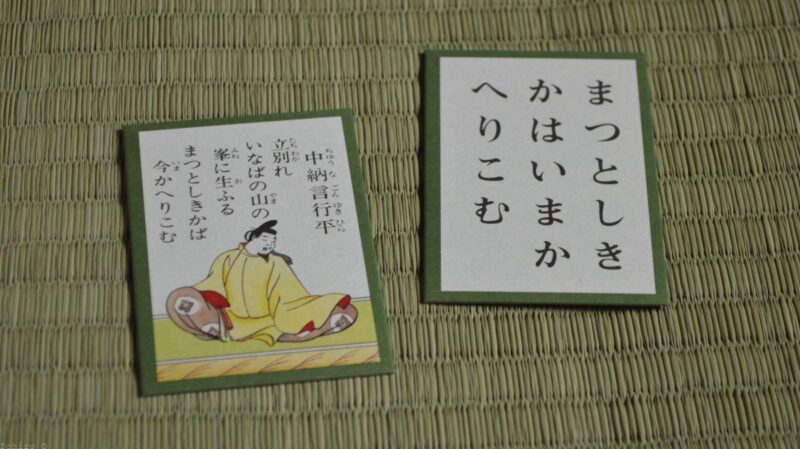

中納言行平(ちゅうなごんゆきひら/在原行平)

立ち別れ いなばの山の 峰に生ふる

まつとし聞かば 今帰り来む「古今集」巻八・離別

【現代語訳】

私はこれからあなたと別れて因幡の国(現在の鳥取県)へ赴きます。その国の稲葉山の峰に生えている「松」のように、あなたが私のことを「待って」いてくれると聞いたならば、どんなことがあってもすぐにでも戻ってきます。

【語句の意味】

- 立ち別れ:「立つ」は「別れ」に重ねて強調。別れの情を深く示す表現です。

- いなばの山:因幡国(現・鳥取県)にある稲葉山。ここでの「いなば」は「往なば」(行ったとしても)の意も掛けられています。場所名と掛詞。

- 峰に生ふる 松:山の峰に生えている松。

- まつとし聞かば:「待つ」と「松」の掛詞(同音異義語による言葉遊び)。

- 今帰り来む:「今」は「すぐに」、「む」は「~しよう」という強い意志を表す助動詞。「帰ってこよう」と答えています。

【歌の鑑賞】

別れに託した思いと、言葉の美しさ

この和歌は、平安時代前期の貴族・在原行平(中納言行平)が、因幡守(地方官)として都から因幡国へ赴任することになり、その旅立ちの際に都に残る大切な人へ想いを託して詠まれたものとされています。

斉衡二年(八五五年)、当時38歳だった行平は、都を離れ四年間の任地勤務に赴く決意をしなければなりませんでした。

別れの席で詠まれた歌は、送別の宴や見送りの人々との最後のひとときを彩るものでした。

この歌の最大の魅力は、「いなば」「まつ」という掛詞の高度な技巧と、心情の豊かさを同時に伝えている点です。

「いなばの山」は地名であると同時に、「往なば」(行ったならば)、「松」も「まつ」(待つ)に重ねた言葉遊びになっています。たった31音のなかで二つの掛詞を用い、巧みに旅立ちの情、再会を願う想いを託しているのです。

“立ち別れ いなばの山の…”

この冒頭部分の響きからも、旅立つ人の姿、惜別の空気がひしひしと伝わってきます。離れても、なお自分を思い“待ってくれている”――もしそう聞いたなら、すぐにでも帰ろう。

この表現は、離れて暮らす相手への信頼と思いやり、そして残される側の寂しさや祈りへの優しい共感が溢れています。言葉が多すぎず少なすぎず、相手の心にそっと寄りそう温かさ。

当時の貴族にとって国司となる出張は非常に長く、容易には帰京できません。「今帰り来む」は、まるで堂々とした約束の言葉のようですが、その裏には都を恋しく思う心細さも隠れています。

稲葉山の峰の孤高の松は、離れても揺るがない“再会への願い”の象徴といえるでしょう。また、松は長寿や不変の象徴でもあり、この「松」と「待つ」の掛詞を用いたことで、普遍的な愛や変わらぬ思いも詠まれています。

技巧的な歌にも思われますが、心情はとても素直で、都会を離れ田舎に赴く不安や、それでも人と人とのつながりを信じて一歩踏み出す勇気が読み手の心にも温かく届きます。

この歌は、ただの別離の歌ではなく、「どんなに離れても、あなたが待ってくれているなら帰ってくる」と信頼と再会の約束を詠み込み、現代でも人生の転機や大切な人との別れを経験する人々に寄り添い続けている一首なのです。

【歌集】

この和歌が載っているのは、日本初の勅撰和歌集『古今和歌集』(こきんわかしゅう・略して「古今集」)です。

【古今和歌集】の基礎データと編纂の背景

『古今和歌集』は、平安時代中期、醍醐天皇の命により紀貫之、紀友則、凡河内躬恒、壬生忠岑の4人の撰者によって編纂された和歌集です。約920年頃成立。全20巻、和歌の数は1100首あまりにのぼります。

和歌はもともと宮中や貴族社会のなかで、愛や自然、人生の機微を表現し、心を交わすための詩でした。古今和歌集の成立は、日本の言語と文学史において画期的な出来事。

日本人独自の感性――自然との一体験や、四季を感じる美意識、恋愛や別れといった感情を31音に込める技巧――その原点がこの歌集に詰まっています。

【古今集】が意味するものと掲載歌の魅力

万葉集の素朴さ・力強さに比べると、古今集の歌風は洗練されています。優雅な言葉選び、微妙な心の綾を捉えた表現、掛詞をはじめとした遊び心のある技巧――これらが特徴です。

「立ち別れいなばの山の…」のような恋の歌、離別や四季を詠む歌、日常の些細な出来事の中に美しさを見出す歌が数多く盛り込まれています。また、歌集の中では「離別(わかれ)」という巻の中にこの歌が掲載されており、旅立つ心・見送る心の哀しさと希望、中世以降の和歌にも続く感情の原型が感じられます。

古今和歌集の影響は計り知れません。その後の勅撰和歌集の基礎をつくり、百人一首や源氏物語など、古典文学全体に波及しました。近世・近代になっても和歌の教養として親しまれ、多くの人がふとしたときに手にとる、人生と寄り添う珠玉の一冊となっています。

【古今和歌集】の魅力ポイント

- 四季・自然賛美、恋・別れ・人生模様など人の心の普遍性が凝縮されている

- 仮名序と真名序がつけられ、和歌の心得や当時の価値観なども窺える

- 言葉遊び(掛詞や縁語など)の技巧が多用されている

- 宮廷文化の華やぎ・貴族社会の人間模様・風流の美意識が伝わる

- 後世の文学や和歌に与えた影響が大きい(百人一首、源氏物語など多くの文学作品に波及)

この中で、中納言行平の名歌は、離別の巻(第8巻)の中に選ばれています。別れは古今東西の普遍的テーマではありますが、日本語の美しさ、言葉によって心をやさしく伝える和歌ならではの情緒が凝縮された一首でもあります。

【作者について】

中納言行平(在原行平/818~893年)は、平安時代前期を代表する貴族・歌人で、その人生は波乱と品格に満ちていました。

彼の本名は「在原行平」で、平城天皇の皇子・阿保親王の第二子。生まれながらにして皇族でしたが、「在原」の姓を賜り臣籍降下し、その生涯を朝廷に仕えながら過ごしました。兄弟には、百人一首歌人として有名な在原業平(「ちはやぶる」で知られる)がおり、和歌一家の一員です。

学問を好み、和歌や漢詩、そして学問一般への造詣が深く、仁徳・品格に満ちた人物と伝わります。若くして官僚として仕えましたが、身分ゆえの葛藤も多かったといわれています。20代で宮中に出仕し、中納言(高官)にまで登り詰めました。

行平を語る上で特筆すべきは、学問所「奨学院」の創設です。当時の在原氏の一族や後輩たちの教育のため、自ら資産を投じてこの学校を設立。将来を担う人材を育てようとした懸命な努力は、多くの人に慕われました。

さらに現存最古の歌合「在民部卿家歌合」を主催し、和歌の場を通じて多くの詩人や貴族たちの交流を深めました。

しかし栄達の反面、文徳天皇の治世中に政争に巻き込まれ、須磨へ流罪となる浮き沈みも経験しています。都を離れた須磨時代の心情は「源氏物語・須磨の巻」のモデルとなり、紫式部も彼の人柄を物語の中に重ね描いたと伝えられます。

都から離れる際には、多くの人が名残を惜しみ、その徳の高さや風流な立ち居振る舞いは当時の人々の憧れでした。また、兄・業平とも親しく、時に和歌を詠み合うこともありました。

そして行平が何より大切にしたのが「人を思いやる心」です。身分や立場にかかわらず、誠実な態度、本音で向き合う優しさがあり、多くの人から尊敬を集めたのです。

一見、冷静沈着なイメージを抱かれることも多いですが、実際は家族思いで友愛に厚い人物。四年間の因幡赴任や流罪など人生の苦労にも耐え抜きつつ、常に人とのかかわりを大切にする――それが彼の歌や人生から感じ取れる最大の魅力でしょう。

在原行平の歌は技巧的な遊び心と人生経験を反映した奥深さが特徴です。

世の中を達観しつつも、温かいまなざしで他人を思いやる。一度きりの出会いや別れを大事にした行平の精神は、遥か平安の昔から、現代の私たちにも確かに受け継がれているといえます。

【参考文献】

- 『百人一首全解説』(角川書店)

- 『詳説古典文学大系 和歌篇』(岩波書店)

- 『古今和歌集』(岩波文庫)

百人一首一覧はこちら

コメント