紅く染まる龍田川と美しき恋のうた

日本の秋の情景を語るとき、私たちの心に浮かぶのは鮮やかな紅葉に彩られた川の景色です。その代表格ともいえる場所が、奈良県を流れる龍田川。百人一首にも選ばれ、今もなお多くの人々に愛され続けている和歌「ちはやぶる神代も聞かず龍田川 からくれなゐに水くくるとは」を取り上げます。

この歌の詠み手は六歌仙のひとり、在原業平。情熱的で華やかな恋の歌人として知られ、彼の人生そのものが魅力的な物語です。歌の現代語訳や語句の意味、背景となる歌集「古今和歌集」についても詳しく掘り下げていきます。さらに、在原業平がこの歌を詠んだ背景やそこに込めた想い、彼自身の波瀾万丈の人生や人柄にも焦点を当てることで、単なる古典の枠を超えた感動をお伝えします。

秋の深まりとともに、千年前も現代も変わらぬ紅葉の美しさ。その背後に流れる人間の想いや恋心にじっくりと迫りたいと思います。読み終えたとき、あなたの心にもきっと、ほんのり温かい灯がともることでしょう。

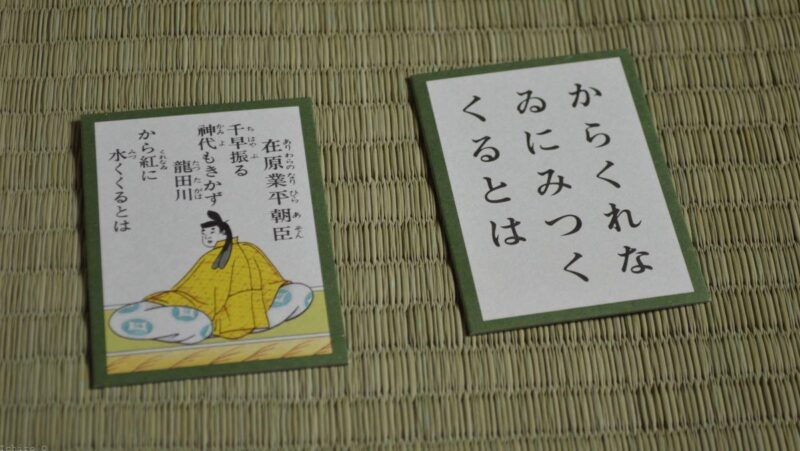

十七、在原業平朝臣

ちはやぶる神代も聞かず龍田川 からくれなゐに水くくるとは

「古今集」巻五・秋下

【現代語訳】

不思議なことが多かったという神々の時代ですら、こんな話は聞いたことがない。龍田川に紅葉が舞い降りて、水の流れをまるで鮮やかな絞り染めのような紅色にするなどということは。

【語句の意味】

- ちはやぶる…「神」にかかる枕詞。勇ましい、すさまじい意味を含む。

- 神代(かみよ)…神々が世界を治めていた昔、神話の時代。

- 龍田川(たつたがわ)…現在の奈良県を流れる名勝。紅葉が美しいことで古来より有名。

- からくれなゐ…鮮やかな紅色。「から」(唐)は異国に由来し、美称として使われる。

- くくる…絞り染めのこと。紅葉が川の上に散らばって水の色を染めているさまを表現。

【歌の鑑賞】

この歌が生まれた背景には、平安貴族の優雅な日常と、秘められた恋の息づかいが感じられます。実際に詠まれたのは、二条后(清和天皇の皇后である藤原高子)が春宮の御息所として宮中にいた頃。その調度品である屏風に、秋の龍田川が紅葉で彩られた風景が描かれていました。在原業平は、その美しい絵に触発され、即座にこの和歌を詠んだのです。このように、特別な飾りや贈答品などにあわせて文字通り「絵に歌を添える」ことを屏風歌(びょうぶうた)と呼び、雅な平安文化を象徴しています。

「ちはやぶる神代も聞かず」と断言し、神話の時代にもないほどの奇跡と美しさを対置することで、龍田川に散り敷く紅葉の鮮烈な赤が、ただの景色ではなく“神秘的で特別なもの”であると表現しています。この部分には、和歌の伝統的枠組みを越えた大胆でロマンチックな発想が光ります。「からくれなゐに水くくる」とは、木の葉が水面に浮かび、流れる水を絞り染めのように赤く染め上げていく様子のたとえ。ありふれた紅葉狩りの風景を、目の前で夢のように鮮やかによみがえらせているのです。

また、“龍田川”は古来から紅葉の名所として名高い川で、和歌や文学にたびたび登場しました。この歌の新しさは、単に景色を詠むだけでなく、視覚的な「染める」という行為に重ね、一瞬の自然美を永遠のものに高めている点にあります。恋の歌人として知られる業平ならではの「見立て」の妙が、作品の格を一段と高めています。

もうひとつ忘れてはならないのが、当時の恋愛事情です。業平と二条后(高子)は、かつて密かな恋仲だったと言われています。すでに高子は皇后となっており、恋を実らせることは叶いません。業平は彼女に直接想いを伝えることはできず、代わりに景色や屏風絵に己の想いを込めるしかありませんでした。この歌における“神代でも聞かない奇跡”は、もしかすると叶わぬ恋そのものへの諦めと、それでもなお消えない情熱のメタファーかもしれません。「鮮やかな赤に染まる水」は、尽きせぬ恋心を自身で「くくる」=「まとめあげる」ようなニュアンスも感じられ、単なる秋の風景描写を遥かに超えた余情が残ります。

現代を生きる私たちにも、「誰にも言えない想いを自然や芸術にのせて伝える」、そんな業平の切なさや美しさは共感を呼びます。千年前の歌が今も人の心を打つ理由は、こうした普遍的な人間感情が鮮やかに息づいているからでしょう。

【歌集】「古今和歌集」について

「古今和歌集」、通称「古今集」は、平安時代に編纂された最初の勅撰和歌集として、日本文学史に大きな足跡を残しています。編集を指示したのは醍醐天皇で、延喜五年(905年)、紀貫之や紀友則、凡河内躬恒、壬生忠岑ら四人の選者によってまとめられました。全20巻、およそ1,100首の和歌が季節や恋、哀傷などテーマごとに分類され、平安時代の貴族の心や、日々の営み、四季折々の自然観が美しい言葉で綴られています。

本集には、在原業平や小野小町、素性法師など「六歌仙」と呼ばれた名歌人たちの傑作が多く収められており、彼らの詩的センスや感性は、現代でも高い評価を受けています。

「古今集」の最大の特徴は、歌にこめられた柔軟な発想と遊び心、そして情緒の豊かさにあります。それまでの万葉集が力強く素朴だったのに対し、古今集では言葉選びが洗練され、どこか優しさや憂いを帯びた歌が目立ちます。編者の一人である紀貫之は「仮名序」の中で、“歌は人の心を種として、さまざまな思いを花開かせるものだ”という主旨の言葉を残しており、まさにこの歌集が日本人の心情や四季のうつろい、人生の機微を映す鏡となったことがよく分かります。

また、「古今集」には「詞書」と呼ばれる短い説明文が歌の前につけられており、どんな場面や感情で詠まれたのかが記されている点も特徴です。今回ご紹介する在原業平の歌にも、「二条后の春宮の御息所としてお仕えしていた頃、調度品の屏風に描かれた龍田川の紅葉を見て詠んだ」といった詞書が添えられています。当時の貴族たちの優雅な暮らしぶりや、歌が生活の一部として親しまれていた様子が、今も鮮明に伝わってくるでしょう。

「古今和歌集」は、天皇や貴族のためだけの芸術ではなく、次第に武士や庶民の間にも広がっていきました。この集がきっかけとなり、その後「後撰集」「新古今集」と続く和歌の伝統が永く受け継がれることになります。現代でも、多くの和歌が詠み継がれ、小学校の教科書や百人一首、カルタ遊びなど、私たちの生活に根付いています。「古今集」に収められた和歌は、単なる昔の詩ではなく、人生の喜びや悲しみ、自然の美しさや人の心の豊かさを味わう入口として、これからも読み継いでいく意味があるのです。

【作者について】

在原業平(ありわらのなりひら、825年~880年)は、平安初期を代表する歌人です。父は阿保親王、母は伊都内親王という高貴な血筋に生まれながら、政界の主流からは逸れ、芸術と恋愛に生きた人生を歩みます。

幼い頃から文才に優れ、高い教養を身につけますが、彼の名を後世まで残したのは、その華やかな風貌と奔放な恋愛遍歴、そして情熱あふれる和歌です。特に「伊勢物語」は、業平を主人公とする歌物語として有名で、多くの恋の逸話や冒険談が語られています。

女性関係も多彩で、その生涯はまさに“恋多き男”。藤原高子(のちの二条后)との間には悲恋の逸話が残り、また伊勢神宮の斎宮との恋も知られています。身分の違いや時代の制約のなかで、自由に恋を楽しめない状況は、現代の人が抱える“叶わぬ恋”や“憧れ”とも重なり、今も多くの人々の共感を呼びます。

しかし業平は、ただの恋愛詩人ではありません。その歌には人生の機微や儚さ、無常観が繊細に表現されており、六歌仙のひとりにも選ばれています。代表歌には「月やあらぬ春や昔の春ならぬわが身ひとつはもとの身にして」など、恋の苦しみや孤独を率直に歌ったものがあり、平安時代からの人気の理由となっています。

実は、同時代の歌人・紀貫之には「心あまりてことばたらず、いはばしばめる花の色なくて、匂ひ残れるがごとし」と、感情が先走って言葉が追いつかない、まるで散った後にも香りだけが残る花のようだと評されたこともあります。裏を返せば、それだけその歌には強い想いが宿っていたともいえましょう。人生の頂点と谷底を味わった業平だからこそ詠めた、繊細で情熱的な和歌は、千年以上経た今でも私たちの心に響きます。

晩年は仏門に帰依し、静かに余生を送ったと言われていますが、最後まで人間としての喜怒哀楽を見つめ続け、歌に託し続けたその姿勢は、多くの人々に勇気と希望を与えています。

在原業平の歌や人生は、時を超えて今も色褪せることなく、日本文学の宝として輝き続けているのです。

【参考文献】

- 「新編 日本古典文学全集8 古今和歌集」佐伯梅友校注、小学館

- 「新編 国歌大観」久松潜一・佐佐木信綱編、角川書店

- 「伊勢物語・撰集抄」佐竹昭広校注、岩波文庫

- 「百人一首ひらがな訳と解説」木村紀子、PHP研究所

百人一首一覧はこちら

コメント